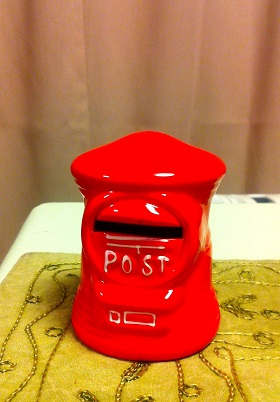

郵便局でもらった貯金箱 500円玉40枚で2万円貯まるそう

長年使っている我が家の貯金箱

左は鼻を引っ張ると底が開きます |

先日、新聞を読んでいたら、「貯金箱は日本の高度成長を支えたグッズだ」という見出しの記事があった。記事の筆者は、たまたま10人ほどの大学生と話す機会があったときに、貯金箱を今も使っているのは1人と知って少し驚いたと言う。そして、昔に比べて貯金箱の人気は下がっているようだと書いている。

私は、今も昔も変わらず貯金箱は大人にも子どもにも使われていると思っていたので、その記事を読んで少し驚いた。ほんとうに、貯金箱はすたれてしまったのだろうか。 私が子どもの頃には、私も友人たちも自分の貯金箱を持っていて、そこに小遣いを貯めていた。私が好きだったのは郵便局でもらった赤いポストの貯金箱。家の近くにあった三菱銀行ではディズニーキャラクターの貯金箱を配っていて、私はドナルド・ダックの貯金箱も持っていた。それから、祖母からもらったブタさんの貯金箱。1円玉と10円玉を分けて貯めたり、底のゴムを苦労して開けて、特別にお菓子や本を買ったりなど、貯金箱にまつわる思い出は多い。 日本の高度経済成長期は1954年から1973年までだそうだが、当時は国策として貯蓄が勧められていた。だから、郵便局も銀行も貯金箱を景品として配り、子どもに貯蓄教育をしようとしたのだろう。貯金の金利も普通預金で2?4%、定期なら約10%という時代だったので、子どもも大人も貯蓄に励み、その貯蓄が高度経済成長の原資となったことから、「貯金箱は日本の高度成長を支えたグッズ」とも言えるのだろう。しかしその後は貯蓄より内需拡大が叫ばれるようになり、貯金箱もすたれていったらしい。 では、今の子は貯金箱を持っていないのだろうか。郵便局や銀行は貯金箱を配っていないのだろうか。暮れにお年玉年賀はがきを買ったついでに窓口の係員に聞いてみた。 「子どもの頃にポスト型の貯金箱をもらったんだけど、今もあるんですか」 「ええ、ありますよ。ちょっと待ってください」 そう言うと、係員は横の箱から陶器のポスト型の貯金箱を見せてくれた。 「あ、今もあるんですね。それはどういう時にもらえるんですか」 「とくに規定はありませんけれど、特別サービスで配っています」 「特別サービスって?」 「たとえば、年賀はがきを100枚以上買ってくれたお客様などに差し上げています」 年賀はがきを20枚買っていた私は、それをもらうために100枚買おうかなと考えた。すると、係員が笑顔で声をかけてくれた。 「よかったら、どうぞ持って行ってください」 「あら、うれしい。ありがとう。お礼にせっせと手紙を書きますね」 というわけで、かわいい赤いポストの貯金箱をもらってきた。郵便局では折りに触れて、ティッシュやタオルなどのお礼の品と一緒にこうした貯金箱も客に配っているという。 次は、現代の子どもたちの貯金箱事情を調べた。と言っても、子どものいる知り合いなどに「お宅のお子さん、貯金箱を持っている?」と聞いて回っただけなのだが、皆、貯金箱を持っているという。本人が「500円玉貯金をしている」という人も多く、高度経済成長時代の子どもたちは大人になっても貯金箱愛用者が多いのかもしれない。いつの時代でも、親は子どもに貯金の大切さを教えたいだろうし、使う時のことを考えてためるワクワク感は、子どもにとっては魅力的なはずだ。そう考えると、貯金箱がすたれることはないと思える。 (2015年1月17日) |

|

2月8日土曜日は大雪。出かける予定もキャンセルになったので、ソチ・オリンピックの開会式を見ていた。楽しい演出、美しい衣装、大掛かりな演出を楽しんでいたのだが、5つの雪の結晶が変形してオリンピックの五輪になるところでハプニングが起こった。一番左の雪の結晶だけが形を変えずに残り、五輪マークができなかったのだ。映像はすぐに切り替わり、私は「あ、うまくいかなくて残念。でも、しょうがない。こういうことは起こるよね」と思いながら、開会式の続きを楽しんだ。

翌朝、届けられた朝日新聞の一面を見て、ちょっと驚いた。上段のかなり大きなスペースを占める写真が、この五輪変形失敗シーンを写したものだったのだ。この開会式のセレモニーの中には他にいくらでも絵になるシーンがあったはずなのに、なぜ朝日新聞の編集者はこの写真を選んだのだろうか。 私がこの写真を見て最初に感じたのは編集者の悪意だった。「誰でもミスはするもの。起こってしまった失敗は受け入れて、もっと寛容であればいいのに」と思った。しかし、その後にこの写真の意図をもう少し考えてみた。今回のソチ・オリンピックはプーチンの偉功を示すためのオリンピックと言われている。大会前に決まった「反同性愛法」への批判もある。編集者はそうしたことを考えて、手放しにこの冬期オリンピックを賞賛する写真は掲載したくなかったのかもしれない。しかし、それならそうした意見を記事にすればいいわけで、写真で失敗を揶揄する姿勢には子供っぽさを感じる。 その日の午後、Facebookで面白い記事を見つけた。その記事によると、オリンピック開会式の演出家は雪の結晶が変形しないことを察知するとすぐに、リハーサルの映像との差し替えを指示したという。その結果、ロシアの視聴者は偽物の映像を見せられたわけだ。ここで私は再び思った。「誰でもミスはするもの。起こってしまった失敗を隠そうとせずに受け入れればいいのに。自分の失敗にも他人の失敗にも、もっと寛容であればいいのに」 そもそもスポーツ競技の本質は、競技中に犯した自分の失敗を受け入れることにあると思う。オリンピック選手たちは、自分が完璧に競技できなかったことを受け入れ、完璧を目指して努力を続けている。そうした選手たちが集う場で、失敗を揶揄したり自分の失敗を隠そうとする行為は見苦しい。ここで私は三度目となる言葉を繰り返したい。「誰でもミスはするもの。自分の失敗も他人の失敗も受け入れて、寛容であろう」 (2014年2月10日) |

古宇利島の高台のカフェから

カフェの器がかわいい |

道の駅で食べたゴーヤ定食  正月の沖縄旅行記を書こうと思っているうちに3月になってしまいました。まあ、忘備録として書いておきます。 2014年1月3日から6日まで沖縄に行ってきました。初日は那覇にマンションを持つ友人の家に泊めてもらい、翌日レンタカーを借りてやんばるの森をめざします。今回は埼玉からもう1人の友人が来てくれて、彼女が運転を引き受けてくれました。運転が好きというので、任せて安心(^-^)。 那覇から高速を通って終点の許田へ。そこから名護を通って本部半島の北側へ。前回タクシーで通ってとても感激した古宇利大橋を渡りたかったのです。しかし、まずその手間の屋我地島に架かるワルミ大橋を渡る前に道の駅でお昼を食べました。道の駅って、ちょっと不思議なネーミングですね。コンセプトとしてはわかりやすいけど、駅より前に道があっただろうから、「逆じゃない?」という気もします。 道の駅でゴーヤチャンプル定食を食べたあとは屋我地島の橋を渡り、古宇利大橋を渡って古宇利島へ。この橋はエメラルドグリーンの海がきれいで感激した観光名所ですが、今回も感動しました。前回はタクシーの運転手さんが島の展望台に連れて行ってくれて、帰りに橋が見えるカフェでお茶しました。今回もその店を探してお茶を飲みながらのんびりしました。こんなふうに、前の旅で気に入ったところを訪ねる旅というのもいいものです。 (2014年3月10日) |

岩の多い風景

気に入った白い鳥の碑 |

沖縄島最北の地に連れて行ったブラ子たち

古宇利島でのんびりした後は、国道58号線を通って本島最北端の辺戸岬に向かいます。晴れた日には鹿児島県の与論島が見えるそう。しかし、行ったときは曇りで与論島は見えず、風が強くて荒々しい風景でした。 古宇利島でのんびりした後は、国道58号線を通って本島最北端の辺戸岬に向かいます。晴れた日には鹿児島県の与論島が見えるそう。しかし、行ったときは曇りで与論島は見えず、風が強くて荒々しい風景でした。

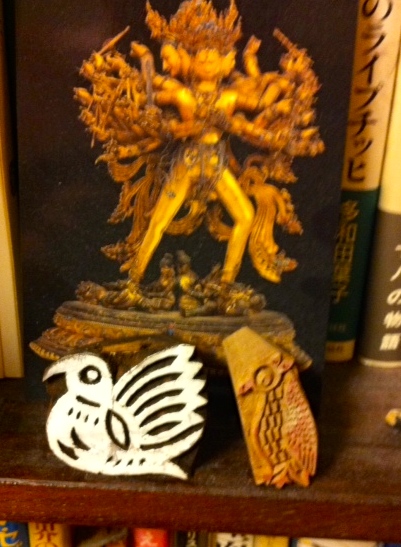

辺戸岬は本土復帰運動の拠点となっていた歴史があり、1972年の沖縄返還にさいして建立された「祖国復帰闘争碑」が建っていました。なかなか説得力のある檄文です。辺戸岬にはいろいろな碑があるのですが、私が気に入ったのが白い鳥の像。「ヨロン島・国頭村友好記念碑」だそうですが、なかなか魅力的な作品です。 その後那覇に戻って民芸店に寄った時に、インドの白い鳥のスタンプをみつけました。「あ、辺戸岬の鳥だ!」と直感して買ってきました。

那覇でみつけたスタンプ 白い鳥と共通点を感じました (2014年3月10日) |

ホテルのレストラン棟 |

ヤンバルクイナの道路標識  辺戸岬からは東海岸沿いを南下して、今日のホテル「アダ・ガーデンホテル沖縄」へ。地名は「安田」と書いてアダと読むことを発見。道の両側はジャングルで、ヤンバルクイナが生息しているらしい。ヤンバルクイナは飛べないので車にはねられることも多く、「ヤンバルクイナ飛び出し注意」の道路標識がありました。

辺戸岬からは東海岸沿いを南下して、今日のホテル「アダ・ガーデンホテル沖縄」へ。地名は「安田」と書いてアダと読むことを発見。道の両側はジャングルで、ヤンバルクイナが生息しているらしい。ヤンバルクイナは飛べないので車にはねられることも多く、「ヤンバルクイナ飛び出し注意」の道路標識がありました。

ホテルはちょっとエキゾチックな外観。ところどころにヤンバルクイナの置物があり、本物が見たくなります。夕食はフレンチのコースで、なかなかおいしかったです。食後は部屋でビールの飲みながらくつろぎましたが、さすがヤンバルの森、Wi-Fiがつながるのがロビーだけなので、時々ロビーに遊びに行ってネットでの情報収集もしました。 ホテルのHPはこちら

フレンチのコース サラダとメイン (2014年3月10日) |

羊歯がきれい

こんな花も

螺鈿細工のロビーの椅子 |

中庭のシーサー  昨日は風の強い曇りの日でしたが、今日は日が照って心地よい日になりそうです。ヤンバルの森と言っても、うっそうとしたジャングルというイメージでもないので、ホテルの前の道を少し歩いてみました。緑がきれいで、東京とは植生が違うのもおもしろいところです。

昨日は風の強い曇りの日でしたが、今日は日が照って心地よい日になりそうです。ヤンバルの森と言っても、うっそうとしたジャングルというイメージでもないので、ホテルの前の道を少し歩いてみました。緑がきれいで、東京とは植生が違うのもおもしろいところです。

ホテルは中華風という印象でしたが、HPを見るとベトナム風と書いてありました。ロビーの調度品はちょっと変わった雰囲気でしたが、これがベトナム風かどうかはわかりません。夏にはここから渓流トレッキングやマングローブカヌーツアーなどにも参加できるそうなので、子供連れでも楽しめそうです。私たちが行った時期は正月明けということもあり、宿泊客はまばらでしたが、それはそれで静かで落ち着けました。 ホテルのHPはこちら

階段の飾り細工が気に入りました (2014年3月10日) |

住んでいるのはこんなところ

ホテルにあった置物

土産物のデザインにも登場 |

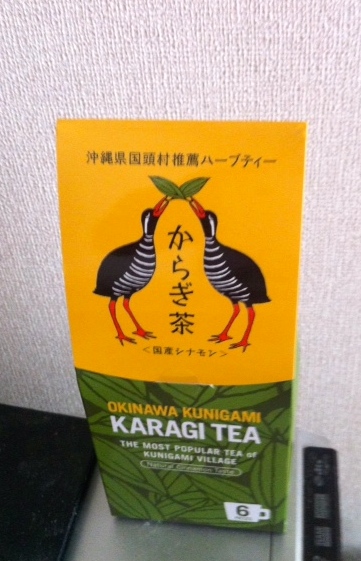

赤いくちばしがかわいい  チェックアウトした後は、ホテルで教えてもらった国頭村(くにがみそん)のヤンバルクイナ生態展示学習施設へ。保護と生態研究のためにヤンバルクイナの卵をふ化して育てていて、その中の1羽だけを一般公開しているのだそうです。この1羽が暮らす場所は広いガラス張りのスペース。樹木や水場が配され、自然に似せた環境が作られています。天井に格子はあるけれど屋根はなく、上を大きな鳥が通ったり、雨が降ったりするのも感じられるようになっています。ヤンバルクイナはよちよち歩きながら水場や草の中をせわしなく歩き回り、1時間に1度餌場に粒状の餌が出てくると、すばやく餌を食べにいきます。くちばしと足の赤がアクセントで、なかなかかわいい。

チェックアウトした後は、ホテルで教えてもらった国頭村(くにがみそん)のヤンバルクイナ生態展示学習施設へ。保護と生態研究のためにヤンバルクイナの卵をふ化して育てていて、その中の1羽だけを一般公開しているのだそうです。この1羽が暮らす場所は広いガラス張りのスペース。樹木や水場が配され、自然に似せた環境が作られています。天井に格子はあるけれど屋根はなく、上を大きな鳥が通ったり、雨が降ったりするのも感じられるようになっています。ヤンバルクイナはよちよち歩きながら水場や草の中をせわしなく歩き回り、1時間に1度餌場に粒状の餌が出てくると、すばやく餌を食べにいきます。くちばしと足の赤がアクセントで、なかなかかわいい。

学習施設というだけに、説明員の女性がヤンバルクイナの生態について説明してくれました。「いまここにいる子は好奇心が強く物怖じしないので、皆さんに見てもらえる。この子は特別」だとか。飛べないが足の筋肉が発達しているので、夜は木の枝に登って安全な場所で眠るのだそうです。ヤンバルの森では野良猫、野良犬に食べられたり、車にはねられたりして数が減ってしまいましたが、最近は野良の犬猫を保護して引き取り手を探すなどして、森で暮らすヤンバルクイナを守っているということです。 この施設は2013年9月にオープンしたばかりなので、沖縄リピーターにもおすすめです。私たちが訪ねた時に施設と鳥の愛称を募集していましたが、施設は「クイナの森」、鳥の愛称は「キョンキョン」に決まったそうです。 展示場のHPはこちら (2014年3月10日) |

バラと一緒に

ハイビスカスもたくさん咲いていました |

ピンクのバラ  ヤンバルクイナ観察の後は南下してヒルギ公園をめざします。しかし、車を走らせていると「バラ園 満開です」の表示が見えました。それを見た私たちは、「沖縄にバラ園?」「1月に満開?」「いやあ、沖縄だからね」とつぶやき、通り道だから行ってみようということになりました。

ヤンバルクイナ観察の後は南下してヒルギ公園をめざします。しかし、車を走らせていると「バラ園 満開です」の表示が見えました。それを見た私たちは、「沖縄にバラ園?」「1月に満開?」「いやあ、沖縄だからね」とつぶやき、通り道だから行ってみようということになりました。

着いたところは東村(ひがしそん)の「沖縄かぐや姫」。パンフレットによると、県内唯一のバラ園・ハイビスカス園で、100品種1500株のバラと330種のハイビスカスがあるそうです。「コスモスはまだ咲いていないけれど、バラとハイビスカスは満開だよ」とチケット売り場のおじさんに言われて園内散策へ。ほんとうにバラもハイビスカスも満開で、連れて行ったブラ子と花の写真をたくさん撮りました。「かぐや姫」の名前の由来は敷地内に竹林があるからのようです。 かぐや姫のHPはこちら  売店兼食堂で腹ごしらえ (2014年3月11日) |

マングローブの木

木の遊歩道 |

川の両側に茂るマングローブの林  バラ園を楽しんだ後はヒルギ公園へ。ここは国指定の天然記念物で「慶佐次(けさじ)川河口に広がるマングローブ林」が見られる場所だそうです。大きなシオマネキの像があるというのでそれを目指して車を走らせましたが、シオマネキを見つける前に公園の入り口を発見。入り口を入ると広い駐車場になっていて、その奥に目当ての像がありました。なかなか愛嬌のある可愛い像です。

バラ園を楽しんだ後はヒルギ公園へ。ここは国指定の天然記念物で「慶佐次(けさじ)川河口に広がるマングローブ林」が見られる場所だそうです。大きなシオマネキの像があるというのでそれを目指して車を走らせましたが、シオマネキを見つける前に公園の入り口を発見。入り口を入ると広い駐車場になっていて、その奥に目当ての像がありました。なかなか愛嬌のある可愛い像です。

そしてその奥には、河口の両側に茂るマングローブの林が広がっています。これは圧巻。独特の根の形がおもしろく、本州では見ることのできない魅力的な風景でした。右手の川沿いに木製の遊歩道があり、マングローブの木が観察できるようになっています。案内板を見ると、ここではオヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギの3種類のヒルギが観察できるそうです。さっそく3人で歩いてみました。青々とした葉が茂る木の中を歩くのは心地よく、葉や実の形が微妙に違うのを眺めながら気持ちよく散歩しました。帰ってきて、「ヒルギってマングローブのこと?」と思って調べたところ、マングローブというのは「熱帯の海岸に森林をつくる、主にヒルギ科の常緑高木の総称」だそうです。 ヒルギ公園にはレストランがなかったので、カヌチャベイホテルのレストランに寄ってサンドイッチの昼食。その後は島を東から西に横断し、許田から高速に乗って那覇に戻ってきました。 慶佐次(けさじ)湾のヒルギ林のHPはこちら  ホテルで食べたサンドイッチ

(2014年3月12日) |

夕食に行った沖縄料理店の陶器

やちむん通りの共同井戸には こんな飾りがありました

買ったお皿は中央のこれ |

陶器を買った店にはほかにもすてきなお皿が  翌日6日は東京に帰る日ですが、飛行機は夜出発なので、それまで那覇の街を楽しむことにしました。まずは、人が多くてにぎやかな国際通りでランチ。観光客が多くてエネルギーを感じる私の好きな通りです。

翌日6日は東京に帰る日ですが、飛行機は夜出発なので、それまで那覇の街を楽しむことにしました。まずは、人が多くてにぎやかな国際通りでランチ。観光客が多くてエネルギーを感じる私の好きな通りです。

その後は、壺屋やちむん通りを眺めて、陶器を買うことにしました。一人暮らしになって、もうあまり物を増やしたくないと思っていたのですが、昨日の夕食に行った店で見た陶器がなかなかよかったので、自分用に気に入ったお皿を一枚買って帰るのもいいかなと思ったのです。 友人につきあってもらって、牧志公設市場からやちむん通りに入り、一軒一軒をのぞいて見ました。それぞれのお店の方と話して焼き物のことを教えてもらいながら見ていくと、店によってデザインの特徴があるのが分かります。迷いに迷って選んだのは大皿と小皿の2点。これはとても気に入って、盛りつける料理を考えるのが楽しみです。 今回の沖縄旅行は、ヤンバルの自然が感じられたよい旅でした。今年の東京は寒かったので、コートなしで移動できる沖縄にほっとしたし、友人と過ごす時間を楽しみました。次は夏と決まっていますが、また存分に楽しみたいと思います。  もう一枚、これも買って来ました

(2014年3月12日) |