|

�@�������̎O���ځA��l�ʼnƂɂ��āA���������܂݂Ɉ���ł������̐����ł͂����Ȃ��Ǝv���A�N�w�������ƐV���t�ɎU���ɍs���ė��܂����i�j�B

�@���m��w�̑n�n�҂ł���N�w�҂̈��~����������̂��͂��܂�Ƃ����N�w�������́A�B�S�̒�A�B���̒�A�ȂǓN�w�p�������߂������̒�⌚��������A���ɂ������������ǂ�ł���ƁA������ƕ������ꂵ���C���ɂȂ�܂��B�������X�A�B�S�A�B���A�T�O�A�N���ȂǂȂǂ̓N�w�p��ŗV��ł���������������Ȃ��Ȃ��y�����A���̌������A���������V�т��܂߂Ēn���ɗn������ł���̂��������낢�ȂƎv���܂����B �@��������A���̋G�߂ɂ͖��J�̍����ɂȂ铹��ʂ��ĐV���t�ɁB�ł��A���̑O�ɓr���ɂ���u�͂�h�[�i�b�c�X�v�ցB���̃h�[�i�b�c�X�͌������X�̂�����Ɠ������g�����w���V�[�h�[�i�b�c�Ƃ�������Ńt�@���𑝂₵�Ă��邨�X�ł��B�O�ɗF�l�ɋ����Ă�����Ă����������̂ŁA�����̒��H�p�ɂƎv���Ĕ����ɍs���܂����B�l�C�X�����ɏ\�l���炢�̍s����A���ԊԂɖ��ɗ��Ƃ����h�[�i�b�c�߂Ă�����A�ꂪ�h�[�i�b�c������Ă��ꂽ��i���v���o���܂����B���ɂۂƂ�Ɨ�����~�`���ω�����̂��A�q�ǂ��̎��͂��[���ƒ��߂Ă��܂����B�Ղ��Ղ��Ɩ����܂�łӂ���ޏ�i�A�����������ȍ���c�c�B�h�[�i�b�c������Ɖ��ƂȂ����ꂵ���Ȃ�̂́A���̎��̂��Ƃ��v���o���āA���D�������邩��̂悤�ł��B �@�h�[�i�b�c���āA�����������ĐV���t�ցB�����O�����Ƃ����̂ɁA�Q�q�̂��߂̒����s��B�n���Ɉ�����Ă��邨��t����ł��ˁB���͋��̍s��̂Ȃ��ΑK���ɂ��ΑK�����āA�������̕��͋C���y���܂��Ă��ꂽ��������Ă��܂����B �@��N�́A�߂Ă�����Ђ��X�������ߎl������t���[�̃R�s�[���C�^�[�ɖ߂�Ƃ����ω��̔N�ł������A�C�͂��[�������܂܂��������}�����ėǂ������Ǝv���܂��B�h�[�i�b�c�ւ̈���A�h�[�i�b�c�ւ̋��D�̂��Ƃ������n�߂���A����͎����L���ɑ��Ď����Ă���v���Ɏ��Ă���Ǝv���܂����B�����͂��낢�날�邯��ǁA���ꂩ������������L������肽���Ǝv���܂��B �@�F�l�A���N���ǂ�����낵�����肢�������܂��B (2011�N1��4���j

|

|

�@�ӂ���͂قƂ�ǂ��݂�H�ׂ܂��A�������ɂ��G�ς�Ă��݂�H�n�߂�ƁA�u�����A����ς肨�݂͂��������v�Ǝv���A�����炢�܂ł͐H�ׂāA���ꂩ�炢�̂܂ɂ��H�ׂȂ��Ȃ�܂��B�܂��A����͓�����O�ƌ����Γ�����O�ŁA�����q�ǂ��̍��͍��̂悤�Ɉ�N���^��p�b�N�ɂȂ����݂͔����Ă��Ȃ������̂ŁA�����p�ɔ������̂��݂������߂��ɂ͐J�r�⍕�J�r�������A������̐�ł��������Ƃ��Đ��ɐZ���Ă͂��`���ɂ�����A�������ĉΔ��ŏĂ��Ă������ɂ����肵�ĐH�אs�����A����Ő������I��������̂ł��B���ɂ��Ďv���ƁA�����Ƃ��Ђǂ��J�r�ł��������ƕ�ŗ��Ƃ��āA�Ă��Ε��C�ƌ����ĐH�ׂĂ��܂����B

�@���݂ƌ������G�ςł����A�q�ǂ��̍��̉䂪�Ƃ̂��G�ς͓��ނ���܂����B�c�ꂪ���̂͋�B���B�����ő��ŏo�`������āA�卪�̔���A�G�r�A�ő��A���܂ڂ��ȂǁA�������̂��܂��`�ɏĂ����݂ۖ�����܂��B�ꂪ��邨�G�ς͓������B���߂̏o�`�̂��܂��`�Ɍ{���ƎO�t�A�Ă����p�݂�����܂��B�v�̈ꏏ�ɂȂ��Ă���ͤ�|�쐶�܂�̔ނ��H�ׂĂ����Ƃ������G�ς������܂����B����͊��߂̏o�`�Ɍ�����?�O�Z���`�̑卪�Ɛ��̓��������܂��`�A���݂͏Ă����ɂ��̂܂`�̓�������ɓ���ď_�炩���Ȃ�̂�҂��܂��B��ɐ��������ƂɊ��߂��̂��ďo���オ��B�݂��Ă��Ȃ��Ƃ��낪���j�[�N�ł������낭�A�卪���ς���̂ɏ������Ԃ͂�����܂����A���̂��ȒP�Ȃ̂ŁA�䂪�Ƃ̌��U�̂��G�ς͊|�앗�ɂȂ��čs���܂����B���̂܂܁A�c����̂��G�ς�Y��Ă��܂��̂��₵���̂ŁA���N�͑��q�ɂ��̓��ނ��H�ׂ����悤�Ǝv���Ă��܂��B �@���G�ς�H�ׂȂ���A�u�����ƊO����炵�ɂȂ����Ƃ��Ɉ�ԐH�ׂ����Ǝv���̂͂��݂�������Ȃ��v�Ǝv���܂����B���͂��Ăɂ͂���قNj��D���Ȃ��̂ŁA�ǂ��̍��ł����̍��̂�����������T���o���Ă���ő��v�ȋC�����܂����A�Ɠ��̐L�тƊ��݉����̂���݂́A�����ɂȂ����疳���ɐH�ׂ����Ȃ邩������܂���B�����ƊO����炵�ɂȂ�\���͒Ⴍ�A���������Ȃ��Ă��^��p�b�N�̖݂���ɓ���Ǝv���܂����A����ł��m���͑�B�ݕĂ���݂��������͊o���Ă������Ǝv���܂��B (2011�N1��5���j

|

|

�@������A�v���Ԃ�Ɏ��i���ė��āu�����A�H�ׂ悤�v�ƁA�ݖ����M�ɓ���ċ������B�ݖ����ǂ���Ɠb��ŔZ���B�������������Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��̊Ԃɂ��Â��Ȃ�A��������̂��_�������̂��A�l�q���ς���Ă����̂��B���̎��͎��i�ɂ��Ă������܂̏ݖ����g�������A�Â��Ȃ����ݖ���O�Ɉ�l��炵�̎₵�����v���B�{���͈�l��炵�ł͂Ȃ����q�Ɠ�l��炵�Ȃ̂����A�e�q�O�l���O�H�̐H��������Ă�������ɔ�ׂ�A�v���S���Ȃ葧�q�������Ƃŗ[�H��H�ׂ邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������݂́A�������̑N�x���ǂ�ǂ��Ă����̂��ȂƎ��������B

�@���ꂩ��́A�ݖ���500ml�̏��r���悤�ɂ����B�����悤�ɐ��N�̊ԂɔZ���Ȃ��Ă����E�X�^�[�\�[�X���̂Ă�170ml�̃~�j�{�g�����Ă����B�H��I�Ɨ①�ɂ̒����_�����āA3�N�ȏ�o���Ă����̑f�₲�܉��Ȃǂ��S�Ď̂Ă��B�u�ߕ��Ɏg���Ă���I���[�u�I�C������ԏ����ȕr���Ă���B���r�͍������̂ŕs�o�ςȂ̂����A�N�x�������Ƒ̂ɂ��������Ȃ̂ŁA�ڂ��Ԃ邱�Ƃɂ����B �@�u�]�Αۂ����v�Ƃ������Ƃ킴�́A�������藎�������Ȃ��Ɛg�ɕt�����̂��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ƁA��Ɋ������Ă���Ǝ���ɒx��Ȃ��Ƃ��������̈Ӗ������邻�������A���ƒ������Ɋւ��ẮA�͓]�����Ă��������悢�B�����āA�V�������̂��D���Ȏ��̐������A�����̌J��Ԃ��ł͂Ȃ��Đ�]�����������悢�̂��Ǝv���B �@�~�͕v�����a���ĖS���Ȃ��������Ȃ̂ŁA���N���낢��v���o���ė������ނ̂����A�悤�₭�t�̋C�z���Z���Ȃ��Ă����B���낻��A�����̕�炵���������Ǝv���B����Ȏv���̈�Ƃ��āA�ዾ��V������邱�Ƃɂ����B���͏I��������Ƃ͂ǂ�ǂ�Y���̂ʼn��N�O�Ɋዾ������������悭�o���Ă��Ȃ��̂����A�ŋߍ��ڂ������Ԍ��ɂ����Ȃ��Ă����̂ŁA��������P���邱�Ƃ�]�̈���Ƃ��邱�Ƃɂ����̂��B���āA����ڂ͉��ɂ��悤�A�ƍl����̂��y�����B (2011�N2��20���j

|

|

�@������\�N�ȏ㑱���Ă��郈�K�����ł́A�N�ɎO��A��T�Ԃ̒f�H�u��������B�ƌ����Ă��H�ׂȂ��̂́@��������B�O����Ԃ͂�����̗����H�A�f�H�̓���Ԃ����Ɖh�{�h�����N�������Ղ���݁A�f�H���I�������̓���Ԃ������H�A�����Ė��X�`�A��̎ϕ����������ʎ��̂���ɁA���̈�T�Ԃ����Ă������ƕ��ʐH�ɖ߂��Ă����B

�@���͂��̍u���ɓ��Q�����āA�l�Ԃ̑̂̎d�g�݂̂��炵�������������B�f�H���͐ێ悷��G�l���M�[�ʂ�������̂ŁA�������Ȃ��Ƒ̂����邭�Ȃ邵�A�����ځ[���Ƃ��Ă���B����ŋ����ł͖����f�H�җp�̃��K���s���Ă���̂����A��������ƁA�ڂ₯�Ă����̂������̂悤�Ɍy���Ȃ�B���̑��ɂ��A�����ꎞ�Ԉȏ�����A�̂����A�ƌ�����̂����A����������ɂ��A�̂��d���Ƃ����Ƃ��Ɏ��s����Ƒ̂���������Ƃ���B���Ԃ̂߂��肪�ǂ��Ȃ�̂��낤���A�ӂ��܂�^�������Ȃ����́A�̂������Ƃ����_�ɋy�ڂ��e���Ɋ��S���āA���������Ɖ^�����悤�Ǝv���B �@�f�H�̊������ɂ͌l��������Ǝv�����A���̓R��������Ă���ԂЂ������Ǝv�������Ƃ͂Ȃ��B���Ԃ�݂��������Ȃ�̂ŁA����قǐH�ׂ����̎v��Ȃ��Ȃ�̂��낤�B�����ČŌ`�����̂ɓ���Ȃ�����Ԃ́A������������ƍႦ�킽��B������Ƃ����ĉ������炵���A�C�f�A�������ԂƂ����킯�ł͂Ȃ��̂����A�u�����A���͂���ȂɍႦ�����������Ă���̂��v�Ƃ����F�����ƂĂ��S�n�ǂ��B����H�ׂĐ����Ă����l�̐S�n�悳�Ƃ͂����������̂��낤�Ƒz������B���̓���Ԃ̐S�n�悳���A�f�H�̈�Ԃ̑�햡���B �@���̍u���ł�����h���̂́A�H�n�߂̎������B�݂��k�����Ă���̂ŗ����H�Ŗ߂��Ă������A�ŏ��ɃJ�{�`���̎ϕ��Ȃǂ̌Ō`����H�ׂ�ƁA�H�ׂ��Ƃ���Ɍ����݂ɏW�܂�̂��킩��A���̕������ځ[���Ƃ���B�̂������G�l���M�[�邽�߂ɍႦ�����̐S�n�悳���ꎞ�I�Ɏ����A�܂��ɂȂ�B���̌J��Ԃ��������Ă������ƂȂ̂��ƔF������B���������������ꂵ���o�����Ȃ��Ȃ��������낢�ŁA��������������߂��B�������A��l�ł��Ɨl�X�Ȏ��s�̉\��������̂ŁA�ŏ��͕K���w���҂̂���u���Ŏ����Ăق����B (2011�N2��20���j

|

|

�@�O��̃R�����Ɉ�T�Ԃ́u���K�f�H�u���v�̘b�����������A���{�ɊȈՃo�[�W�����̌ܓ��Ԓf�H������Ă݂��B����͎���ň�l�ł��ł���悤�ɍl����ꂽ���̂ŁA����ԍؐH�i����ڂ̍Ōゾ�������H�j�A�O�����̓t���b�V���W���[�X�Ɛ��A���̓���͍ؐH�i�l���ڂ̒������͂�����j�A���̌�͏��������ʐH�ɖ߂��Ă����B�ܓ��̊Ԃ͋֎��։��A�փJ�t�F�C���B����Ɉ���ꎞ�Ԉȏ�����̂Ɩ������K�����̂���{���B

�@����s�v�c�������̂́A����ڂɍؐH�ɂ��ĐH���̗ʂ����炵�������Ȃ̂Ɍy�����ɂ��������ƁB�H���ʂ����炷���Ƃ͂���܂łɂ����������A���ɂɂȂ������ƂȂǂȂ��̂ɁB�̂����ꂩ��̋Q���\�����ĉߏ蔽�������̂��낤���B�����A���̓��ɂ͓���ڂɋ����ɍs���ă��K��������炫�ꂢ�ɉ��������B�O���ڂ͓����Ⴆ�A�����ɃG�l���M�[���g��Ȃ��Ɠ����͂����肷�邱�Ƃ��悭�킩�����B��������ؐH�ɖ߂������A�����ꎞ�ԕ����̂ƃ��K�𑱂����̂ŁA�ܓ��ڂ܂ł͑̂��y�������������B �@�����A��Z���������B�ȈՃo�[�W�����Ȃ炷���ɕ��ʐH���H�ׂ����Ȃ�Ǝv�����̂����A�ǂ�������H�ׂ�C�ɂȂ�Ȃ��B�R�[�q�[��r�[��������ł݂Ă����������������Ȃ��B�f�H�Ŗ��o�����Z�b�g����Ă��ׂĂ�����������������͂��Ȃ̂ɁA����H�ׂĂ����������Ǝv���Ȃ��B�݂��t����͖̂�̎ϕ��□�X�`����B���ꂳ�������܂肨�������Ǝv���Ȃ������B����Ȃ��Ƃ���T�ԑ����A�悤�₭��T�ԖڂɂȂ��ăR�[�q�[�����������Ǝv���悤�ɂȂ����B���_�Ƃ��ẮA�ȈՃo�[�W�����ł����H�ɂ͓�T�Ԃ�����Ƃ������Ƃ��B���̊Ԃɉ���̗\�肪�Ȃ������͍̂K���������B �@�������Ēf�H������Ă݂�ƁA�����̐����ɕK�v�s�����Ǝv���Ă������Ƃ��A�P�Ȃ�v�����݂�K���ł��������Ƃ��킩��B�Ⴆ�Ζ����Ƃł���������ł��āA�����͂ق됌���������D�����Ǝv���Ă������A������m���A���R�[���r�[���ɕς��Ă��ʂɖ��̂Ȃ����Ƃ��킩�����B���Ԃ����D���Ȃ̂ł͂Ȃ��āA�����������čD���Ȑl�Ƙb���ł���������߂Ă���̂��Ǝv���B���Z���ォ�猇����������ŗ����R�[�q�[���A�Ȃ���ȂȂ��ʼn䖝�ł���B���D�݂̔Z���R�[�q�[�͂ق�Ƃ��ɂ��������Ǝv���̂ŁA���������R�[�q�[���������Ǝ��Ԃ������Ă����͍̂D�������A�u���R�[�q�[�����܂Ȃ��ƁA�����͂����肵�Ȃ��v�Ƃ����͎̂v�����݂��Ƃ킩�����B �@�X�|�[�c�����ŁA�Ⴂ���͎����̑̂̃��J�j�Y���ɂ͊S���Ȃ������̂����A�H�ׂȂ����Ƃ�ʂ��đ̂̂����݂��킩��f�H�̌��́A�Ȃ��Ȃ��������낢���̂������B (2011�N2��22���j

|

|

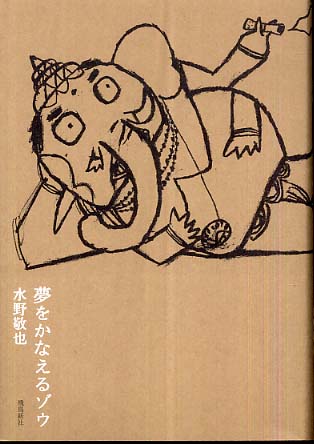

�@�V���̐V���L���Łu�A�i���V�̌����v�Ƃ����^�C�g���������Ƃ��A�����ɓǂ݂����Ǝv�����B�u�����s���������N�����G���^�������I�v�Ƃ����L���R�s�[�Ɉ����ꂽ�킯�ł��Ȃ��A�j�[���E�Q�C�}���Ƃ�����҂̖��O��m���Ă����킯�ł��Ȃ��B�A�i���V�̎l�����Ƃ��̉��ɏ������`���ꂽ�w偂̊G�Ɉ����ꂽ�̂��B

�@�u���̃A�i���V���I�v�Ǝv�����B���̃A�i���V�Ƃ����̂́A���q�̂��߂ɓǂ�ł�����G�{�u�A�i���V�ƂU�҂��̂ނ����v�̃A�i���V���B���̖{�̓A�t���J���b�̍Ęb�ŁA�w偂̃A�i���V���l�X�ȍ���ɑ����A���q�����ɏ�������X�g�[���[�B����͒P�������A�V���v���ȃ��C���ƁA���ӂ��悤�ȐF�ʂ̊G���ƂĂ����͓I�ŁA��ڂō�҃W�F�����h�E�}�N�_�[���b�g�̃t�@���ɂȂ����B �@���������A�u�A�i���V�̌����v��ǂ�ł݂��B�G�{�̒��ł̓j�����Ƃ����_�l�����āA�A�i���V�̓j�����ɋ����𐿂��̂����A���̖{�ł̓A�i���V�͐l�Ԃ̌`�������_�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���e������ŏ��߂āA�����̕��e���_�ł���A������l�_�̌��������Z�킪���邱�Ƃ�m�炳�ꂽ�`���[���[�̕���Ȃ̂��B���e�́A�_�ƌ����Ă��̂Ə�k���D���ȃ{�[�h�r���A���̃C���[�W�ŁA�_�ł���w偒j�ł���A���ɂ͂ւ܂����閯�b�̃A�i���V�̃C���[�W�P���Ă���悤���B�{�͍r�����m�ł������낢�̂ŁA�G���^�������D���Ȃ�y���߂�Ǝv���B �@�㔼��ǂ�Œm�����̂́A�A�i���V�͕���̐_�ł���Ƃ������ƁB�̂̓g��������̐_���������A�A�i���V�̓g�������܂��āA�j�������畨��̐_�ɂ��Ă�������炵���B�Ƃ����킯�ŁA���܂͑S�Ă̕����a���o���̂̓A�i���V�Ȃ̂��B����D���̎��́A���̐ݒ��m���āA�܂��܂��A�i���V�̃t�@���ɂȂ����B �@���̖{��ǂ�ł��鎞�ɁA���Ԃ̈����˂̏����������w偂��������B���̒w偂͓���̖Ԃ����y�w偂ŁA�䂪�ƂɏZ�݂��Ă���B�����ƌ������Ȃ������̂����A����ȃ^�C�~���O�ŏo�ė������R�ɋ����B �@���͎q�ǂ��̍�����w偂��D���������B�M���V���_�b�ł́A�A���N�l�Ƃ����D�����̏������u�A�e�i�����ɐD���v�Ǝ������ď��_�̓{��������A�w偂ɂ���Ă��܂��B�w偂�����Ƃ��̃C���[�W���d�Ȃ邵�A���`�Ƃ��Ă��������Ǝv���B�A�i���V�̕���͂ق��ɂ����낢�날��悤�Ȃ̂ŁA������@��ɓǂ�ł݂悤�Ǝv���B����A���������ǂ�ł������̂��B���b��M����A�S�Ă̕���̌��ɃA�i���V������B (2011�N3��8���j

|

����́u�Ō�̐R���v

������́u�Ō�̔ӎ`�v |

�@3��28������2���ŋ��s�ɍs���Ă��܂����B�����͈�l���ł����A����͗F�l�ƈꏏ�ł��B�����É����Ɋ����łɑ���L�������Ȃ̂ŁA�܂����ɂ͑����̂��c�O�ł������A�C���^�[�l�b�g�ō����炢�Ă������ȂƂ���ׂāA���s�{���A�����Ƃ��̉��ɂ��铩����̒��K�˂܂����B

�@����̒�̂���͂�����ƕς���Ă��āA�X���[�v�������Ă����ƁA�R���N���[�g�ł������̕ǖʂɃ~�P�����W�F���́u�Ō�̐R���v�A�_�E���B���`�́u�Ō�̔ӎ`�v�A���H�m���́u���b�Y��v�A���m���[���A���l�̊G�Ȃ�8�_�̓��悪����Ă��܂��B�ǂɂ͐����J�[�e���̂悤�ɂȂ��ė���Ă���̂ŗ������ŁA�������S�n�ǂ���Ԃł�����܂����B �@����͂ǂ�����č��̂��낤�Ǝv���܂������AHP�Ɂu����͌�����B�e�����|�W�t�B��������ʐ^�ł��ē]�ʂ��������Đ����đN�₩�ȐF���o�������̂ŁA�����g�ݍ��킹�Ĉ�̋���ȊG��Ƃ������̂ł��v�Ƃ�������������܂����B�����v�͈������Y�������ŁA���������Ă݂�Ε\�Q���q���Y�̃X���[�v�Ƒ��ʂ��郂�m�������܂����B�G�����������������낢��Ԃł����B �@���ɐA�����ցB�ړ��Ă̍��͐��{���R���炫�Ƃ��������ł������A�~�A�������ꂢ�B����A�q���V���X�Ȃǂ̉Ԓd�̉Ԃ������ł����B�ł��A�����ڂ݂łȂ�ƂȂ��}���s���N�Ɍ�������т�����ƁA�������s���N�ɐ��܂�Ƃ��낪�����Ȃ��̂͂�����Ǝc�O�ł����B�L���A�������ɉ���A��ΐ쉈��������Ėk��H�ɏo�A��������n���S�ŋ��s�䉑�Ɍ������܂��B (2011�N4��12���j

|

���s�䉑�̎}�����

�������肪�����ƊJ�Ԃ����� |

�@���s�䉑�͍������������邱�ƂŒm���Ă��邻���ł��B�����ŁA�}����������҂��ċ��s�䉑��K�˂܂����B�����߂��̎����L�ꂩ��s���N�̉Ԃ�����ق�ƌ����܂��B�u�����A�炢�Ă���v�Ƃ��ꂵ���Ȃ�ƁA�������R�ɑ��܂�܂��B

�@�����V�����炻�̓����ɂ����āA��������Ɍb�܂�Č����ɊJ�Ԃ����������{����܂����B���Ԍ������Ă���n���̐l��ʐ^���B��ό��q�������������āA�Ȃ��Ȃ��̓��킢�ł��B�R��11���̓����{��k�ЂƁA�����ċN������������ꌴ���̎��̂œ����͏d�ꂵ�����͋C�ł������A���s�ɗ��ď������̋ꂵ�����瓦���ꂽ�C�����܂����B�u���ɂ͕ς��ʓ��퐶��������v�Ƃ����̂́A�S�������̂ł��B �@�����āA�ڂ̑O�̍��B���N�A���낢��Ȃ��Ƃ��v���o���Ȃ�����߂܂����A���������Ȃ��Ȃ��Ă����͊J���ƍl����ƁA�����̋ꂵ�݂��������v���܂��B���{�l�̓����͖���ς��Ə����Ă����t�����X�l��Ƃ����܂������A���̉Ԃ̈ڂ낢�͖����������ǂ��@��Ȃ̂�������܂���B (2011�N4��13���j

|

|

�@���H��A���s�䉑����n���S�œ��R�ɏo�āA�����_�{�̑咹�����ɂ��鋞�s�����ߑ���p�قɍs���܂����B�O��H�ɗ������ɁA�����_�{�_���쑤�̎}������̐����ƂĂ����������̂ŁA���J�̎p���������Ǝv���Ă����̂ł����A�܂������ڂ݁B�Ȃ̂ŁA�����͎��̋@��ɂ��������ł��B

�@���̐_���̍��̊J�ԏ����l�b�g�Œ��ׂĂ���Ƃ��Ɍ������̂��A�߂��̋��s�����ߑ���p�قŊJ�Ò��́u�p�E���E�N���[�W�v�ł��B���̌㓌���ɂ����Ă��܂����A�ߌ�͂��̔��p�قʼn߂������Ƃɂ��܂����B���߂ē���܂������A�Ȃ��Ȃ��d���Ȍ����ł��B�N���[�W�́u�����Ȃ��A�g���G�v�Ƃ������肪���Ă��āA�N���[�������̍�i���ǂ�����č�������Ƃ����v���Z�X�ɏd�_��u�����A������ƕς�����W���ł����B ���s�����ߑ���p�فi���ߔ��AMOMAK�Ƃ����������ł��jHP�̃N���[�W�̉���ɂ��ƁA�u�N���[��1911�N����I���A���삵����i�̃��X�g����葱���܂����B1883�N�A���4�̂Ƃ��̍�i����ɖ�9600�_���̍�i����Ȃ邱�̃��X�g�ɂ́A��i�̃^�C�g�������ł͂Ȃ��A�ڍׂȐ�����@���L�ڂ���Ă��邱�Ƃ�����A�w�ǂ�����č�������x�́A���̌|�p�ƂɂƂ��ċɂ߂ďd�v�ȊS���������̂ł��v�Ƃ������ƂȂ̂ŁA������킩��₷�����������Ǝv�����̂ł��傤�B �@��ݓW�����āA�~���[�W�A���V���b�v���̂�������́A�PF�̃J�t�F�ŋx�e�B���i�Α`���ɖʂ����K���X����̃J�t�F�ɂ̓e���X�Ȃ�����A�����炢�Ă��������Ƃ������Ԍ��X�|�b�g�ɂ��Ȃ肻���ȗǂ��Ƃ���ł����B �@���̌�̓z�e���ɖ߂��ċx�e�B��͋_���Ԍ����H�̃��X�g�����ŁA�̂̃p�\�R���ʐM���Ԃƍĉ�Ęb�ɉԂ��炩���܂����B���̏W�܂�́A����̋��s�K��̊y���݂̈�ł��B �p�E���E�N���[�W (2011�N4��13���j

|

���ۓI�ȑ����̂�����p�ٕǖ�

�g�r����h�A�m�u���f�U�C�� |

���t�� �@�����̓z�e���߂�����o�X�ŋ��t���ցB�����ɂ͉��x�����Ă��܂����A�����������Ă��炭�����ƁA�ˑR�ڂ̑O�ɎW�R�ƋP�����F�̌����������������D���ł��B�O�ɗ����Ƃ��͏��J���~���Ă��āA�������I�����W�ɋ߂����F�ɋP���Ă��܂������A����͏t�̖��邢�������̉��ŗ����������F�����ł����B�V�C��G�߂ɂ���Ĉ�ۂ��ς��Ƃ����̂��ʔ����ł��ˁB �@�r�ɉ����Đi�ނƂ��̉��ɂ͍��፷�̂���L�����낪����A���䂩������t�����߂���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�Ⴂ���́u����Ȃɂ��炫��P�����������A�ۂނ����a�������̂ق���������Ă����v�Ǝv���Ă��܂������A���͂��̋P���������ȂƎv���܂��B�l�Ԃ̂ق����͂�Ă���������������܂���B �@���t���̌�͗������ɍs���r���ɂ��铰�{��۔��p�قɊ��܂����B���̔��p�ق͌��������ς���Ă���̂ł����A���s�̓��{��ƁE���{��ۂ��O�ρE�������Ɏ����Ńf�U�C�����A�����̍�i�������������p�قł��B���{��炵�����{��A���ۉ�ӂ��̑傫�ȍ�i�����Ċy���݂܂������A������ԋ����������ꂽ�͓̂����ł��B���s�ł���Ȃӂ��Ɍ������f�U�C���������{��Ƃ������Ƃ����̂́A������Ƌ����ł����B (2011�N4��14���j

|

�炢�Ă����������܂���

�������ɍs���r���Ō����n�w |

�Β�̌��̎}������́A�܂��͂�}�̂悤

�@���{���p�ق̌�͗������ցB�������͔�����15�̐�u�����͎R���뉀�u�Β�v���L���ł����A�r���͂ލL����̂ق��ɂ͗l�X�Ȗ���������A�����Ă��āA���s���Ă��Ԃ��y���߂邨���ł��B����̓��L���i�M�̔����Ԃ�������Ŏ��������}���Ă���܂����B �@���{���p�ق̌�͗������ցB�������͔�����15�̐�u�����͎R���뉀�u�Β�v���L���ł����A�r���͂ލL����̂ق��ɂ͗l�X�Ȗ���������A�����Ă��āA���s���Ă��Ԃ��y���߂邨���ł��B����̓��L���i�M�̔����Ԃ�������Ŏ��������}���Ă���܂����B

�@�܂��͕���ɏオ���āA�u�Β�v�����w�B���̓����鉏���ɍ������낵�ĐΒ�߂�̂͂Ȃ��Ȃ��������̂ł��B�k���̑ے�ɂ́u��B�m���v�ƍ��܂ꂽ�L���Ȃ���������܂��B�u���A���������m��v�͑T�̌��t�ł����A����͐ߖ��䖝�����߂�̂ł͂Ȃ��A���̏ɍK�������������Ƃ����u����m��v�̋����������ł��B��S�����S�͑������ǁA�Q�슴�ɂȂ�Ƌꂵ���A�ł��l���͂���Ȃ��̂��ƒB�ς͂������Ȃ��Ǝv���Ă��鎄�ɂ́A�ǂ��Łu�����m��v���͓�����ł��B�����ƁA�������Ƃ��Ɉ�x������m�肷��ƁA���ɍs���͂��o��̂��낤�ȂƎv���܂��B �ۂ̗����ꂢ

�@������o�āA�傫�Ȓr���͂ޒ������܂��B���̒�ɂ̓p�S�_������A���̕ӂ�ɍ��̉Ԃ���������܂�����r�̎���ɂ����̖���������A����Ă���̂ł����A������͂܂��܂��ڂ݂ł��B�ł��A�ۂ̗����ꂢ�����A�~�̉Ԃ��炢�Ă��āA���������̂��邢���������ȂƎv���܂����B (2011�N4��21���j

|

|

|

�@�������̌�́A�юs����Ԃ�Ԃ炵�āA�F�l���s�������ƍs���Ă����a�H�̓X�ŐH�������邱�ƂɌ��߂Ă��܂����B�����ŁA����������o�X�Ŏl���G�ۂɖ߂�A�����ȓX�������ɕ��ԋюs��ׂ̍����ɓ���܂��B�����ɂ́A�����������A���n�A�N���ȂǁA�Z��ł����獡��̂������ɔ�������������R����ł��āA���s�̐H�����̂������낳���������܂��B�ό������ł�����̂ŁA�H���̏o����Ƃ����y�Y�����A�H��X�Ȃǂ�����A����낫��낵�Ȃ�������̂��y�������ł��B

�@�H���ɂ͂܂����Ԃ����������̂ŁA�l���G�ۂ̖k���p�ɐV�����o���Ă����r��LAQUE�ɓ����Ă݂܂����B�t�����X��ł͎��Ƃ����Ӗ��A���N�Ɠǂނ̂��Ǝv������A���N�G�Ɠǂނ̂������ł��B�������ȃt�@�b�V�����r���Ƃ�����ۂ������̂ŁA�ォ�牺�܂ł�����蒭�߂ė��܂����B���s�̃f�p�[�g������Ă݂Ă��A�����Ɠ����u�����h�������Ă���Ƃ�����ۂł����A���N�G�ɓ����Ă���u�����h�͎��Ȃ��݂̂Ȃ����̂���B���ꂼ��Ɍ��I�ŁA�ق����Ǝv���悤�ȑf�G�ȕ���A�N�Z�T���[�����_������܂����B��l���ƓX�������ɂ�������ɂȂ�̂ł������ƌ����܂��A����͓�l�A��Ȃ̂ŐS�ɂ�Ƃ肪����܂��B�X��������A�����������甃���Ă��ꂻ���ȃ}�_����l�Ǝv���āA���낢��ƕ��̓����Ȃǂ�������Ă���܂����B �@�[�H�̎��ԂɂȂ����̂ŁA�юs��߂��̘a�H�������ցB�X�͂ƂĂ��L���A���̈�p�ɗ��������ƁA����̕ǂɂ͕i�����̎��������ς��B�ǂ������������Ă����������Ȃ̂ŁA�C�N���̂�Ђ��[���痊��ŁA���s�̂����Ŋ��t���܂����B��l�̋��s���s���ƍŌ�͔��Ă��܂��āA�[�H�͋A��̐V�����̒��Ƃ������Ƃ������̂ł����A����͋��s�ł������Ɨ[�H�����A8���߂��̐V�����œ����������܂����B �@�����������̗��́A3��11���̒n�k�ƒÔg�A���̌�̌������̂ɂ�错�Ƃ����s�����Y�����ŏo���������������̂ł����A�������ꂽ�y�n������{�S�̂̂��Ƃ⎩���̕�炵���l���ė�ÂɂȂ�A�u�����ɖ߂����炵������d�������āA���C�ɕ�炻���v�Ǝv���闷�ł����B (2011�N5��9���j

|

�V�J�X�x�[�O�����̃v���[���x�[�O�� |

�@�u�x�[�O�����D���v�Ƃ����b��q�l��HP�̘A�ڃG�b�Z�C�ɏ������̂�5���ł����B�x�[�O���ɂ����낢�날���āA���܂�D�݂łȂ��X������̂ł����A������Ɖ��o��������̃p�����ł��������x�[�O���������Ĉȗ��A�x�[�O���M�͏㏸���ł��B�T���h�C�b�`�ɂ��Ă����������ł����A�D���Ȃ̂̓V���v���ȃv���[����������Ɖ��߂Ă��̂܂ܐH�ׂ邱�ƁB���̂���Ƃ����\�ʂƁA�����̂��������������݉������C�ɓ����Ă��܂��B

�@�x�[�O���́A���`�������n���܂����1�����x䥂ŁA���ꂩ��Ă��グ�č��܂��B�p�����n�̒��ɓ����Ƃ������z�́A�Ȃ��Ȃ��a�V�B�ŏ��Ƀx�[�O������ɂǂ�ǂ���荞�ޗl�q�������Ƃ��͂т����肵�܂����B���A���A�������g�킸�ɍ�邻���ŁA���̔z���Ɲs�ˋ�Ŗ��̑P�����������܂邻���ł��B�����炱���A�ނ�����Əd�ʊ��̂���������������p���ɂȂ�̂ł��ˁB �@�C�ɓ��������������X���킩���Ă���̂͗ǂ����Ƃł����A�����Ȃ�ƁA�ǂ����H�ׂ�̂Ȃ�����̓X�̃x�[�O�����H�ׂ����A�ł�������ɍs���ɂ͓d�Ԓ���������A�Ƃ����킯�ŁA�H�ׂ����̂ɐH�ׂ��Ȃ���Ԃ������Ă��܂����B�Ⴂ���Ȃ�d�Ԓ��ȂNjC�ɂ����ɗ~�]�������Ǝv�����ł��傤���A���̓x�[�O���ЂƂł��������݂̂͂��Ƃ��Ȃ��C�����܂��B�����̗~����������ɓ��ꂽ���Ƃ����C�������A�̂قǐ؉H�l�܂������̂ł͂Ȃ��Ȃ�܂����B����ȁu���₩�ȗ~�]�v�Ƃł��������̂���������Ă����Ƃ���A�T���ʂ铹�ɐV�����x�[�O���X���ł��Ă���̂������܂����B�����ɔ����Ă݂�Ƃ��ꂪ�Ȃ��Ȃ����������B �@����H�ׂāu�҂ĂΊC�H�̓��a����v�Ƃ������Ƃ킴��A�z���܂������A�v�Ɍ����A�u������ƈӖ����Ⴄ��v�Ƃ��������Ԃ��ė������ł��B����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ���A��������Ƃ��������̖��̂���x�[�O�������ݒ��߂܂����B���炭�͂��̓X�̃x�[�O�����y���݂����Ǝv���Ă��܂��B �@�@ (2011�N6��25���j

|

�K�l�[�V���̊G�͂���

�K�l�[�V���� |

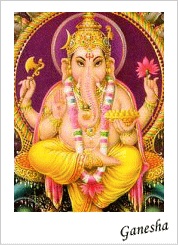

�@�K�l�[�V���Ƃ̓q���Y�[���̐_�l�̈�l�B��l�Ƃ����̂�������ƕς����A�q���Y�[���̐_�l���M���V���_�b�̐_�l�̂悤�ɑ吨���āA���ꂼ�ꂪ�l�ԓI���B���{�l�����S���̐_���ӎ����Ă���悤�ɁA�C���h�̐l��������R�̐_�l���ӎ����Ȃ��琶���Ă���悤���B

�@�����������̂�30�̎��ɍs�����C���h�ł������B���X�ɂ������ɂ��������̐_���������A�^�N�V�[��L�V���̉^�]�Ȃɂ��u���}�C�h�̂悤�ɐ_���̎ʐ^���\���Ă���B���̂Ȃ��ł���Ԃ悭���������̂��A�ۂ����̐_�l�E�K�l�[�V���������B�����A�����ɐ��̐_�l�Ȃ̂��Ƃ����B��������A���߂�Ƃ������������Ɛe�����Ȋ����ŁA���{�̕z�ܗl��单�l�����������Ɏ��Ă����B�Ղ�����c�ꂽ�傫�Ȃ��������ʍ����B �@�l�Ԃ̑̂ɏۂ̓��ٌ̈`�Ɉ����ꂽ���A�����ƕ����Č���ƁA�K�l�[�V���͊w��̐_�l�ł�����Ƃ����B�Ñ�C���h�̏������u�}�n�[�o�[���^�v���N���V���i�_���畷�����������̂��K�l�[�V���ŁA���̂��߃K�l�[�V���́A�n�슈�����̗l�X�ȏ�Q��r�����Ă����ƌ����Ă��邻�����B�u�ւ��A���C�^�[�̐_�l�ł�����̂ˁv�Ǝv���Ȃ���f���[�̖{���Ɋ��ƁA�q���Y�[��̖{�̒��\���ɂ̓K�l�[�V���̏����ȊG���������Ă���B�C���h�̏o�ŎЂ͂������ăK�l�[�V���Ɍh�ӂ�\����K���炵���B�n�슈���Ə����ɐ��͂Ȃ��Ȃ����т��Ȃ����̂�����ǁA���̓�����т��Ă����_�l������Ƃ͗��������B�����v�������́A�K�l�[�V�����ƃu���}�C�h�̂悤�ȊG�͂��������y�Y�ɔ����ė����B�ȗ��A�C���h�G�ݓX�ɍs���ƃK�l�[�V���߂�̂��y���݂ɂȂ����B  �@��ʂɂ͗]��m���Ă��Ȃ��������̐_�l��L���ɂ����̂��A����h�炳��̎��Ȍ[���{�w�������Ȃ���]�E�x���B���̖{�ɏo�ė�����ق�b���ې_���K�l�[�V���ŁA�e���r�ł͌Óc�V���������Ă����B�������Ȃ���]�E�́A���b�Ă������������A���̒��̃K�l�[�V���͂����Ƃ��Ȓj�̎q�̃C���[�W���B�ǂ���ɂ��Ă��A�l�ԓI�Ń��[�����X�ȂƂ��낪�C�ɓ����Ă���B�@�@ (2011�N6��28���j

|

�K���K�[�ŏo������K�l�[�V���@�����Wcm

�_���V���O�K�l�[�V���@�����Vcm |

�@�C���h�͕�����̍U�����������B�ό��q�ƌ���A�̒��ɊG�͂�����t�����q����y�Y�����������������������Ă���B��������Ύ����������̎ւ�����ƌ����A�]�E�����͎����̃]�E�ɏ���čs���ƌ����B���̍U�������₾�Ƃ����l�����邪�A���͂��̂܂������ȍU�߂��C�ɓ������B���荞�݂ɂ��Ⴄ����������A�����傫�ȓ��ł܂������Ɏ��̖ڂ����āu�R�����v�ƌ����B�����C���Ȃ��Ƃ͂����葊��ɂ킩�点�A���������悤�Ɏ��ɑ���S�����B

�@�f���[����������C���h�̗��ł���Ȃ��Ƃ����x���o�����Ȃ���A���@���i�V�i�x�i���X�j�ւ���Ă����B���@���i�V�̓q���h�D�[���̐��n�ƌ����A�����̏���҂��K���X���B�n���ł̓K���K�[�ƌĂ��K���W�X�썶�݂ł́A���ɔӂɒn���̐l�⏄��҂��������Ă���B�����ăK���K�[�ɂ͊ό��q���悹��M������A��ʂ��炱�̟������i�����߂���悤�ɂȂ��Ă���B�������̏M�ɏ���Ă݂����A��̒���������ɏo�Ă��炭����ƁA���̏M�ɕ�����̏��M������ė���B��ɂ��Ă���̂̓��h���N�V���ƌĂ������̎��̒�������ŁA�����̂Ŋό��q�ɂ悭����Ă���B�����Ƃ��ό��q�ɂ��Ă݂�A���̏�ł͕�����̍U�����瓦���邱�Ƃ��ł����A���Ă���{�̉ݕ����l���炷��Ɖ��i�͊i���Ȃ̂ŁA�u�K���ɔ����ĕ�����̏��M��ǂ����������v�Ƃ����C�����ɂȂ�̂�������Ȃ��B �@���̏��M�Ɋ���ė�����������R�قǂ̃��h���N�V������Ɋ|���Ă������A���̉��ɍז�\��t���Č`������������Ȑ_���̓������M�������Ă����B�u����A�K�l�[�V��������v�Ǝv�������̓����ɔ����ڂȂ���������������́A�M�̎�O�ɂ������K�l�[�V������Ɏ��ƏΊ�Ŏ��̕G�̏�ɒu�����B�l�i�͓��{�~�Ɋ��Z������\�~�����Ȃ������Ǝv���B�e����ŁA�q���̎���i�̂悤�ȏ����ȃK�l�[�V���͂��̎����炸���Ǝ��̂��ɂ���B �@���̍����\�Z���`�قǂ̖ؕЂ̐_���̓K�l�[�V���̂ق��ɂ����낢��V���[�Y������̂����A�ǂ���K���ɐF��h�����Ƃ����C���h�炵�������������o�Ă��āA�������C�ɓ����Ă���B �@ (2011�N6��28���j

|

�p���ŏo������K�l�[�V���@����10cm |

�@��Z�Z���N�Z���A���͈�l�Ńp����K��Ă����B�p���͒n���S����������Ă���̂ŁA�ό��q����l�ŊX�������R�ɕ�������֗��ȂƂ��낾�B�ߑO���Ƀm�[�g���_�����@����p�ق�����A�u���낻��J�t�F�ŋx�e���v�Ǝv���Ȃ���Z�[�k�쉈���̒ʂ������Ă���ƁA�Ȃ�ƂȂ���̍����Ɏ������������B���̈�a���ɔ������č��������ƁA�X�̃V���[�E�B���h�[�̂��傤�ǖڂ̍����Ƀs���N�F�̃K�l�[�V���������B�咆���A����������K�l�[�V���Q���A�D�����ȕ\��Ŏ��ɏ������Ă���B�u�����A�p���ɂ��K�l�[�V���͂���̂ˁv�ƁA�����v�킸�Ί�ɂȂ����B

�@������ċA�낤���A�ł��킴�킴�p���ŃK�l�[�V�������Ƃ��Ȃ����A�Ɩ��������A�Ƃ肠�����X�ɓ����Ēl�i���Ă݂邱�Ƃɂ����B�V���[�E�B���h�[�ɂ͒l�D�͈�ؖ����B�����炢�̃K�l�[�V�����\�܃��[���ȉ��Ȃ�u������o����v�Ǝv���Ĕ����ċA�낤�B �@������̃h�A����͒��������Ȃ����A�A�W�A�n�̎G�ݓX���낤�Ǝv���ăh�A���J�������̗\�z�͌����ɗ���ꂽ�B�����͏@�������@���N�w�������炵�������ȏ��X�ŁA�܂�ȋq�͏��V�̒j������B���W�ɂ͔����ɔ��E�A�w�������i�̗ǂ������Ȑa�m�������Ă���B�������A�O�̃V���[�E�B���h�[�͒�����͌����Ȃ��B�܂莄�́A�ˑR�X�ɔ�э���ł�����Ⴂ�ȃA�W�A�n�̏����ό��q�ł���A���t�����ŕ\�̃V���[�E�B���h�[�̃K�l�[�V���̒l�i���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����͂��Ȃ肠����ǖʂ��B �@�����̃��b�V���[�͂��Ԃ���Ǝ��������̂��낤���A�����ނɋC�Â��Ă���͂���������������悤�Ȃ��Ԃ�͌����Ȃ��B���ꂾ���ŋq�ւ̋C�z�肪�������āA���͐S���y���Ȃ����B�u�{���W���[���A���b�V���[�v�ƏΊ�ŋ߂Â��ƁA�ނ��ɂ����ƏΊ�ɂȂ��Ĉ��A��Ԃ��B���́A�t�����X�l�����̂��̈�u�̕\��̕ω��߂�̂��D�����B�u�\�̃V���[�E�B���h�[�ŃK�l�[�V���̒u���������̂ł����A�^�̑傫���̃K�l�[�V���͂�������ł����H�v�ƁA�Ȃ�ׂ����J�ɕ����Ă݂�ƁA�ނ́u������Ƃ��҂��������v�ƌ����ĉ��ֈ������B���炭���āA�O�̂̑傫���̈Ⴄ�K�l�[�V���������Ă���Ƃ��ꂼ��̒l�D�������Ă��ꂽ�B���̃K�l�[�V���͏\�[���B���͂����ɂ�������ƂɌ��߂��B�����A�����ǂ��ɂ��邩�킩��Ȃ��ƌ����B�����̃��b�V���[�͂��������̒I��T���Ȃ���A�u�K�l�[�V�����D���Ȃ̂��H�v�u�p���œ����Ă���̂��H�i����Ȃ甠�����ł������A�Ǝv�����̂�������Ȃ��j�v�u���s�҂Ȃ̂��H�v�u�����l���H�v�u�����A���{�l�Ȃ̂��H�v�u�p���͋C�ɓ��������H�v�u�������͌��ɍs�������������v�ȂǂƘb�������Ă���B�������Ď��Ԃ��҂��A�������������b�V���[�́A���x�͋߂��ɂ��������炵�̎��Ȃǂ��ۂ߂ċl�ߕ������n�߂��B�u��s�@�ɏ��̂Ȃ�A������l�ߕ������Ȃ��ƁB���̑��͉��₷�������ו��ɓ���Ď����čs�����ق��������v�ƌ����Ȃ���A����Ɣ��l�߂����������B���̂悤�ɋq�Ɖ�b���Ȃ���̂������Ƃ������Ԃ̗���A�Ή��͂Ă��˂������A���̂��肩���c�������A���̂ւ�ɂ�����̂ŋl�ߕ������K�������t�����X���ۂ��Ǝv���Ȃ���A���̓��b�V���[�ׂ̍��w������Ă����B �@�������ĉ䂪�Ƃɂ���ė����̂��A�ʐ^�̃n���T���ȃK�l�[�V�����B���̑�������ƁA�������̏��X�̃��b�V���[�̊炪�v�������сA���̌����ɂ͔��������ԁB �@ (2011�N7��3���j

|

��̓������̃K�l�[�V���@����24�p

���ʃ^�C�v�̃K�l�[�V���@����11�p |

�@�O�A�l�N�O�A���Z���ォ��̗F�l�ƈ�̓�����������Ă����B�������ɍs�����̂��A�����t���̎����������̂��o���Ă��Ȃ����A���������ʂ������Z�͈�̓��������ɂ������̂ŁA��̓������͂Ȃ�ƂȂ��������������Ȃ̂��B

�@�����̂悤�Ɉ�̓��r�ɉ˂��鋴��n��A������グ����X�̕����������肵�Ȃ����l�Œr�̎�����Ԃ�Ԃ�����Ă���ƁA���ʂ��Ă���A�W�A�����ɏo������B�n�ʂɍL�����z�̏�ɖؒ��̂��ʂ𐔏\���ׂ������̏o�X���������A���͂����ɁA���̒��ɃK�l�[�V���̖ʂ��������B�����̓C���h�l�ł͂Ȃ��ăt�B���s���n�̏����ŁA���ʂ��J���[�_�Ƃ��n�k�}�[���Ƃ�������͂������̂����������B�K�l�[�V���͕Е��̉傪�܂�Ă���̂����A������Ɏ�����ۂ̖ʂ́A�傪�܂�Ă���悤�ɂ͌����Ȃ������B����ł��A�u����̓K�l�[�V���v�Ǝv���A�����̏������h�ӂ������Ėʂ������l�q���C�ɓ������̂ŁA�����ɔ������ƂɌ��߂��B���̃K�l�[�V���D����m��Ȃ��F�l�́A�����̔������ɂ�����Ƌ������\����������B �@���̖ʂ́A�����̖{�I�̈�p�ɒu����Ă���B�NJ|���̖ʂȂ̂����|���Ă҂����肭��ꏊ��������ꂸ�A�̎�G����D���Ȃ̂ŁA�Ƃ��ǂ����G���m���߂�悤�ɖʂłĂق�����ẮA�܂��{���̒��ɖ߂��Ă���B�K�l�[�V���͖{�̐_�l�Ƃ��Ă��e���܂�Ă���̂�����A�{�̖T�͂悢�u���ꏊ���Ǝv���Ȃ���B���̖ʂ���Ɏ��ƁA�����̏����̊�ƗF�l�̊���v���o���B���̂�������Ƃ������Ƃ́A����ɂ܂��l��������Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ��B (2011�N8��15���j

|

�f�H���͗߂�̂��������� |

�@��Z���N�Z���ɍs��ꂽ���K�����̒f�H�u���ɎQ�����܂����B���̍u������͎̂O��ڂł����A����̖ړI�͑��g�ł����B��N���O�ɍL�������Ђ����߁A�ƂŃR�s�[���C�^�[�̎d�����������ɂȂ��ď������̏d�������Ă��܂����B����ɗւ��������̂��A�O���\����̓����{�k�Ђł����B�ˑR�����̎��̖ڑO�ɂ����Ռ����炩�A�̂̊�@�h�q�{�\���炩�A�Â������ق����Ă��傤���Ȃ��Ȃ����̂ł��B���͂����Ɖ��h�����̂��D���ŁA�Â����ւ̎w�����͂��܂�Ȃ��̂ɕs�v�c�ȋC�����܂����B�s�v�c�Ɏv���Ȃ�����H�ׂĂ���Α̏d�͑����A�u���̂ւ�Ń��Z�b�g���Ȃ��Ƃ܂����v�Ɗ�@����������̂ł��B

�@�O�ɂ�����Ƃ��������܂������A������l�Ԃ̑̂̎d�g�݂̐��������������܂����B�O���̐�������A��������̏����̂��߂ɖ�̐H���i�̘Z���̖�ؐH�ɂ��邾���ő̏d��1kg����܂����B�C�������������߂邾���ł��A�͔̂�������̂ł��B �@�����������Ԃ͗����H�B���̊Ԃ͑̂��ƂĂ����邭�A���ɂɔY�܂���܂����B�����l��������̂œ��ɂ��o��悤�ł����A���̓��ɂ͋�����90���̃��K�����Ƃ��������������܂��B���̏��肪�悭�Ȃ�Ƒ̒����悭�Ȃ邱�Ƃ������̑̂Ŏ����ł���ƁA�̂̕s��������ŃR���g���[���ł���Ƃ������M���N���܂��B �@���̓���Ԃ͐��ƍy�f�W���[�X���������݁A�Ō`���͐ۂ�܂���B���̓���Ԃ͓�����������ۂɂȂ邹���������Ⴆ��̂ŁA�u���͂��炵���v�Ƃ������G�������킦�܂��B����́A�n�k�ȍ~�̈Â��C�����@���鑫�����肪�ق����Ǝv���Ă����̂ŁA���̖��G�����y���݂ɂ��Ă����̂ł����A�u���̒��ɕ|�����̂͂Ȃ��v�Ǝv����قǂɂ͍��g���܂���ł����B����͂�����Ǝc�O�ł����B �@���̌�͂܂�����Ԃ̗����H�B���̐H���ɂ͔����������A���X�`������������������ł��̂��������Ɋ��܂��A����������ɓ��ꂽ�����ŗN���o�����t�̗ʂɋ����A�O���قǐH�ׂ������ň݂Ɍ��t���W�����ē����ځ[���Ƃ���̂�������ȂǁA�l�Ԃ̑̂̎d�g�݂������ł��邨�����낳������܂��B �@����̍u���̎Q���҂͖�l�\�l�B��̈����Ȃ�l�������̂ŁA��܂��������t���̂ɋy�ڂ��悢�e���������܂����B����A�u�ق�̓�������H�ׂȂ��v���Ƃɑ��āA�傫�ȋ��۔����������F�l�m�l�����āA�v�����݂��������A�����̂��Ƃ𗝉����Ă��炤��ς��������܂����B �@�Ƃ������A�ǂ���Ƃ��Ă�����Ƃ͈Ⴄ�������낢�̌��������̂ŁA����������Ŕj���邳�܂��܂Ȃ��Ƃ�����Ă��������Ǝv���܂��B (2011�N8��17���j

|

|

|

�@�ǂ�����ؗ����Ƃ����̂́A���i�����Ƃ����F�W�^���A���Ƃ��A����s��Ƃ����Ȃ��Ɍ��т��Ă���悤�ŁA�D���ɂȂ�܂���ł����B�{���͂������������S�Ƃ͖����Ȃ̂ł��傤���A���ۂɏo��������l�̃��F�W�^���A���ɂ����������̂��������̂��A���̒��ł͈����C���[�W�Ƃ��ďĂ��t���Ă��܂����悤�ł��B�������A��ؗ����ɍ߂͂Ȃ��A���������Ό��������Ă͂����Ȃ��Ǝv���A������Ɩ�ؗ����ɒ��킵�Ă݂܂����B

�@���������͑O��R�����ɏ��������K�̒f�H�u���ł��B���ʂ̐H���ɖ߂��ߒ��ŁA��T�Ԃ͂������ɉ̒ʂ�����ؗ�����H�ׂ�悤�Ɍ����Ă��܂����B�ŏ��̓j���W����W���K�C����䥂łĉ���t�����肵�ĐH�ׂĂ��܂������A����ɖ��̃o���G�[�V�������~�����Ȃ�܂����B�����ł��낢�뎎���Č��܂������A���⋛�����킹���Ƃ��ɔ�ׂāA���̐[�݂��Ȃ��A�P���Ȗ��̗����ɂ����Ȃ�܂���B�ǂ�����Ė��ɐ[�݂�t����̂��낤�Ǝv���A�}���قŖ�ؗ����̖{�𐔍���ă��V�s�����Ă݂܂����B����ƁA�ɂ�ɂ��A�˂��A�����A�~���E�K�A�Z�����Ȃǂ̍�����A�L�N���Q�A�花���卪�A�Ђ����A���ނȂǂ̊����A���������⍩�z�̂����A���z���A�䂸�Ӟ��A���育�܁A���݂Ȃǂ̒���������g����Ă��܂��B�u�������A�̑c�ꂪ����Ă����������v���o�������̂��v�Ǝv�������A���a���A�����R���c�q�A�t��Ƃ��܂��u�ߕ��Ȃǂ����܂������A�ӊO�Ǝ肪������܂��B���̌�A������̃��^�g�D�C���A�W���K�C���̃T���T�A�Ђ悱���̃y�[�X�g�A�����̃r�\���[�Y�ȂǁA�e�������Ƀo���G�[�V�������L�����Ƃ���œ�T�Ԃ��I�����܂����B �@����Ȃ�ɂ�����������悤�ɂȂ��Ă�����Ǝ��M���t���܂����B�������i���炢�͖�����̗����ɂ��Ă������Ǝv���܂����A���܂蕂�����ꂵ�Ȃ��Ă��ǂ̐H�������ێ��������Ǝv���Ă��܂��B���������Ă݂ċC�Â����̂ł����A���ɂ́u��������v�������Ȃ��Ƃ�����]������̂ł��ˁB���������l�Ԃ炵���~�]���Ƃ�����A���̗~�]�͒Nj��������Ǝv���܂��i�j�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (2011�N8��22���j

|

�p�����̂Ƃ��Ɏg���̂� ���ƎO�O������������ʂ��� |

�@�v�ƕ�炵�n�߂��͎̂�����\�̎��B�ŏ��̂����͓�l�ŗ��������Ă������A���̓G�v�������������Ƃ��Ȃ��B�Ȃ����ƍl�������Ƃ����܂�Ȃ��̂����A�q���̍��ɑc��������Ă��āA���l�ƐH�ׂ�l�̖������S�����������̂��Ǝv���B�c���ꂪ�ǂ̃^�C�~���O�ŃG�v������E���ŐH��ɍ������̂������܂�悭�o���Ă��Ȃ����A���̓G�v�����𒅂č��l��C�̎��Ԃ͎��������Ȃ��ƍl�����悤���B�������G�v�����𒅂Ȃ��Ă��A����Ă���Ԃ́u���l�v�ɂȂ�킯�����A�����̐��������������͂Ȃ������̂��낤�B���q�����܂��O�̕v�Ǝ��̗[�H�̓r�[���Ƃ܂݂̃I���p���[�h�������̂ŁA����Ă͂܂݁A����Ă͂܂݂ƁA�������J��Ԃ����ɃG�v�����𒅂���E������͖ʓ|�A�Ƃ������R���������悤�Ɏv���B

�@���q�����w�Z�ɍs���悤�ɂȂ�A�ƒ�Ȃ̎��ƂŃG�v�������K�v�Ƃ������ƂɂȂ������ɁA�u�䂪�Ƃɂ̓G�v�������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ����߂ĔF�������B���̎��ɓK���Ȃ��̂�1�������A���̌�PTA��q����̎�`��������K�v�������āA���������p�̂����B�����A�q������������ɂ�ĊO�ŃG�v����������Ƃ�����ʂ��Ȃ��Ȃ�A�����\�N�ȏ�G�v������g�ɂ��Ă��Ȃ��B �@����Ȃ̂ɂȂ��G�v�����̂��Ƃ��������Ǝv�������Ƃ����ƁA���R�͓����B��͍ŋ߃p���Ă����n�߂����ƁB�u�ߕ��Ȃǂ̗����̉����T�V���c��������������A�育�˃p���̕��̉���̓Y�{���̍����̕ӂ�ɕt���̂ŁA���ւ��Ɛ��ʓ|�Ȃ̂��B�����ŁA�u���܂ɂ̓G�v�����𒅂��悤���v�Ǝv���ĉƒ��T�������݂���Ȃ������B����ŃG�v�����������ĔF�������Ƃ����킯���B����ɗ���Ƃ����������Ăʂ������o�ė����̂ŁA��������Ɋ����ăp���������Ă���B���̑�ւ��i�́A�����ƃG�v�����������Ă������炵���Ǝv���ċC�ɓ����Ă���B �@�������2011�N9��7���̒����V���̋L���B�u����Ҏ{�݂ł́A�H�����ɕ�������Ȃ��悤�ɑO�|���̂悤�ȃG�v���������ĐH��������Ƃ��낪�������A�w�X�̑�����������x�ƍl���ăG�v�����O���������������j�[�N�Ȏ{�݂�����v�Ƃ������e�ɜ��R�Ƃ����B���j�[�N�Ƃ������Ƃ́A���������{�݂ɓ�������H���̂��тɃG�v����������������\���������킯�ŁA�u����͑�ρB�ł���ΐ��U�G�v���������邱�ƂȂ��߂�����悤�ɁA���̂����ɃG�v����������錾���Ă������v�Ǝv�����̂��B �@�������Ȃ��悤�Ɍ����Ă������A����Ҏ{�݂���ґS�̂���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ǂ�ȑg�D���l���A�����Ȃ��̂�����Εs�����Ȃ��̂�����̂����̒��Ƃ������̂��B�G�v���������āA���Ă���̂��������A�����炵���Ƃ����l�����邾�낤�B�����A���͌����B���U�g�ɂ����ɐ��������Ǝv���A���̋C����������̐l�Ԃɑ��d���Ăق����Ǝv���Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (2011�N9��13���j

|