ランではなくユリ科だそうです。 左に伸びているのが子株 |

オリヅルランと聞いて、どんな植物を思い浮かべるだろうか。鶴に似た清楚な白い蘭の花を思い浮かべた人は、実物を見たらがっかりするかもしれない。だが私は、名前を知る前にこの植物を見ていたので、ぴったりのネーミングだと思った。

オリヅルランを部屋の中で育てていたのは私の祖母で、これは縦に白い斑の入った幅2センチほどの細長い葉の観葉植物だ。根から叢がって出る長い葉が鉢の外に垂れ下がる姿がなかなきれいなのだが、日焼けなのか水が足りないのか、刃先3、4センチがすぐに黄色くなってしまう。そうなると見栄えが悪いので、祖母は黄色くなった葉先をはさみで切っていた。そして、いつの間にかそれは私の仕事になった。たぶん小学校3年生くらいの頃だと思うが、どうしてそうなったかは覚えていない。葉先を切っておこずかいをもらうことになったのか、お菓子が出たのか、単に祖母を喜ばせたいと思ったのだろうか、ただ、毎日熱心に切っていたことを思い出す。 この観葉植物は、ふだんは細長い葉を増やすだけなのだが、ときどき長いつるを伸ばしてその先に小さな葉の塊を作る。初めて祖母に名前を聞いたとたんに、この葉の塊がほんとうに折り鶴そっくりに見えて、名付けの力に驚いた記憶がある。一度名前を覚えてしまうと、葉の塊がみな折り鶴に見えるのも不思議だった。 このつるの先の葉は子株で、祖母はつるが繋がったままの子株を土の上に置いて、少し根が出たところでつるを切って株を殖やしていた。子どもの私はこうしてどんどん鉢が増えるのを見て「すごいね!」と喜んでいたが、今思うと、あれが植物の生命力のすごさを感じた原点かもしれない。そして、世話をしていた祖母は、私を喜ぶのを励みにして新しい株を育てていたようにも思う。「自分の好きなことに共感してくれる観客」というのは大切な存在だから、祖母にとって私がそういう存在だったとしたらうれしいことだ。 (2012年4月2日)

|

植え替えた直後のカポック

1ヶ月後、背は伸びないけれど葉が増えました |

1月に新居に引っ越しました。前のマンションの半分以下のスペースにいろいろと物を詰め込んだので狭苦しい印象だったのですが、低めに設置したテレビの横に小さな観葉植物を一つ置いただけで、部屋がぱっと明るくなってちょっと驚きました。緑のパワーはすばらしい。その後、訪ねて来てくれた友人がきれいな花束をプレゼントしてくれて、その花を部屋に飾ったら、またまた部屋が明るくなりました。花のパワーもすごいと再認識しました。貧乏生活だとなかなか花を買うゆとりがないのですが、気持ちよく生きるためには、食べ物よりも大切なものかもしれません。

新居で最初に買ったこの観葉植物は、実は100円ショップで半額になっていたミニ観葉のカポックです。売れ残って元気がなくなっていたので、ちょっと情が移って買って来ました。高さ6センチの小さな鉢に植わっていたのを高さ10センチのテラコッタの鉢に植え替えたら、だいぶ見栄えが良くなりました。私はあまり観葉植物を育てたことはありませんが、祖母がオリヅルランやアナナスを育てていたのを手伝っていたし、息子が小さいときに買った小鉢のパキラも20年間育ち続けて大鉢になりました。だからきっと、このカポックもすくすくと育つのではないかと思っています。 10年後の自分がどこで何をしているか、この年齢になってもはっきりとしたイメージが持てませんが、10年後にこのカポックがどのくらい大きくなっているかはイメージできる気がします。この植物の生長をそばで見ることが、ふわふわした私の足を地面につける力になるかもしれません。葉っぱの増えたカポックの鉢が部屋をどーんと明るくして、私はそれをにこにこと眺めている、という情景を夢想しています。 (2012年4月4日)

|

煎茶掬いの背面。 ヘタの木彫りがわかるように 外で撮影しました。

先端が欠けているのが残念ですが 木目にそってゆるやかにへこんでいて 心地よい手触りです。 |

今年の1月に引っ越しをした。それを機に思い切ってたくさんの物を捨て、好きな物だけを周りに置いておくことにした。そうして新居を見回して見ると、私がそばに置いておきたいと思う物には、家族の思い出があったり、友人の愛情が感じられたりと、様々な物語があることに思い至った。

物は物なので、それ自体に何かがあるわけではない。だが、それをちらっと見たり手に取ったりすると、使っていた家族や贈ってくれた人の顔を思い出してほっとした気持ちになる。自分が愛された記憶が甦って、これからも毎日気分よく生きていこうというエネルギーが湧いてくる気がする。 若い頃にこんなふうに考えなかったのは、経験も少なく、持っている物語も少なかったからだろう。失うものもなかったからかもしれない。年を重ねた今は、私にとって大切な物とその背景にある物語を誰かに伝えておきたいという気持ちになっている。そこで、これから少しずつ、そんな物たちとそこから喚起される物語について書いていこうと思う。 一つ目はナス形の煎茶掬い。これは同居していた父方の祖母が愛用していたもので、おばあちゃん子だった私は祖母がこれで茶葉を掬って急須に入れ、ゆっくりとお茶を淹れるのを見るのが好きだった。祖母は私が二十代の時に亡くなってしまったが、この木の表面を撫でるとつるっとした祖母の手の甲の感触と柔らかな笑顔が浮かんでくる。私自身はめったにお茶を淹れないのだが、これは祖母が遺してくれたお守りのような気がして、ずっと食器棚の目に着くところに置いてある。 (2012年8月12日) |

|

我が家の玄関ドアを開けると、最初に目に着く位置に置いてあるのが、写真の陶器像だ。囲碁が好きだった父が家に飾っていたもので、父が亡くなった後は私がもらって自宅の居間に飾っていた。ここに引っ越してきてからは、ずっと玄関に置いてある。たまに訪ねて来る姪っ子も、それを見ると「あ、おじいちゃんの家にあったやつだ」と思うようで、一瞬表情が変わる。そんな様子を見ると、同じ物語を共有できることをうれしく思う。

私はこの像を、囲碁をする仙人たちだと勝手に解釈していた。それは、父が教えてくれた爛柯(らんか)という故事からの連想だった。爛は腐る、柯は斧の柄のことで、「山で仙人が打つ碁を見ていた木こりが、ふと気づくと斧の柄が腐っていた。急いで里に帰ると、当時の人は誰も生きていなかった」という話から、囲碁の別名、または遊びに夢中になって時の経つのを忘れることを爛柯と言うそうだ。私はこの像を見るたびに爛柯という言葉を連想し、父が悠然と碁を打つ姿も思い出す。 しかし、この二人は本当に仙人なのだろうか。仙人ならば、横で眺める木こりか、せめて象徴的に腐った斧がそばにあってもいいのではないか。そう思ってインターネットで検索してみると、これは中国広東省佛山市の石湾陶器で、「野にて向かい合って囲碁を打つ老人たち」というタイトルが付いていた。だが、私は最初の思い込みのまま、この老人たちを仙人だと思うことにした。白髪で、時には白いあごひげを伸ばすこともあった父は、左側の人物に似ているような気もする。父は仙人のような暮らしにあこがれていたふしもあるので、私が勝手に父を仙人になぞらえたことを知ったら、にやっとするかもしれない。 (2012年8月12日) |

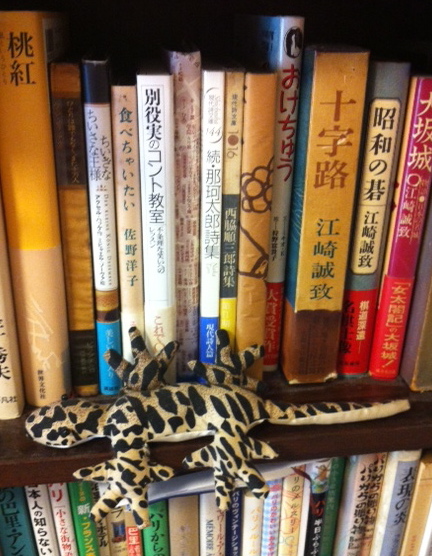

テレビの前のトカゲ

ダイアナの木彫りのトカゲはベランダに

布製のトカゲの中身は砂のよう

本箱を守っています |

1992年4月、オーストラリアのメルボルンに家族旅行に行った。夫と私、当時8歳の息子と夫の母の4人で、キッチン付のホテルに1週間滞在した。東京で知り合ったオーストラリア人夫妻イアンとリビーの家を訪ねるのが一番の目的だったが、その他にも動物園に行ったり、オーストラリアンフットボールを見に行ったりと、家族旅行を楽しんだ。その時の思い出にと買って来たのが、写真のトカゲだ。これは私がオーストラリアの先住民であるアボリジニー・アートのギャラリーに行ったときに見つけた物で、一目でその姿に惚れて手に入れた。長さ35センチ、一番太いところの幅が8センチという木彫りの本体には青海波のような模様が彫られ、ぎょろりとした目が愛らしい。手触りが心地よいので、時々撫でている。ふだんはテレビの前においてあるが、その鼻先は、時々はツボ押し棒の代わりとなって私の首筋をほぐしてくれる。

イアンとリビーとは、東京で出会った。夫がジャズライブハウスに行ったときに、来日2日目というアルトサックスミュージシャンと横でにこにこ笑っている魅力的な女性に出会い、「よかったら、明日家に遊びに来ないか?」と誘ったら訪ねてきてくれたのだ。外国人を家に招くのは初めて、ほんとうに来るかどうかも半信半疑で待っていたが、2人はちゃんと我が家に現れた。向こうは向こうで、やってきたばかりの東京で突然知らない男に家に招かれ、本当に行っていいのか迷いながらもおもしろそうだからやってきたという。奇妙な出会いだったが、話し始めてすぐに私たち4人は意気投合した。年齢も近く、ジャズ好きの夫が尊敬するミュージシャンと英語教師というカップルで、おもしろいから来るという好奇心の持ち主であり、共通の価値観を持っているのが感じとれた。私たちはあっというまに友人になり、それから2年近く、月に2回くらい2人を家に呼んでは飲んで食べてしゃべりまくるという交流を続けた。声をかけた夫の眼力は、私たち家族を幸せにした。そんな2人がオーストラリアに帰ってしまったので、思い切って2人を訪ねる家族旅行を計画したのだ。旅行はとても楽しかったので、家でこのトカゲを見るたびに旅先での様々な情景が目に浮かぶ。 私たちの旅行の話を聞き、家に飾られたトカゲを見て、友人のダイアナがプレゼントしてくれたのが少し小さい木彫りのトカゲと布製のトカゲだ。ダイアナはイアンとリビーの友人で、時々2人と一緒に我が家にやってきていた。2人が帰ってからも東京に残って英語教師をやっていたので、私たちはダイアナを家に招いていた。ダイアナはオーストラリアに一時帰国するたびに、息子を喜ばせようとこうしたお土産を持ってきてくれた。彼女も帰国してしまったので、今は手紙のやりとりしかできないが、これらを眺めていると私たち家族と彼らが共に過ごした時間を思い出して幸せな気持ちになる。 (2012年8月19日) |

|

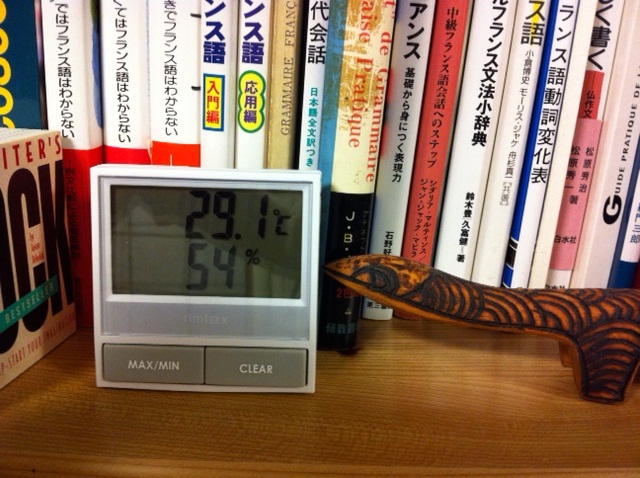

つい最近、温度計と湿度計がセットになったものを買った。文字盤が円形で針のあるものがほしかったのだが、店にあるのはデジタルのものばかり。やっと見つけた木製のものは4倍近い価格だったので、結局デジタルの温湿度計を家に置くことにした。デジタルの数字は大きくて見やすく、不都合はない。だが、それを見ながら、やはり針のあるものにすればよかったかなという後悔がよぎる。

私は小さい頃から想像好きの子どもだったが、その想像力は文章や言葉から喚起されて広がるもので、空間とか図形とかを想像するのは苦手だった。算数はルールを覚えてそれを使えば答えが出るので、苦手ではなかったが好きではなかった。そんな私の空間概念を育ててくれたのは、時計の文字盤だ。2分の1、4分の1、6分の1、12分の1の概念や、30度、60度、90度という角度の概念は、子どもの頃に毎日何度も見ていた時計の文字盤のおかげで得たものだ。ヨガをやっていると「足先を時計の2時の方向へ」などという指示が出ることがあるが、こうした方角も時計の文字盤を思い浮かべると鮮やかにイメージできる。 デジタルの腕時計が流行りだしたのは、いつ頃だろう。まだ息子が小さかったから1980年代後半だろうか。物珍しさもあり、ハイテクなイメージもあって、それはそれでいいと思ったのだが、「円や角度の概念を子どもの中に育てるには丸い時計の文字盤が必要」と思った覚えがある。私が心配しなくても、子どもたちは学校で時計の読み方を教わるだろうし、街でも丸い時計を見る機会はあるだろうが、デジタル社会が進んで、日常生活で見る時計がデジタル一辺倒にならないことを願っている。 そして、私が心配しなくてはならないのは自分のことだ。「自分の脳みそを刺激するためには、数字が出るものよりも針を読むもののほうがよかったかな」という思いが、数字を見るたびに頭に浮かぶ。今後の脳みそ活性化のためには、この温湿度計で居心地を整えた部屋で算数パズルでも解くといいのかもしれない。 (2012年9月16日) |

|

最近は小銭を使う機会が極端に減った。駅の改札はスイカで通り抜け、スーパーでの買い物にはカードを使う。少し前は、大きな買い物はカードで、日常の買い物は現金で払っていたが、引っ越しをして近くのスーパーで「これで買い物をすると常時1%引き」というカードを作ってからは野菜を買ってもカードで支払うようになった。売る方も、現金のやりとりがないほうがラクでいいのだろう。

そんな生活を半年近く続けて、たまに近所の個人商店で買い物をすると、小銭を出すことに新鮮さを感じる。コインを指でつまむ感覚、お財布の中の小銭をもたもたせずにレジの皿に載せる感覚、お札を出しておつりを暗算しながら待つ感覚を再発見し、少し前はこれを自然にやっていたと思う。そして、ちょっと考える。こんなふうに指先や頭を使っていた習慣を失うと、脳細胞が退化してしまうのではないだろうか。 それからは、意識して時々はコインを使うようにしている。個人商店で買い物をすれば店の人と話をするし、お札と小銭を組み合わせて財布のコインを減らす工夫もする。切符を券売機で買えば目的地までかかる金額もきちんと把握する。私は便利が好きなので、カードはカードでいいと思うが、こんなふうにコインを使う感覚も残しておきたい。 だが、お財布ケータイやスイカが当たり前の世代から見たら、これもノスタルジーに過ぎないのかもしれない。スーパーやコンビニ、自動販売機やコインロッカーの支払をカードやケータイでさっさとこなし、様々な入場券もケータイ画面を見せるような暮らしは、それはそれでスマートだ。小銭にわずらわされないぶん、別の知恵がついていることだろう。 と、ここまで書いてある出来事を思い出した。数年前、旅行先のパリの郵便局に絵はがきの切手を買いに行ったときのことだ。中は人でいっぱいで、局員が「局内のコンピューターシステムがダウンしたので郵便しか受け付けられない、お金をおろしたり切手を買ったりは別の郵便局でやってくれ」と皆に説明していた。私が言わなくても、「お金をおろせないのはわかるが、切手を売れないのは解せない。引き出しの中の切手を売って、金額をメモしておけばいいじゃないか」と詰め寄る人がいたが、局員は「できない」の一点張りだった。コンピューターに打ち込まずに売ってはいけないという規則があったのかもしれないが、このことを思い出してシステムに頼りすぎると壊れたときに困り果てると思った。カードを使って金額などの間違いがあった場合、気づきにくいので警戒心も必要だ。海外旅行などでコインを使う時の対応力も落ちるかもしれない。そう考えると、大人になって便利を享受するにしても、子どもの頃には小銭に親しんだほうがいいと思う。 結局、便利と感じるにはそうなる前を知っていることが必要なのだ。すると、コインレス世代が次に便利と感じる支払法はどんなものなのだろう。彼らの新しい工夫は楽しみだが、私の世代の役割は自分が感じた「不便」のよい面と悪い面を次代に伝えていくことだと思う。 (2012年10月8日) |

|

9月22日から3泊の沖縄旅行をしてきました。今話題のLCC(格安航空会社)ジェットスターを使って、成田・那覇往復の旅です。成田まで行くのがちょっと大変ですが、チケット代が2万円をすこし越えるくらいというのは魅力的です。海外旅行に行くときは新宿から成田エクスプレスを使っていましたが、今回はなるべく経費を抑えるために日本橋から都営浅草線アクセス特急というのを使いました。これだと日本橋成田空港間の運賃は1130円でした。出発は14時55分。搭乗手続きは30分前で締め切りなので、時間に余裕がない人にはちょっとつらいかも。搭乗する飛行機までバスで行くため、時間の余裕が必要なようです。席も通常より狭いと聞いていたので、私は追加料金を払って最前列に座り快適でした。 9月22日から3泊の沖縄旅行をしてきました。今話題のLCC(格安航空会社)ジェットスターを使って、成田・那覇往復の旅です。成田まで行くのがちょっと大変ですが、チケット代が2万円をすこし越えるくらいというのは魅力的です。海外旅行に行くときは新宿から成田エクスプレスを使っていましたが、今回はなるべく経費を抑えるために日本橋から都営浅草線アクセス特急というのを使いました。これだと日本橋成田空港間の運賃は1130円でした。出発は14時55分。搭乗手続きは30分前で締め切りなので、時間に余裕がない人にはちょっとつらいかも。搭乗する飛行機までバスで行くため、時間の余裕が必要なようです。席も通常より狭いと聞いていたので、私は追加料金を払って最前列に座り快適でした。

飛行機に乗って楽しいのは、飛び立って雲の上に行くのが実感できること。この日も機体がふわっと浮いて地面が遠ざかり、次に地図のような地形が眼下に広がり、それも見えなくなると青空の下にもこもこと白い雲が広がりました。「ああ、空を飛んでいる、文明の利器はすごい、青空も雲もきれい」と感嘆するこの時間が好きです。  沖縄に着いたのは午後6時。マンションに泊めてくれる友人が、空港まで迎えに来てくれました。今夜の予定はライトアップした首里城見物と沖縄料理です。首里城はもう見学時間は終わっていましたが、外からのライトアップがなかなかきれい。那覇の街が一望できるというテラスに案内してもらい、夜景も見てきました。首里城の後はガイドブックにもよく載っている沖縄料理の老舗「うりずん」へ。奥のカウンター席に座り、泡盛で乾杯。田芋をすりつぶして揚げたという名物料理のどぅる天や豆腐ちゃんぷる、お刺身などをおいしくいただきました。旅先で、地元の料理と地元のお酒を味わいながら友人と話すとのんびりします。旅に出てよかったと思う時間です。 沖縄に着いたのは午後6時。マンションに泊めてくれる友人が、空港まで迎えに来てくれました。今夜の予定はライトアップした首里城見物と沖縄料理です。首里城はもう見学時間は終わっていましたが、外からのライトアップがなかなかきれい。那覇の街が一望できるというテラスに案内してもらい、夜景も見てきました。首里城の後はガイドブックにもよく載っている沖縄料理の老舗「うりずん」へ。奥のカウンター席に座り、泡盛で乾杯。田芋をすりつぶして揚げたという名物料理のどぅる天や豆腐ちゃんぷる、お刺身などをおいしくいただきました。旅先で、地元の料理と地元のお酒を味わいながら友人と話すとのんびりします。旅に出てよかったと思う時間です。

(2012年10月12日) |

水族館の前に広がるエメラルドビーチ

マンタの優雅な泳ぎ

海の碧と空の青に目を奪われます |

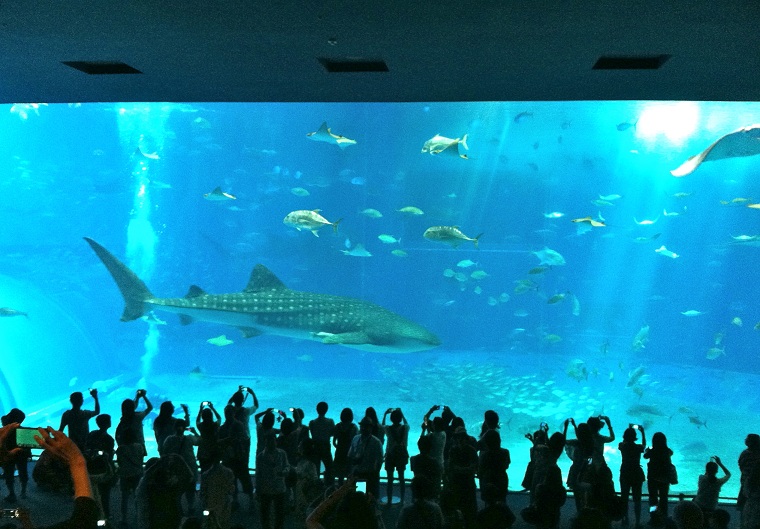

大水槽「黒潮の海」には巨大なジンベエザメが

2日目(9月23日)の目的地は「美ら海水族館」です。那覇からどのくらい時間がかかるかも知らずに友人にリクエストしたのですが、車で2時間半くらいかかるとのこと。友人が観光タクシーを頼んでくれました。けっこう遠いのですが、ドライブは快適。途中からは海沿いを走り、日の光に輝く美しい海を眺めることができました。珊瑚礁の海なので、日が当たると海の色が明るく輝くのだそうです。ようやく水族館に着いて驚いたのは、目の前の独特の海の色。エメラルドビーチという名で、明るい青がひときわきれいでした。でも、これは後のお楽しみにして、水族館の中へ。 期待して訪れた館内は、ぎらぎらと太陽が輝く外とは別世界。ジンベエザメやマンタが泳ぐ巨大水槽やクラゲのいる水槽、色とりどりの熱帯魚のいる水槽などを見ていきましたが、魚が泳ぐ姿というのはほんとうに優雅です。人間には優雅に歩く人とぎくしゃく歩く人がいるのだから、魚にも個体差があるはずと思って観察したのですが、たくさんいる魚たちは皆ゆったりとのびやかに泳いでいました。体をくねらす様子を眺めていると、魚の動きが伝染して自分も優雅に歩けるような気になります。 水族館の水槽は真上からも見学できます。エレベーターで上がって見てみましたが、これは下から見るほど美しくなくてちょっと舞台裏を見てしまった気がしました。でも、この上からの光があるからこそ、水槽に光が射し込んでとてもきれいなのです。 水族館を見た後は、白砂のビーチとエメラルド色の海を眺めながら移動。外にあるオキちゃん劇場でイルカたちのショーを見学しました。小さな子どもたちが多く、イルカたちが芸をするたびに無邪気な歓声が上がります。両親や祖父母などと一緒に旅行に来てはしゃいでいる子どもを見るのはいいものです。水族館に満足したので、ここからは海を眺めに行きます。 (2012年10月17日) |

小さな花が至る所に咲いていました

高台のカフェから見た海 遠くにみえるのが古宇利大橋

ブラ子と一緒にカフェのテラス |

古宇利島の見晴台から見た風景  美ら海水族館の後は、ガイドブックを見て行ってみたいと思っていた古宇利島(こうりじま)のカフェをめざします。その前に、沖縄名物のソーキそばで昼食。沖縄そばの中でも有名だという「きしもと食堂」に連れて行ってもらいました。鰹だしが効いたつゆがおいしくて、独特の味わいでした。その後、タクシーの窓から今帰仁城跡(なきじんじょうせき)をさっと見て古宇利島へ。

美ら海水族館の後は、ガイドブックを見て行ってみたいと思っていた古宇利島(こうりじま)のカフェをめざします。その前に、沖縄名物のソーキそばで昼食。沖縄そばの中でも有名だという「きしもと食堂」に連れて行ってもらいました。鰹だしが効いたつゆがおいしくて、独特の味わいでした。その後、タクシーの窓から今帰仁城跡(なきじんじょうせき)をさっと見て古宇利島へ。

ガイドブックによると、本部半島の北側に浮かぶ小さな離島、屋我地島(やがじしま)と古宇利島に橋が架かって車で行けるようになったそうです。その古宇利大橋から見る海の写真を見て海の色の美しさに魅せられたのですが、実際のドライブでも期待を裏切らない風景でした。青から緑に変わる色のグラデーションはため息が出る美しさです。

海を見ながらだと倍おいしいアイスクレープとカフェ 長い橋を海の色を堪能しながら渡り、「高台からこの海を見渡せるカフェに行きたい」と運転手さんにお願いすると、「その前にちょっと穴場を紹介します」と言われ、古宇利島で一番高い所にある見晴台に案内してくれました。ここは海が270度くらい見渡せ、左右の海の色が違っていてすばらし眺望でした。その後、カフェで休憩。海を眺めながらのんびりすると、バカンス気分が盛り上がります。ここで日の入りを眺めたらステキだろうと思いましたが、那覇まで帰らなくてはいけないので、明るいうちに引き上げることにしました。 (2012年12月05日) |

ホテル内の温室

羽を休めた蝶とブラ子

羽を広げたオオゴマダラ蝶 |

波上宮  泊めてもらっている友人のマンションはモノレールの駅近くの便利な場所。そこで、海が見たいという私の希望に応えて、ご近所で海が見えるハンバーガーショップで昼食を取ることにしました。ぶらぶら歩いていったらステキなホテルがあったので中を見学。2階にオオゴマダラ蝶を育てている温室があり、初めてこの大きな蝶を見ました。サイズは大きめのアゲハチョウくらいですが、モノトーンなので軽やかで品があります。ここでは蝶とブライス人形をモデルに撮影会を開催しました。

泊めてもらっている友人のマンションはモノレールの駅近くの便利な場所。そこで、海が見たいという私の希望に応えて、ご近所で海が見えるハンバーガーショップで昼食を取ることにしました。ぶらぶら歩いていったらステキなホテルがあったので中を見学。2階にオオゴマダラ蝶を育てている温室があり、初めてこの大きな蝶を見ました。サイズは大きめのアゲハチョウくらいですが、モノトーンなので軽やかで品があります。ここでは蝶とブライス人形をモデルに撮影会を開催しました。

このホテルに海の見えるカフェがないかと期待したのですが、はずれ。そこで最初にめざした店で昼食を取りました。しかし、ここはあまり景色がよくないので、午後は少し遠出をすることに決めました。その前に、沖縄の人たちが初詣をするという波上宮(なみのうえぐう)を見学。ここは少し高台にあり、ふうふうと急な坂を登ると着くのが神社らしい感じです。すぐそばにある海水浴場「波の上ビーチ」も地元の人たちのビーチという雰囲気でいた。ここから通りに出てタクシーを拾い、午後は斎場御獄(せーふぁうたぎ)を訪ねます。 こじんまりとした波の上ビーチ  (2012年12月19日) |

大庫理の拝所

三角の奥に拝所がある

木や草の緑が美しい |

参道入り口は上り坂  タクシーに乗って40分ほどでついた斎場御獄(せーふぁうたぎ)は、琉球王朝の聖地だった場所だそうで、どんなところか楽しみでした。坂になった細い参道をちょっと入っただけで、道の両側の緑の深さ、美しさに圧倒されました。雨上がりで滑りやすい道だったのですが、足元だけを見て歩いていてはもったいない。立ち止まって左右の緑を眺めながら、ゆっくり、ゆっくり登りました。

タクシーに乗って40分ほどでついた斎場御獄(せーふぁうたぎ)は、琉球王朝の聖地だった場所だそうで、どんなところか楽しみでした。坂になった細い参道をちょっと入っただけで、道の両側の緑の深さ、美しさに圧倒されました。雨上がりで滑りやすい道だったのですが、足元だけを見て歩いていてはもったいない。立ち止まって左右の緑を眺めながら、ゆっくり、ゆっくり登りました。

濃い緑の木々に囲まれた道を登っていくと、広い石畳のスペースが表れます。ここは大庫理(うふぐーい)と呼ばれる拝所。その奥にも二本の鍾乳石から落ちる水を受ける二つの壺がある拝所などがあり、一番奥にあるのが三庫理(さんぐーい)。ここは巨大な二つの岩でできた細い三角形の空間をくぐりぬけた奥にある拝所で、ここから海の向こうの久高島を眺めることができました。 斎場御獄はどこまでも海が広がる開放的な沖縄とは別世界。石畳の道と大きな岩、深い緑に閉じ込められたような空間です。濃密な空気に包まれて歩いていると気持ちが引き締まるようで、心地よい時間を過ごしました。 カフェから見えるビーチと海  歩き回った後は、待っていてもらったタクシーに乗って海の見えるカフェへ。ガイドブックで見つけたカフェは、あざまさんさんビーチを見下ろす高台にある「まんまるカフェ」。カウンター席からの海の眺めがすばらしく、大満足。青緑の海の色が美しくて見飽きることがありません。ここはまんまるちんすこう工房が経営するカフェだそうで、新商品の丸いちんすこうも売られていたので、おみやげにいくつか買ってきました。海を見ながらのんびりしたあとはタクシーで那覇へ戻りました。 歩き回った後は、待っていてもらったタクシーに乗って海の見えるカフェへ。ガイドブックで見つけたカフェは、あざまさんさんビーチを見下ろす高台にある「まんまるカフェ」。カウンター席からの海の眺めがすばらしく、大満足。青緑の海の色が美しくて見飽きることがありません。ここはまんまるちんすこう工房が経営するカフェだそうで、新商品の丸いちんすこうも売られていたので、おみやげにいくつか買ってきました。海を見ながらのんびりしたあとはタクシーで那覇へ戻りました。

(2012年12月19日) |

深いブルーがきれいなカラカラ。 タイルも沖縄土産

初体験のシャコ貝の刺身 |

沖縄の夜は泡盛とともに更けて行きます。1日目は沖縄では有名だという「うりずん」で、泡盛と刺身、チャンプルーなどの沖縄料理を満喫。2日目は国際通りにあるライブ酒場で沖縄出身の若いミュージシャンの演奏を楽しみながら食事をしました。

最後の夜もやはり泡盛を飲みたいと思い、友人いきつけの居酒屋「轟」で食事をすることにしました。しかし、その前に国際通りを散歩。東京っ子の私は、観光客が多い国際通りをぶらぶらしてお土産を選ぶのも楽しいし、同じように店に来ている観光客を眺め、日本各地の方言などを聞くのも好きです。ちんすこう、黒糖、沖縄の塩など、定番のお土産を買い集め、自分のためにほしいと思ったのが泡盛を入れる容器カラカラです。 カラカラとは、丸餅のような安定のいい円形の器に首が付き、細長い吸い口が付いた陶器で、居酒屋の泡盛のメニューには「カラカラ1合」「カラカラ2合」と書いてあります。名前の由来はいくつかあるそうですが、私はラムネのびんのように逆さにしても出ない陶器のかけらが中に入っていて、カラになった容器をふるとカラカラと音がするからという説が一番気に入りました。国際通りに何軒かある沖縄陶器の店に連れて行ってもらって選んだのが写真の濃いブルーのカラカラ。深い青色が気に入っています。 「轟」では泡盛とおいしい料理をいただきました。ここでの圧巻は立派なシャコ貝の刺身。これはもう絶品の味でした。そのほかにもいろいろとおいしい料理を作ってもらい、心地よく酔いもまわってとてもいい気分。こうして飲みながら友人と話をして更けていく夜は楽しく、のんびりとした時間を過ごしました。 こうして泡盛のおいしさに目覚めたので、家でもときどきこのカラカラに入れて飲んでいます。1度にカラカラ1杯までと決めておくと飲み過ぎなくていいし、この青を見ていると沖縄の海の青さを思い出します。 (2012年12月30日) |