松尾橋を渡ると 鳥居が出迎えてくれる  一の井川にかかる 八重の山吹が満開 |

4月27日から2泊で、京都に行って来ました。ゴールデンウィークで混みそうという予想もあり、あまり人が行きそうもない嵐山の南を訪ねることに。最初に行ったのは松尾大社。酒造りの神様だそうで、それなら、訪ねなくてはと思ったわけです。

松尾大社は山吹で有名だそうで、鳥居をくぐると参道に山吹が。そして、本殿手前にある小さな川の両岸にも、川にかぶさるように満開の八重の山吹が枝を伸ばしていました。山吹といえば、太田道灌。「七重八重 花は咲けども山吹の 実のひとつだに なきぞ悲しき」の句が思い浮かびます。なぜ、思い浮かぶかと言うと、この句を題材にした「道灌」という落語があって、前座さんがよくやるからなのです。そんなことを思い出しながら山吹を眺めて奥へ進むと、本殿の横には奉納された酒樽がずらりと並んでいました。 この日は若者のパフォーマンスデーだそうで、本殿手前の拝殿の板張りの上でギターを手にした若者が歌っています。これはなかなか気持ちが良さそう。後に本殿の特別拝観の時に説明をしてくれた神主さんによると「神社は歌舞音曲はあまり好まないと言われますが、奉納なので……」と言っていました。ディオニッソス神のことを思えば、日本の酒の神も歌舞音曲は好きなはず。もっとも、パフォーマーはどこかの大学生のようなので、お神酒を飲みながら歌って踊って、というわけにはいかないようです。

奉納された酒樽がずらりと並ぶ (2008年5月2日) |

蓬莱の庭  曲水の庭 |

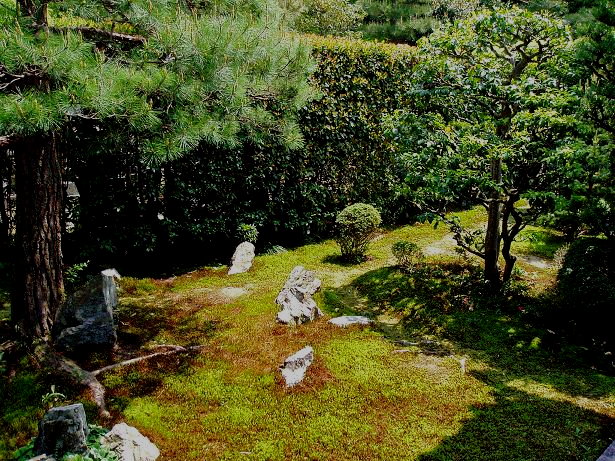

松尾大社には蓬莱の庭、曲水の庭、上古の庭の3つの庭がある松風苑があります。観覧料500円を払って見てきました。設計は重森三玲(しげもりみれい)。1925年(昭和50年)の作だそうです。京都では古い作庭家の庭ばかり見ているので、昭和の作庭家の庭を見るのは楽しみでした。プロフィールを調べたら、「三玲」の名はフランスの画家ジャン=フランソワ・ミレーにちなんで改名したものだそう。たぶん、モダンな方だったのですね。1925年没なので、松尾大社の庭は最晩年の作です。

蓬莱の庭は鎌倉風、曲水の庭、上古の庭は平安風とガイドブックに書かれていますが、この違いはわかりませんでした。私に言わせれば、すべて三玲風です。三つの庭は、ともかく石の配置が印象的。独特の色と形の石は四国徳島県の青石で、加工はされていないそうです。庭というよりは、庭を背景にした石のアブストラクト・アートというイメージです。古い庭を山ほど見た後では新鮮に映るかもしれませんが、これだけをじっと見ていると、ちょっと心がざわざわします。まあ、心が落ち着く庭がいい庭、と思っているわけでもありませんが。なかなかおもしろ体験でした。

おみくじを結ぶハート形の竹 (2008年5月3日) |

竹の寺の参道。 青モミジと苔がきれい |

次は鈴虫寺(正式名称は華厳寺)へ。ここは、鈴虫の声が一年中聞けることで有名なのだそう。たどり行くと、風情のある石段に行列。一人なら並ばなかったかもしれないけれど、関西に住む友人二人が観光につきあってくれていたので、おしゃべりしながら待つことにしました。

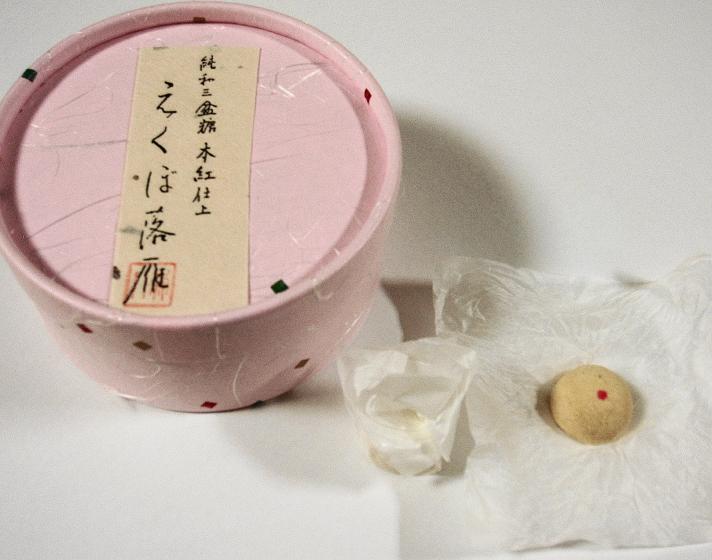

ここは、百人近く入る本堂に観光客を座らせ、まずお坊さんが説法をするというシステム。500円払って席に座ると目の前にお茶と干菓子。前方には鈴虫入りの飼育槽がならび、ひっきりなしに鳴き声が聞こえます。この声を聞いていると、私が子供の頃、祖母が卵を孵しては秋の鳴き声を楽しんでいたことを思い出しました。

前に立ったお坊さんは扇子を持ち、落語さながらのユーモアを交えたお話をします。行列はけっこう長かったけれど、一度に100人入れ替え制なので、それを知っていれば30分待つのも苦にならないかも。お話を聞いた後は、竹や苔が美しい小さな庭を巡って帰路につきます。狭いお寺なので、混んでいる時に長居はできないのが残念。 山門脇には、どんな願い事も一つだけかなえてくれるという「幸福地蔵」がまつられていますが、草蛙ばきのお地蔵さんは、わざわざ家に訪ねて願いを叶えてくれるのだそう。そこで、お願いをする時には住所と名前を言わなくてはなりません。そして、願いを一つかなえてもらってお礼参りをしたらチャラで、次のお願いができるのだそうです。 次は竹の寺と言われる地蔵院へ。ここは、着いた時には閉門時間過ぎで中には入れませんでした。しかし、外から見てもすてきな風情。次回の楽しみにしたいと思います。

門から中をのぞいたところ。 竹林が続きます (2008年5月3日) |

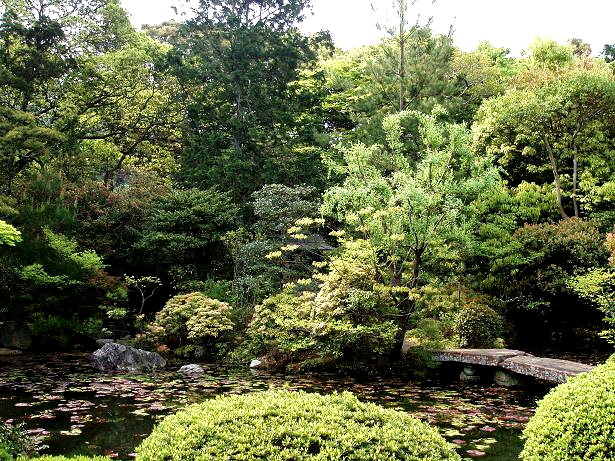

入ってすぐに見える池のある庭  見えている建物が大方丈 |

二日目、4月28日は南禅寺界隈を回ることに。地下鉄「蹴上」駅から歩いて行くと、最初に目についたのが南禅寺の塔頭・金地院(こんちいん)です。珍しく早起きしたので、九時前に入った庭には私一人。まず、ぐるっと庭を回って、最後に方丈の縁側に座って目の前の「鶴亀の庭」を心行くまで眺めることができます。座れて、そこに何時間いてもいい、というお庭見のスタイルが、私は一番好きなので、ここは気に入りました。

「鶴亀の庭」は左に亀、右に鶴に見立てた石がならび、目の前の白砂は海、奥の木の重なりを深山幽谷に見立てたという枯山水庭園。小堀遠州の作だそうです。一人で座っていると風が吹き、鳥の鳴き声が聞こえ、外の騒音は聞こえず、いい気分。ここに座れば、その間は心配事も忘れていられそうです。

一時間近くいて帰ろうとすると、数人の観光客が入ってきました。そこでお寺の方に「特別拝観を見て行かれませんか?」と声をかけられました。桃山時代の画家長谷川等伯の「猿侯月捉図」の襖絵が見られるのだそうです。そこで、700円の拝観券を買い直し、お寺の女性の案内付きで、茶室八窓席や様々な襖絵を見、お庭の説明を聞きました。お茶室は有名なものだそうですが、何を見てもあまり良さがわかりません。等伯の猿はかわいらしさと気品があって、すばらしいものでした。カラスが一面に飛ぶ襖絵もあって、これもなかなかの迫力。カラスという題材も珍しく、好きな絵でした。

鶴亀の庭 (2008年5月4日) |

モダンなアーチの橋  ブライスも一緒 |

さて、いよいよ南禅寺。右手の脇道を上らず、三門を正面に見てゆるい坂を上ります。ここから見た風景が美しいので、ちゃんと正面から入らないともったいない感じがします。両側には青紅葉に青苔。この風景がおおらかで好きです。

法堂を通り過ぎて奥へ行くとモダンなアーチのある橋が見えて来ます。今回、この上に行ってみましたが、上はきれいな水が流れる水路になっていました。 今回は方丈には上がらず、横の南禅院の庭園へ。この庭は鎌倉時代末期の池泉回遊式庭園で、夢窓国師の作だそうです。ここはこぢんまりしたお庭でした。

南禅院の庭園 (2008年5月4日) |

入り口の踏み石  幾何学模様のアクセント |

次に訪ねたのは南禅寺三門横に入り口のある塔頭・天寿庵。ここは、南禅寺の開山塔だそうで、山内でもっとも由緒のある寺院だそうです。

ところが、中のお庭はなかなかモダンなイメージ。まず、入り口の踏み石がきれい。中に入り、ぐるっと池のある庭を回って本堂前の枯山水庭園にやってきます。ここには、ダイヤ形に置いた石が並ぶ幾何学模様の石畳があり、青い苔と白い砂の上で独特のアクセントになっています。これもちょっと現代的なイメージですが、丸と四角はいちばん単純な形ですから、はるか昔の人がデザインに使っても不思議はありません。 庭の奥にはモミジの木が多く、紅葉したらさぞきれいだろうと思いました。本堂中央の縁側に腰掛けて、しばし鑑賞。庭の隅では、もくもくと手入れにいそしむ寺の人がいます。どこでも朝のうちは、こういう人たちを見かけ、庭の手入れの大変さを思います。

こんなふうに庭のアクセントに (2008年5月4日) |

無鄰菴庭園  青蓮院の庭 |

次は近くの無鄰菴(むりんあん)へ。ここは明治時代の政治家、山県有朋(やまがたありとも)が1895年に建てた別荘。和風の母屋と洋館があり、この洋館は密談に使われたそうです。公開されていたので見てきましたが、単なる古い建物でした。母屋の前に広がる庭園は小川治兵衛(植治)が作庭した池泉回遊式庭園で、明治の名園と言われているそうです。奥行きの深い庭園で、その後方は東山。人も少なかったので、母屋の縁側に座って眺めればのんびりできます。モミジが多いので、紅葉の季節はきれいだと思います。

この近くは平安神宮や美術館があるのですが、美術館は月曜休館なので、本日は人はまばら。大鳥居を眺め、神宮道を下って青蓮院(しょうれいにん)へ。ここは、まず建物に上がって中を見学。その後庭を散策すると、一方通行で出口に導かれてしまう(途中で戻ればいいんですけどね)ので、まず建物から庭を眺めてのんびりするのがおすすめ。 建物から見えるお庭は相阿弥作と言われる池泉庭園、歩いて行くと小堀遠州作という「霧島の庭」があります。ここには満開のキリシマツツジが。私はツツジはあまり好きではないのですが、これは見事でした。

満開のキリシマツツジ (2008年5月5日) |

青蓮院の襖絵3種

|

青蓮院はなにか催しがあったらしく、現代的な襖絵に飾られていました。 古いものを見慣れた目にはずいぶん派手に映りましたが、これはこれで面白いですね。ついでに、手水鉢(というのでしょうか)の飾りにも注目しました。今回は写真を楽しんでください。

手水鉢 (2008年5月5日) |

私の座った席は奥の壁際 |

次は知恩院の前を通ったのですが、ここはずいぶん広そうなのと、私の嫌いな砂利敷きの道で、歩くたびにジャリジャリうるさそうなのでパスしました。そのまま丸山公園を進み祇園へ。花見小路通りを進んで建仁寺(けんにんじ)にやってきました。しかし、ここも砂利敷きの広いお寺。だいぶ疲れたので、ここを横切ってお茶を飲むことに。

「休憩するのならば、行ってみたいカフェがある」と思い出し、がんばって五条大橋まで歩きました。行ったのは、川向こうにある「efish(エフィッシュ)」。ここは、プロダクトデザイナーのショールーム兼カフェで、前にホームページを見て、そのデザインやイラストが気に入っていた店なのです。行ってみると、お天気がよかったため、鴨川に面した窓側の席の窓が足下から全開。3時前くらいの時間でしたが、鴨川から通りに面したオープンテラスへと風が吹き抜けて、とても気持ちのよい空間になっていました。ちょうど窓際の席が開いていたので、そこに座ってサンドイッチとカフェで遅い昼食。鴨川に張り出したお茶屋さんより、こういうカフェのほうが私には向いた空間だと思いました。 efishホームページ カフェの中はこんなイメージ。ほんとに金魚の水槽があります。

外が明るすぎて写りが悪いけれど、気持ちよかった (2008年5月6日) |

|

だいぶ歩き疲れたので、いったんホテルに引き上げました。絵はがきを書き、お風呂に入り、のんびり休憩してから着替えて、七時過ぎに遅い夕食に出かけました。ホテルが四条通沿いということもあり、私が好きな四条烏丸の交差点へ。あたりをうろうろしていて見つけたのが、煉瓦作りの装飾的な建物の入口にメニューが出ていた「フローイング・カラスマ」のダイニングです。

ここは、1916年作の北國銀行の内部を改修した店だそう。帰ってからネットで調べたら、建物は東京駅を設計した建築家・辰野金吾氏の晩年の作でした。 そう言われてみれば、東京駅の煉瓦の駅舍と共通のイメージがありました。金庫内がギャラリーになっていたり、ヨガスタジオもあるそうなので、次は昼間行ってみたいと思っています。 店は天井が高く、気持ちのいい空間。お料理はイタリアンでした。生ハムとオリーブの前菜、メインに鴨のコンフィ&サラダを注文し、赤ワイン2杯をゆっくり飲んで満足。ちょっと気取った感じですが、一人で食事をするのには静かでいい店でした。 flowing karasuma HP

店内写真(HPから借りました) (2008年5月6日) |

|

店の話が続いたので、初日夜の店も紹介しておきます。初日はかつてのニフティサーブのパソコン通信仲間8人が集まってくれました。京都在住は1人、7人は、奈良、神戸、大阪からやってきてくれました。私を含めて総勢9人が、京都市役所近くのフレンチ・ビストロ「le Buchon(ブション)」に勢揃い。この仲間とのつきあいは古く、10年以上ネットで書き込みを読み合っていますし、年に1度くらいは実際に会う機会があります。いろいろなことを細かく知っているわけではないけれど、人間の根本のところで信頼できると思える大切な人たちです。

店では皆が前菜とメイン料理を思い思いに頼み、白ワインでスタート。私は大好きな田舎風パテが前菜。鴨のテリーヌを注文した友人と半分づつ分けて、2つの味を楽しみました。互いの近況を聞いたり、おしゃべりが進むうちにメイン料理へ。私は牛肉の煮込みを頼みました。ここからは赤ワイン。おしゃべりとお酒が進み、デザートへ。デザートの中にチーズの盛り合わせがあったので、私はチーズで引き続き赤ワインです。ここで、デザートに移る友人もいて、イチゴのパイなどがおいしそうでした。最後はフレンチらしい濃いコーヒーを味わいました。 こうして会っても話は尽きず、いつも話し足りない思いがするのですが、京都に来れば仲間たちの誰かに会えると思うのは、一人旅の大きな楽しみでもあります。集まってくれたみんなに感謝しています。今回は残念ながら会えなかった人もいるのですが、それは次回の楽しみにとっておきます。 この店は赤白のギンガムチェックのテーブルクロスが目を引く庶民的なお店で、お料理がとてもおいしくて気に入りました。次回のホテルはこの近くにして、朝食とかランチに来たいなと思うほどです。 料理の写真を撮らなかったので、掲載サイトを紹介します。 (2008年5月6日) |

霊雲院入り口

中央が須弥山の乗った遺愛石 |

三日目は、洛南の東福寺へ。JR東福寺駅を下り、先に泉涌寺を回ろうと思ったのですが、歩いているうちに東福寺の中に入ってしまいました。ここは大きなお寺で、周りに塔頭がいくつもあります。北大門から入ったので、まだ開いていなかった同聚院(どうじゅいん)の前庭をのぞき、次に霊雲院(れいうんいん)へ。

霊雲院は1390年に開かれた塔頭だそうですが、庭が荒廃したために重森三玲が修復したのだそうです。300円を払って建物に上がると目の前に庭が見えるので、畳の上に座ってゆっくりと庭を眺めることができます。 前庭の「九山八海の庭」は、石台の上に須弥山を乗せた「遺愛石」を中央に置き、その周りの白砂の同心円が囲むという庭です。そして、「臥雲の庭」は、雲と水の流れを象った白砂とレンガ色の石のデザインが面白い庭でした。 ここを出て南に進んで行くと、屋根のある橋が見えます。この臥雲橋の下には川が流れ、その川に覆いかぶさるようにモミジが見えます。そして、正面には東福寺の通天橋が。あちらからこのモミジを見た風景が、有名な東福寺の紅葉風景なのですね。日をいっぱいにに受けようと枝葉を広げるたくさんのモミジを上から眺めるわけですから、紅葉はさぞきれいなことでしょう。でも、新緑もとても美しい風景でした。向こう側から眺めるのが楽しみです。

雲と水を象った庭の一部 (2008年5月6日) |

南の枯山水庭園の左半分

西のサツキの市松の庭 |

北の苔と敷石の市松の庭

東福寺は塔頭25カ院に囲まれているという広いお寺。しばらく歩いて、やっと東福寺の門までやってきました。禅堂を右手に見て奥に進むと、方丈が見えます。この四方に作られた方丈庭園「八相(はっそう)の庭」が有名ということなので、400円払って見学です。 この庭は、1939年(昭和14年)に重森三玲が作庭したのだそう。今回の京都では、偶然にも重森三玲の庭をたくさん眺めることになりました。 まず、南は白砂に石組みを配した枯山水庭園。これは見慣れた感じです。西はサツキが四角に刈り込まれた珍しい庭。白砂との大きな市松模様が見所で、「井田市松(せいでんいちまつ)」と呼ばれているそうです。北は敷石と苔がサツキよりは小さい市松模様になっています。これは、雑誌などでよく見ていたので、本物を見たいと思っていたのでした。奥に丸く刈られたサツキがマリモのように転がり、丸と四角の対比もモダンなイメージです。そして、東は円柱の石の周りに白砂の同心円が描かれたアブストラクトアートのような小さな庭。七つの石は北斗七星、後方の生け垣が天の川を表すと説明書には書いてありますが、何も知らずにこのまま眺める方がおもしろいかもしれません。この庭園は縁側に座って眺められるので、長居ができるのもいいなと思いました。

東の「北斗の庭」 (2008年5月5日) |

この緑が赤く染まるところを想像して この緑が赤く染まるところを想像して

開山堂の庭園。

開山堂の庭園。真ん中に通路があります |

洗玉澗まで下りてみました

庭園の後は通天橋を訪ね、400円払って橋の上に。この橋廊は、境内を流れる三の橋川の上にかかっています。眼下は洗玉澗(せんぎょくかん)と呼ばれる渓谷で、モミジの葉が日光を受けようと両岸から川を覆うように枝葉を伸ばしています。私たちはそれを上から眺めることになるので、葉の重なりがとてもきれいに見えます。これが、赤のグラデーションで染まったら、さぞ美しいだろうと思いました。この橋は1380年の作なのだそう。紅葉シーズンに観光客が山ほどきたら強度が心配と思いましたが、現在は橋脚は鉄筋なのだそうです。 橋廊の中程からは洗玉澗に下りる散策路があり、下からもモミジが楽しめるようになっています。ここをぐるっと回って橋に戻り、奥へ行くと開山堂に着きます。ここの庭は後ろ半分がサツキのきれいな池泉庭園、手前は枯山水庭園で、縁側に腰掛けてゆっくりと眺めることができます。ここで注目したのが、白砂につけられたライン。ここは重森三玲の庭ではないようですが、市松模様になっています。これなかなかすっきりして、きれいでした。 前半分の枯山水の市松模様

(2008年5月7日) |

東福寺三門 東福寺三門

|

通天橋の拝観受付まで戻って来ると、「龍の絵」を販売しているという張り紙が見えました。「この龍はどこかで見られるのですか?」と聞くと、現在本堂で特別拝観中とのこと。ゴールデンウィークはどこでも特別料金で「特別拝観」というのをやっているのですが、これを見るかどうかは、なかなか難しいところです。私は襖絵のような日本画と庭園には興味がありますが、古い書物や仏像などは「見せていただけるものだけでけっこう」というスタンスなので、躊躇します。京都には事前に宮内庁に許可を得ないと見学できない場所もありますが、「宮内庁に許可」というのが気に入らないので避けています。

というわけで、どうしようかと思いながら本堂前に行ってみました。そこには特別なチケット売り場が出来ていて、本堂特別参観だけで800円だそう。けっこう高いので賭けのようなものですが、まあ乗ってみることにしました。特別拝観は、京都の各大学の「京都研究会」のような学生サークルが分担して手伝っているそうで、本堂に入ると二人の学生が難しい漢字と読みを大きく書いたノートを広げながら、龍の絵の説明をしてくれました。 東福寺本堂天井の「蒼龍図」は、堂本印象の作。龍はお釈迦様の説法を助けると言われることから、本堂の天井に描かれることが多いそうです。前に妙心寺で見た天井の龍は「八方睨み」で、どこから見ても龍と目が合いましたが、ここの龍は視線の先が一定でした。約2メートルあるという「仏手」もあり、昔は東福寺には巨大な仏像があったらしいという解説も聞きました。 この「蒼龍図」は穏やかさと迫力の両方が感じられ、なかなかいい絵でした。堂内は撮影禁止ですが、外の見学窓から手を伸ばしてデジカメを差し込んで撮影している人がたくさんいるのがほほえましいところ。毎日この龍に見守られながら修行をするのは、気持ちのいいことかもしれません。 「蒼龍図」をじっくり見た後は、正面入り口まで下って国宝の三門を眺めてきました。これは室町初期に再建されたものだそうですが、独特の美しさを持っていました。 写真が撮れなかったので、龍の絵はこちらで (2008年5月8日) |

鶴亀の庭。右が亀島 鶴亀の庭。右が亀島

白砂のない東庭

白砂のない東庭 |

だいぶ歩き疲れましたが、門を入る時に見かけた雪舟寺を訪ねることにしました。ここも東福寺の塔頭で、本当は芬陀院(ふんだいん)という名前ですが、雪舟の作と言われる「鶴亀の庭」があることから、雪舟寺と呼ばれているそうです。

門を入り、小道を進むと建物の入り口。奥から出て来たお坊さんに拝観料を払い、中に入るとすぐに「鶴亀の庭」が見えます。縁側もしくは畳の間に座ると、目の前にあるのはこじんまりした枯山水の庭園。手前は白砂、その後方は苔。そして、苔の緑の上に亀と鶴に見立てた石が置かれています。この庭は京都最古の枯山水庭園だそうで、作られたのは1460〜68年の間だそうです。奥には茶室『図南亭』があります。 ここは小さなお寺で、「鶴亀の庭」が見える畳の間の中央には毎日のお勤めをする場所が設えられていました。訪ねたのは1時くらいでしたが、見物客は数人。縁側に座り、ゆっくりと庭を眺め、鳥のさえずりを聞いてきました。横にある座布団と木魚を見ていると、毎日ここでお経を上げ、庭を整え、四季の庭を眺め、見物人が来れば受け入れ……という暮らしは、心穏やか。「自分の暮らしはそれでよし」と思えれば、これほど憂いのない暮らしはないだろうなと思いました。ただ、私にはそれでは物足りなく思えます。何をしたら「足りる」のか、または足りなくてもいいのか、その答えを出すために、これからもしばらく、じたばたしながら生きて行くのでしょう。 (2008年5月10日) |

正面入り口の大鳥居

楼門

奥社入り口の鳥居のトンネル |

歩き疲れたので、これまでならば今日の観光はここまで、京都に戻ってカフェで休憩というところですが、新幹線の時間が夜なので、時間をつぶすのも疲れそうです。そこでタクシーで伏見稲荷にやってきました。

タクシーは脇の入り口の前に止まったのですが、運転手さんは正面の入り口への道を教えてくれました。「正面から入ったほうがいいですか」「そりゃー、神さんですから」という会話。私の質問は、正面から入った方が観光客として感動するか、という意味でしたが、運転手さんの答えは神社仏閣は正面から入るもの、または入った方がご利益がある、というような趣旨です。お勧めに従い、正面の大鳥居を潜り、二つ目の鳥居を潜って拝殿へ。 伏見稲荷大社は全国の稲荷神社の総本山だそうで、鮮やかな朱色の鳥居も、やはり朱色が効いた拝殿も威風堂々としています。神社での拝礼は「二拝・二拍手・一拝」だそうですが、私はお賽銭を入れて手を合わせてきました。宗教を持たない私は、どこのお寺や神社、教会に行っても賽銭箱のようなものがあれば小額を入れ、合掌して、その場所を訪ねられたことのお礼を言うようにしています。 拝殿、本殿の後ろの階段を上ると、びっしりと並んだ鳥居が見えます。これが有名な鳥居のトンネルで、背後の稲荷山の頂上まで延々と鳥居の列は続き、山巡りをすると2時間かかるそうです。 私は5分ほど先にある奥社まで行って、引き返して来ました。行きの鳥居の足下には建てられた日付が黒字で書かれているのですが、帰りの鳥居(行きの裏側を見ることになります)の足下には奉納した人名、社名が書いてあるので、知らない人や会社の名前を山ほど見ながら戻ってくることになります。これはちょっと変わった体験でした(イヤな感じという意味ではありません)。 伏見稲荷は五穀豊穣・商売繁盛の神様だそうで、拝殿前の売店には、お稲荷様用の特別の神棚が売られていました。これも、初めて見ました。拝殿を守るように両側に据えられた狐像も顔つきが厳めしく、ちょっとこわいイメージです。見方を変えれば「こういうお狐様が後ろで守ってくれていれば商売も安心」ということなのかもしれません。 見学を終えて、脇道から外に出るといなり寿司を食べさせてくれる店が並んでいます。昼は東福寺近くのそば屋でたぬきうどん(評判通り、揚げ玉でなくお揚げ入りでした)を食べたので、稲荷寿司を2、3個つまみたかったのですが、量の多いメニューしかなく、わらび餅とお茶で休憩ということにしました。

途中で二股に分かれて鳥居は続く (2008年5月11日) |

赤門を中から見たところ

赤門を中から見たところ

ひっそりと並ぶ羅漢さん |

羅漢参道へ向かう道 休憩して元気がでたので、先ほどのタクシーの運転手さんが勧めてくれた石峰寺(せきほうじ)へ向かいます。近いと思ったら意外に歩き、やっと入り口に辿り着いたと思ったら、石段。ちょっと唸りましたが、ここまで来たのでがんばって石段を上って本堂へ。 この禅寺は、本堂の裏の林の中にある五百羅漢で有名だそうで、日本画家の伊藤若冲が下絵を描き、10年くらいかけて彫られたのだとか。そこで、本堂前で休憩の後、裏の林へ。ここへの参道も石段。変わった形の赤門をくぐると、あちこちに石仏がかたまりで置かれています。表面が風化して表情がわからないものもありますが、薄暗い林の中で、ところどころ木漏れ日を浴びた羅漢さんたちがひっそりといるのはいいものでした。 ただし、これを全部見るには、林のなかをぐるっと回らなくてはなりません。それはちょっときつかったので、五百羅漢ならぬ二百羅漢ぐらいのところで腰を据えて眺めて、戻ってきました。また縁があったら、ゆっくりと羅漢さんに会いに来ようと思いつつ、京都駅に戻ってきました。後は、新幹線に乗って帰るだけ。3日間の充実した京都旅行でした。

ここだけ時間が止まっているよう (2008年5月14日) |

建物前にどーんとある太陽

入り口のドアノブもユニーク |

芭蕉の木とマッチした彫刻  三連休の最後の日、表参道の岡本太郎記念館に行ってきた。「ちょっと言わせて」の2006年5月3日のコラムに岡本太郎のことを書いたが、彼は私にとって、なんとなく気になるアーティストだ。好きな作品も嫌いな作品もあるが、大阪万博で見た巨大な「太陽の塔」を見た時の「おおっ!」という驚きは忘れない。これは「感動」という言葉で表現できる気持ちとはちょっと違っていて、「あ、予想外。あんまり好きじゃないと思ってたのに、本物はすごくいい!」という、ちょっと複雑な気分だった。 表参道の記念館は、岡本太郎が1953年から50年近くアトリエ兼住居にしていた建物で、ル・コルビュジェの弟子だった友人の坂倉準三の設計だそう。もともと、両親と住んでいた建物が戦災で焼けたので新築したそうだ。 入り口を入るとすぐ右手に小さな庭があるのだが、そこには大きな芭蕉の木が数本あり、その間に岡本太郎らしい彫刻作品が点在している。座る部分が顔になっている椅子も点在していて、太郎エネルギーにあふれていた。とりあえず入場料600円を払い、建物の中を見学する。建物は小さく、1階はアトリエが保存され、2階では「太陽の塔−万国博に賭けたもの」展をやっていたが、作品数は少ない。 なので、ざっと見てすぐに庭に戻る。撮影は自由ということなので、庭の写真を撮り、作品でもある椅子に座って風に吹かれて来た。入り口左側にカフェがあったので、次回は入場料は払わずにカフェの椅子に座って、ゆっくり庭を眺めてもいいかもしれない。この庭がおもしろいのは植物と彫刻の共生の具合だ。芭蕉の木自体、かなりフォルムがユニークで、たぶんそれが気に入って彫刻を置いたのだろうが、庭全体が太郎ワールド全開という雰囲気で、とても魅力的だった。

草の横に置かれた小さな彫刻

(2008年7月21日) |

金沢駅前のモダンな屋根と鼓門(こもん)。私はあまり好きではありませんが、ラインはおもしろい

こちらは正面。奥が駅です |

徽軫灯籠。足のラインが琴柱(ことじ)に 似ているのでこの名があるそう  9月1日から2泊3日で金沢を観光してきた。金沢のイメージは、加賀百万石の城下町、金箔と和菓子、お茶と宝生流の能、兼六園程度しかなかったが、ずっと気になっていたのが2004年に開館した「金沢21世紀美術館」だ。今回の旅は、この美術館を見に行こう、というのが最大の目的だった。 しかし、日程の都合で初日は月曜日。めあての美術館は休館なので、金沢周遊バスというレトロな姿のバスに乗って兼六園へ向かう。このバスは一回だけなら市バスと同じ200円だが、500 円の一日券を買うと乗り降り自由。だが、小型なのでカーブで体が振られてものすごく乗り心地が悪い。運転手さんは親切で、下りてからの道順などをアナウンスしてくれるのだが、一度で懲りてその後は普通のバスに乗っていた。 この日は、とてもよい天気。兼六園にたどりついた1時すぎの気温は高く、直射日光を浴びて汗だくになりながら庭園を回った。有名な徽軫灯籠(ことじとうろう)を眺め、曲水に沿って歩き、梅林から時雨亭へ。ここで疲れてお抹茶で一服。また庭園をうろうろ。ベンチに座って風に吹かれてのんびりする、といういつものパターン。日本三大庭園の一つと言われるだけにきれいな庭園だったが、広すぎて一つの庭園というより、四つくらいの違う顔を持つ庭が集まったイメージ。入り口が六カ所にあり、半券があれば一日出入り自由というのが、いいなと思った。

時雨亭のお庭

(2008年9月4日) |

ひがし茶屋街の家並

ひがし茶屋街の家並

懐華楼の朱塗りの階段 |

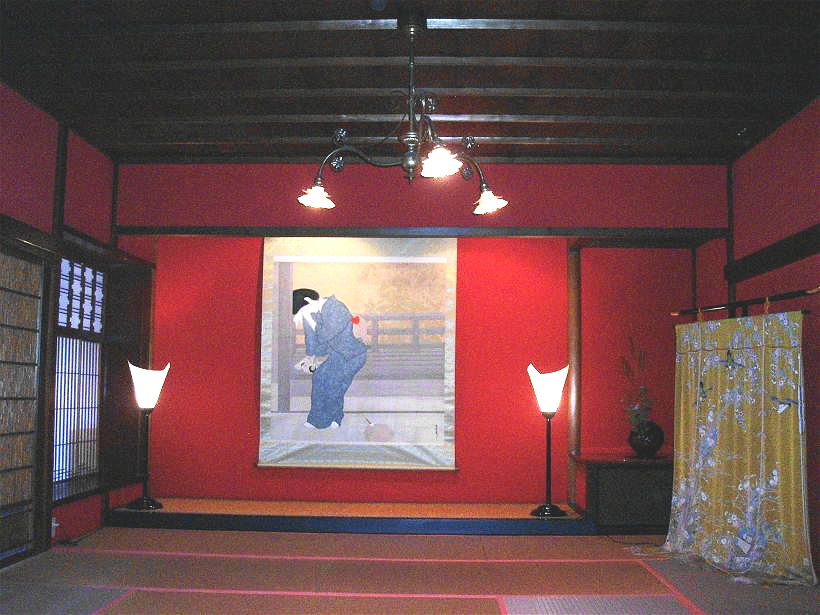

懐華楼の一室  兼六園の後は「ひがし茶屋街」へ行ってみた。格子の家並が美しいレトロな町、などとガイドブックには書いてあるが、もとはお座敷遊びを楽しむ郭だ。売春(買う方も売る方も)を軽蔑する私としてはあまりいい気分ではないが、今は観光名所と割り切ることにした。インターネットで歴史を調べたところ、1820(文政3)年、12代藩主・斉広(なりなが)が町中に点在していたお茶屋を、東と西の一角に集めたのが「東の郭」「西の郭」の始まりで、それが現在「「ひがし茶屋街」「にし茶屋街」として残っているそうだ。 建物の内部を見学できるところがあったので、300円の入場料を払って「志摩」に上がってみる。お客が床の間を背にして座ると正面の襖が開いて芸妓さんが登場、踊りが始まる、という茶屋遊びの場面が思い浮かぶ間取りだった。志摩は1820年に建てられた国の重要文化財だそうだが、そのぶん古びていていたので、もう一軒の「懐華楼(かいかろう)」にも上がってみた。こちらは700円なので、もうすこし華やかさが期待できると思ったのだ。入り口を開けると朱塗りの大階段が目を引く。中を一巡してわかったのは、この店は古い建物を保存するだけではなく、現代アートと融合したがっているということ。襖に現代作家の書があったり、庭にガラスの柱があったりと、好みの別れるところだ。 お茶屋街の内部は土産物屋や喫茶店になっている。加賀刺繍の店、金箔を使ったアクセサリーや化粧品の店、老舗の和菓子屋の出店などがあり、観光名所らしい様相だ。夜更けると営業を始める店もあるのかもしれないが、観光客用の店や喫茶店は午後6時閉店が多く、私がぶらぶらしていた頃には店じまいの支度をするところが多く忙しない雰囲気だった。疲れたので、閉店15分前という紅茶専門店「山屋」で休憩。全体に商売っ気のないエリアだった。

懐華楼金箔畳の茶室

(2008年9月4日) |

ラッパ型のオブジェ

ラッパ型のオブジェ

ラッパが芝生のあちこちに突き出ている

ラッパが芝生のあちこちに突き出ている

|

入ってすぐに目についた銀色の椅子  2日目は朝から金沢21世紀美術館へ。円形、ガラス張り、平屋の美術館を芝生がぐるりと囲んでいる。市役所横から建物に近づいた私の目を引いたのが円形に置かれた銀色の椅子。その先にはラッパの頭のような金属のオブジェ。これは芝生のあちこちにあり、地下でつながっているらしく、糸電話のように遠くのラッパと話ができる。パンフレットによると「アリーナのためのクランクフェルト・ナンバー3」フローリアン・クラールの作品だそうだ。やって来たカップルが遠く離れたラッパを通して会話している様子がほほえましかった。 中へ入り、反対側のチケット売り場へ。特別展を見なければ無料なのだが、せっかくなので「サイトウ・マコト展SCENE[0]」(1000円)を見る。サイトウ・マコトさんはグラフィック・デザイナーなのだが、今回は映画の1シーンをデジタル加工してそれに手を加えたらしい。トリフォーやアントニオーニの映画の1場面とわかるものもあったのだが、あまり心に響かなかった。「温度のないゼロ地点からうごめきだす不穏な世界を描きだし……」とパンフレットに書いてあったので、心に響かない冷たさも計算のうちかもしれないが。 その後全体を一巡。残念なのは展示替えの時期で、地下スペースが閉鎖されていたことだ。お昼になったので中のカフェ・レストラン「Fusion21」でランチ。パレット型のお皿に自分で盛りつけるバイキング形式だったが、おいしくて満足。 (2008年9月5日) |

スイミングプール上部

スイミングプール上部

雲を測る男 |

緑の橋  全体をざっと見た後で、目当ての常設展示をまわることに。まず、レアンドロ・エルリッヒ作の「スイミングプール」。上から見ると普通のプールに見えるが、水深10のようなものなのだが、今回は地下に入れないので、プール内部から上を見ることができないのが残念だ。監視員の女性が親切にプールの作りを説明してくれ、手を入れて見ずの深さを確かめてきた。 次は、美術館中央の円形展示室の屋根に設置されたブロンズ像。男が棒を持った両手を高く掲げている。私たちは見上げる形でこの像を眺めることになるのだが、これがヤン・ファーブル作の「雲を測る男」。この日は小雨が降ったり止んだりだったのだが、私が見た時には青空に白い雲が浮かび、「わあ、雲を測っている」と納得できる姿だった。空模様も作品の一部ということで、天気によって印象が変わるのがおもしろい。 この像の手前下には白い石の床の庭があり、そこにパトリック・ブランの「緑の橋」がある。パトリック・ブランは、垂直庭園とか緑の壁と呼ばれる作品を作る人で、この「緑の橋」も高さ5m、長さ約13mの壁を植物で覆った作品。日当りがいいのでちょっと育ち過ぎという印象だったが、植物を縦に見るとなんとなく心が騒ぐのはなぜだろう。 そしてもう一つ、私が楽しみにしていったのがタレルの部屋と呼ばれるジェームズ・タレル作の「ブルー・プラネット・スカイ」。ここは正方形の部屋で、天井が四角く空いていて空が眺められる。移り行く空の景色が作品ということだろうと思っていたのだが、中に入って見ると、この空間自体がとても魅力的だった。冷房のない自然の気温。黒い床、下段は赤茶色、上段は白い壁、空を囲む天井も白。赤茶色の石の上に座り、空を見上げる角度に設えられた壁に寄りかかって空を眺めるのは、とてもいい気分だった。部屋の内部は静かで、古代の石の墓の底から外の世界を眺めているような不思議な気分になった。雨が降っても部屋に入れるようになっていたが、雪の時はどうなるのだろう。夜や雪の日に来るのもいいかもしれない。

タレルの部屋の天井

(2008年9月6日) |

アートな白い椅子

アートな白い椅子

|

加賀友禅をイメージしたらしい壁画と椅子  この美術館は、椅子もアートの一部のようでおもしろい。3日目の午前中は土砂降りの雨だったのだが、雨が小降りになったところでもう一度美術館に行き、のんびりしてきた。今回は椅子を中心に写真を紹介しよう。 まずは、通路の壁を飾るマイケル・リンの壁画「市民ギャラリー2004.10.9-2005.3.21」とそこに置かれたロッキング・チェア。ここに座ると目の前に垂直庭園が見え、上を見ると「雲を測る男」が両手を空に掲げている。 次はパリの現代美術館にもあった組み合わせ自由なソファー。この他にも同じ材質で体操のマットくらいの大きさのベッドのようなソファーもあり、ここでは子供が転げ回っていた。 最後は、うさぎの耳のような背もたれがかわしいうさぎ椅子。ここからは緑の芝生と、地面から生えているラッパ管を見ることができる。カップルが左右に離れてラッパ管のところに行き、管を通して話をして驚く様子や、再び合流して笑顔で話す姿をガラス越しに眺めることができておもしろい。椅子に座っている私も外から眺められているわけで、来場者が作品の一部に取り込まれるという仕掛けが計算されているのかもしれない。

並べるとかわいいウサギ椅子

(2008年9月7日) |

黄土色の土塀がノスタルジックな雰囲気

黄土色の土塀がノスタルジックな雰囲気

|

所々に橋がかかっている  2日目の後半は長町武家屋敷跡へ。黄土色の土塀と石畳の道が用水沿いに続く一角で、加賀藩の中級武士が住んだ町だそうだが、現在は土塀の町並みだけが残っている。用水沿いの家のいくつかは資料館になっていて、ぽつぽつと和菓子屋や土産物屋などがある。小さな一角だが、水が流れる川沿いを歩くと、なんとなくのんびりした気分になる。この流れは大野庄(おおのしょう)用水というのだそうだ。 香林坊から西へ入り、ぶらぶらしながら「武家屋敷跡野村家」へ向かう。中を見学したが、なかなかきれいな庭があった。すぐ横の和菓子屋の店員さんがとてもフレンドリーで、いろいろ試食をさせてくれたので会社の同僚へのお土産を買う。次はすぐ近くの「旧加賀藩士高田家跡」、少し先の「金沢市足軽資料館」へ。この二つは無料なだけあって、さっと見ればいい感じ。その後は別の用水、鞍月用水沿いに香林坊へ戻る。ここでまた雨足が強くなったので、カフェで休憩。火曜の夕方なので、客は私一人。観光地も土日に行くのとウィークデーの昼間に行くのではずいぶん印象が違うのだろうなと思いつつ、ゆっくりとコーヒーを飲んできた。

野村家庭園

(2008年9月7日) |

尾山神社神門  奥はふつうの神社

奥はふつうの神社

|

駅前のホテルに戻り休憩。バスに乗リ慣れて距離感もつかめたので、夜は一番の繁華街・香林坊まで、百万石通りを歩いてみることにする。途中に奇妙な建物があったので行ってみると、「尾山神社」(おやまじんじゃ)という神社だった。門は1875年(明治8年)にできたそうで、最上部の窓はステンドグラスになっている。奥に入って行くと、そこには普通の神社があった。説明を呼んで驚いたのだが、主祭神は前田利家とまつ夫妻だそうで、創建は1873年。神社というと古い自然神などをイメージしていたのだが、乃木神社などというのもあるので、驚く私が知識不足ということだ。

香林坊は金沢随一の繁華街だという。行ったのが6時過ぎだったので、バス停の前は通勤帰りの人たちでいっぱいだった。ウィークデーの昼間とちがい、地元のふつうの人たちの生活がすぐそばに感じられた。観光客としてどこかも町を訪ねても、自分が行った場所、季節や時間、出会った人によってずいぶん印象が変わる。自分が見た金沢は、金沢のほんのほんの一面と思っていなくてはいけない、と思った。 大通りを片町まで歩き、少し戻って木倉町通りを歩く。細い道の左右に居酒屋や料理店が並ぶ飲食街だ。あちこちの店をのぞき込みつつ大通りへ戻り、次は鞍月用水沿いに21世紀美術館へ向かう柿木畠の細い道を散策。こちらは飲み屋や食べ物屋、おしゃれなレストランだけでなく、ブティックや雑貨店、ライブハウスなどもあり、別の活気を感じた。繁華街にはその町のエネルギーが満ちていて、新しい面を見せてくれる。

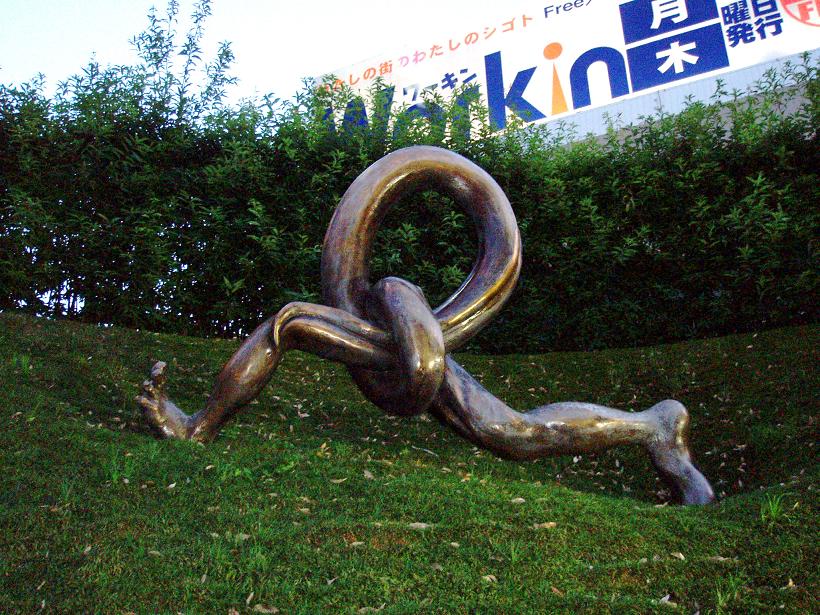

香林坊の交差点にあるオブジェ

(2008年9月9日) |

いただいたお茶と菓子

ひがし茶屋街の「箔座」で買った皿 |

金沢3日目の朝は土砂降りの雨。そこで、チェックアウトぎりぎりまでホテルにいて、その後は西口の金沢市立安江金箔工芸館へ。ここは金箔打ち立て師だった安江孝明氏が私財を投じ、自分が収集した工芸品と金箔製造道具を展示した工芸館だそうだ。

雨の中わざわざ出かけて行ったのだが、私の予想に反して工芸館はとても小さい建物だった。中に入るとすぐに金箔の製造工程を展示した資料室があり、従業員の女性が横に立って工程を説明してくれた。その後、奥の畳の部屋でお茶とお菓子をごちそうになる。ほうじ茶の中に金箔。瓦せんべいと和三盆のお菓子。 一服した後、続き部屋で年配の女性が実際に金箔を伸ばす様子を見せてくれる。「金箔の薄さは0.1〜0.2ミクロン。指では掴めないので、竹串で扱います」と言いつつ、ふわふわと揺れる薄い金箔を竹串ですっと取り上げて和紙の上に置く。しわしわになって和紙の上に置かれた金箔。ところが、女性がふっと息を吹きかけると金箔がふわっと伸びて、しわの全くない正方形になって和紙の上に広がる。女性はこれを繰り返し、「この紙と金箔の交互になった束数十枚の上を槌で叩いて、金箔を薄く伸ばしていくんですよ」と説明してくれる。この、「ふわっ、しわしわ、ふー、すー、和紙にピタッ」という繰り返しは、見ていて飽きない。 ウィークデーの午前中に一人で訪ねたので、「何か工芸のお仕事をしてらっしゃるの? 美大の卒業生?」と聞かれ、「いえいえ、ふつうの観光客です」と答えつつ、金沢に金箔が根付いた歴史の講義をしてもらった。最後にパンフレットに金箔を挟んでくれて「今後の人生に箔がついて、良いことがありますように」という言葉でデモンストレーションは終了。 その後2階にあるコレクションを見学。コレクションの数は少ないが、蒔絵の硯箱、金箔を貼った屏風などを眺めて帰って来た。最初は入場料300円は高いと感じたのだが、茶菓子とデモンストレーションを楽しんだので、来てよかったと思った。 工芸館HP

(2008年9月10日) |

金沢市役所前のオブジェ

柿木畠の公園の遊具

金沢リファーレ向かいのビルのオブジェ |

尾山神社前の工事現場で  午後はまた21世紀美術館へ。30分ほど車で行けば、東尋坊や北陸の温泉もあるのだが、あんまりそういうのには興味がないので、最初の目的だった美術館を味わうことにする。今回は特別展も見ないので無料。館内をきままうろうろし、雨の日のタレルの部屋、雨で空は真っ白なので空を測れない男を見る。冬の雪の日には、また違った状況が見られるのだろうなと思うと、それにも興味がわく。 館内のカフェレストランFusion21でお茶。せっかくなので、空港に行く前に泉鏡花記念館と近江町市場を見学。泉鏡花記念館は、ファンには訴える物があるのかもしれないが、小さな記念館で私には物足りなかった。 その後は飛行機の時間まで街をぶらぶらと歩いた。町のあちこちにおもしろいオブジェがあり、そんなオブジェを見ながら、加賀百万石の城下町という古い一面と、アートの町金沢という新しい面の融合が、金沢のいちばんおもしろい顔かもしれない、と思った。

中村記念美術館前の工事現場で

(2008年9月11日) |

時雨亭のお茶と和菓子

時雨亭のお茶と和菓子 |

口溶けがいい落雁

金沢旅行の一番の目的は21世紀美術館を訪ねることだったが、その他に興味があったのが、能と和菓子だ。加賀藩主前田利家は、江戸幕府ににらまれないために、軍備ではなく文化に金を使ったといい、織田信長が愛していた能と茶道に力を入れたらしい。そこで、お茶にはつきものの和菓子と加賀宝生という能文化が育ったようだ。 祖母と父が謡をやっていてその流派が宝生流だったことから、金沢宝生というのがあるのを知っていたので、今回は金沢能楽美術館も訪ねたいと思っていた。21世紀美術館の敷地内にあったので外からのぞいてみたのだが、能の初歩的な解説と写真が飾られた小さな美術館だったので中には入らなかった。次回はどこかで能をみる機会があればいいなと思っている。和菓子には満足。老舗の和菓子屋が観光スポットのあちこちにあり、試食をさせてもらったり、お茶と一緒に味わったりしたが、どれもおいしく意匠も美しく、和菓子文化を十分に楽しんだ。 金沢生まれの文人には泉鏡花、徳田秋声、室生犀星がいて、それぞれに記念館があるのだが、私は3人ともあまり好きではないので、泉鏡花記念館以外は訪ねなかった。行きたいと思っていた金沢県立美術館は展示替えで休館中。ここは金沢工芸の一流の展示品が見られそうなので、残念。もうひとつ、ホテルでパンフレットをもらって興味をもったのが大野からくり記念館。金沢港の近くにあり、からくり人形が展示されているという。ついでに海を眺めるのもいいかなと思ったのだが、バスで40分近くかかると言われておっくうになり行かなかった。思ったより小さな町だったし、期待はずれの部分もあったが、現代アートと伝統文化を共存させながら育てて行こうという姿勢がおもしろかったので、また訪ねたいと思っている。

(2008年9月14日)

金沢能楽美術館 大野からくり記念館 |

昨年、木の根元にころがっていた大南瓜 |

銀座の街では、10月に入るとハロウィーンの飾りが目につくようになる。南瓜のオレンジ、蝙蝠や魔女のマントの黒、夜を意味する濃い紫、この3色は、日本のデザインにはあまりない色合わせなので、ディスプレイが新鮮でなかなか楽しめる。ハロウィーンに付き物のおどろおどろしい登場人物たちも、飾りになってしまえばユーモラス。店舗ディスプレイを担当している人たちは、いつもとは違うデザインを考えて楽しんでいることだろう。

私は昔からカボチャの形が好きなので、巨大南瓜がディスプレイとして銀座の並木の根本にころがっていたり、小さな南瓜が山のように積まれていたり、ミニ南瓜が花屋で売られているのを見たりするとうれしくなる。草間弥生さんの南瓜の絵とオブジェも好きで、瀬戸内海の直島の桟橋に飾られた草間さんの巨大カボチャも、ぜひ見に行きたいと思っている。 だが実は、私は南瓜の味と食感は好きではない。昔から「冬至には南瓜を食べるもの」と言われ、体にもいいらしい。祖母は南瓜好きで、よく南瓜の煮物を出してくれたが、いつも少しつまんでは残していた。ハロウィーン便乗ということで、10月にはどこの飲食店にも南瓜が登場する。南瓜プリン、南瓜のモンブラン、南瓜のサラダ……。毎日ランチに行きつつ、ふらふら歩いて南瓜見物を楽しみながら、南瓜を食べる機会は極力避ける。それが、私の10月の楽しみだった。そしてハロウィーンが終わると、銀座は一斉にクリスマスの支度にかかる。私は今、食用にならないというあの巨大な南瓜たちがどうなったのかちょっと気にかかっている。

こちらは丸の内仲通りの飾り

|

|

「階段を見たら上りましょう」

これは、私が木原光知子さんにもらった言葉だ。正確に言えば、私が勝手に「もらった」と解釈している言葉だ。製薬会社主催のセミナーの取材をしたときに、パネリストの一人として出席していた木原さんに事前に挨拶をした。温かい雰囲気の感じのいい人だった。その後のパネルディスカッションの中で、健康の大切さを力説した木原さんが皆に勧めた言葉がこれだ。 「今はどこの駅にもエスカレーターがあります。体が不自由な人にはありがたいことです。でも見ていると、元気な人も皆エスカレーターに乗りますね。これはもったいないですよ。老化は足腰から来ます。皆さんは、階段を見たら足腰を鍛えるチャンスだと思って上ってください」 木原さんは講演慣れしているのか、語り口が面白く、会場は笑いの渦。聞き応えのあるセミナーだった。その帰り道、私の目の前に地下鉄の階段が現れた。左側には上りのエスカレーター、右側に長い階段がある。私は「階段を見たら上りましょう」とつぶやきながら階段を上った。それからは、目の前に階段が現れると木原さんを思い出し、がんばって階段を上るように心がけてきた。 それから数ヶ月後、木原さんの訃報を聞いた。2007年10月、親子水泳教室で指導中に倒れ、くも膜下出血で翌日亡くなったという。60歳だった。木原さんは高校在学時に東京オリンピックに出場した水泳選手。引退後はタレントに転向。さらに、水泳教室を運営するなど実業界で活躍。生涯スポーツを奨励し、子供たちと中高年の水泳指導に熱心だった。スポーツウーマンで健康の代名詞のような女性の突然の死に驚いた人も多かったと思う。そういえば、指導者として水の中にいる時間が長いので体が冷えると言っていたし、忙しい生活をしているとも言っていた。無理が重なって、体が悲鳴を上げたのだろうか。 木原さんの死を知って以来、「階段をみたら上りましょう」という言葉は、より深く私の心を刺激する。たくさんの人が水泳を楽しみ、死ぬまで健康でいてほしいと願っていた木原さんが、「ここから始めて」と私にくれた第一歩。そう思って私は、毎日通勤途中に目の前に現れる階段を上る。皆さんも、階段を見たら上りましょう。背筋を伸ばして、元気よく。

(2008年12月3日) |

ホテル近くにある島津創業記念資料館

ホテル近くにある島津創業記念資料館 |

朱塗りが鮮やかな三十三間堂の外塀

12月27日から29日まで2泊で京都に行って来ました。なんでこんな年の瀬にという声も聞こえてきそうですが、ずっと時間が取れず、年末の京都もいいかなと思ったのです。今回は新幹線が混んでいたので、いつもの10時台ではなく11時過ぎの新幹線に乗りました。途中、富士山がきれいに見えて感激。名古屋を過ぎてしばらくしての雪景色にびっくり。京都も雪かと思いましたが、穏やかな曇天でした。 今回のホテルは京都市役所の近く。泊まる場所によって京都の見え方が変わるので、毎回なるべく違うエリアのホテルを選ぶようにしています。1泊7千円のホテルなのに、ベルボーイはいるし、荷物はお部屋まで運んでくれるし、ちょっと高級仕様。快適ないいホテルでしたが、ビジネスホテルと違って新聞は無料じゃないし、バスの路線図は一日乗車券を買わないともらえないし、私の好みとはちょっとミスマッチでした。 チェックインして、ちょっとゆっくりしてから、三十三間堂へ。京都駅近くにあるのでいつも帰りがけに寄ろうと思いながら行けずにいる所。今回は初日に目指すことにしました。途中でガイドブックを見て4時まで(早すぎ!)ということに気づいたのですが、着くのは3時40分、入ってしまえばこっちのものと思ってずんずん進んで行きました。ところが、お寺さんが一枚上手。4時に全ての人が退場することを計算して、チケット売り場は既にクローズ。正面にある京都国立博物館も展示替えのためかクローズ。そこで、近くの清水寺まで歩くことにしました。 茶わん坂を上って清水寺へ。ここは午後6時まで。このくらいまではやっていてほしいですよね。このお寺は若いカップルが多く庶民的。でも、老若男女が楽しめて、ちゃんと奥が深いところが気に入っています。ちょうど夕暮れ時で、京都タワーが夕焼けに浮かぶ姿がきれいでした。前回は2時間くらいここで人を眺めていたのですが、今回は寒いので30分程で下山。たくさんの店が並ぶ二年坂、三年坂の店をのぞいてきました。ここも、修学旅行向けの土産物屋から高級骨董焼物、仏具店、デザインが売りのアートショップなど、様々な店が混在していておもしろいところです。ちょっと買物を楽しんで、これから夕食を食べる場所を探します。

(2008年12月30日)

|