玄関の正月飾り

ボビが晴れ着でお出迎え 巳年の飾りも増えました |

皆様、あけましておめでとうございます。2010年春にフリーに戻って3年近くが経ちます。その間に色々なことがありましたが、こうして2013年の年明けを無事に迎えられたことをうれしく思います。家族、友人、仕事仲間に愛され、助けられて生きていることを実感しつつ、私も彼らの助けになれるような存在でいたいと思います。

私は年頭に今年の目標を決めるという習慣はないのですが、フランス語の授業では毎年「今年の目標は何だ?」と聞かれます。フランス人は年頭にこういう宣言をするのが好きなのか、たまたま私の先生がそういうことを決めるタイプなのか、単に会話の糸口として重宝なのかはわかりませんが。そこで、毎年その場で適当なことを決めて答えるわけですが、今年は「フランス語が上達するように努力する」という定番の目標の他に、「ホームページに毎月1本はコラムを書く」「毎日1時間歩く」ことを付け加えようと思います。 書くことが好きといろいろなところで言っていますが、ネットのあちこちにその日その日の思いを書き込んでいると、自分の思いが集束せずにそのまま発散してしまって、考えが深まらないような気がしています。今年は、思ったこと、気になることは忘れずに深めて、きちんと文章にすることをしたいと思います。「1時間歩く」のは、頭と体のリフレッシュのため。便利な場所に住むようになって、だんだん歩かなくなっている自分への諫めです。これは遊びに出かける場所を増やして、そこで歩けば解決します。そのためにはしっかりと稼がないといけないので、今年もばりばり仕事をしたいと思っています。皆様、今年もどうぞよろしくお願い致します。 (2013年1月2日) |

|

先週、近くの図書館に行ってちょっと面白いタイトルの本を見つけた。

「象を洗う」佐藤正午著 まず惹かれたのは、「象を洗う」という表現。そして、「まひる」という名前。しかし、「まひる」とは私の勝手な思い入れによる読み間違いで、「しょうご」という名前だったのだが。 手に取って前書きを読むと、「象を洗う」とは編集者の間の隠語で、象は作家が取り組んでいる長編小説であり、苦労と時間を重ね、推敲してよい作品に仕上げることを指すと言う。これが本当なのか嘘なのかはわからないが、たとえ嘘にしても私にとっては魅力的なタイトルだったので、この本を借りることにした。 この本は私が名前も知らない作家のエッセイ集だったのが、自分の好みのものと見つけ出すという私の嗅覚は衰えていなかった。彼の文体は私の好みだったので、今度は小説を読んでみたいと思っている。 「象を洗う」は彼の2冊目のエッセイ集で、1冊目のタイトルは「ありのすさび」、3冊目は「豚を盗む」だという。この2つにどういう意味が隠れているのかはわからないが、なぜか言葉遊びの好きな私の興味をそそる。ちょっと作者に会ってみたい気もしている。そのときは、4冊目は「犀を投げる」、5冊目は「狐を突く」はどうだろうか、と提案したい気にもなっていいる。 (2013年2月14日) |

|

私が子どもの頃、近くの児童公園には土管があって、私はその土管でよく遊んだ。直径は1メートル、長さ2、5メートルほどの土管の中をくぐり抜けたり、よじ上ったりを飽きずに繰り返した。だが、最近の公園では土管を見ないように思う。なぜだろうか。

子ども時代を思い返すと、土管は子ども達にはなじみの深い遊具だった。私は2人の弟と土管をくぐりながら鬼ごっこをしたり、土管を家に見立ててままごとをしたりした。入り口を塞いで秘密基地だと言って、他の子ども達を排除したこともある。単なる円筒形の空間が、単純な形だからこそ、子ども達の想像力を刺激したような気がする。 当時は、なぜ公園に土管があるのか考えもしなかったが、最近朝日新聞の記事を読んでその理由を知った。5月11日朝刊の記事によれば、「水洗トイレの普及で、下水道工事が全国で行われた。その時期に建設業者の資材だった土管のうち、余った数本が各地に置かれたのではないか」という全国ヒューム管協会の人の言葉が引用されていたのだ。ヒューム管とは、陶製の土管に対して鉄筋やセメント、砂利などを使って作られた土管を指すそうだ。 しかし、ではなぜ、最近の公園には土管がないのだろうか。同じ記事の中で東京との職員がこの疑問に答えていた。現在81ある都立公園には遊具としての土管は置かれていない。その理由は「安全管理上の問題。中が暗く頭をぶつけると危険。人が住み着いたら苦情がくるので」だそうだ。なるほど、子どもがけがをしたときの責任問題を避けたい、浮浪者が住み着いたときの住民からの苦情も避けたい、というわけだ。 私にとってなつかしい遊具も、責任を回避したいお役所にとっては児童公園には置きたくないものなのだろう。だが、私と同様のノスタルジーを感じている大人は多いと思う。「三丁目の夕日」にも「ドラえもん」にも「サザエさん」にも土管が登場するし、テレビゲームの「スーパーマリオブラザーズ」では、土管が秘密のダンジョンの入り口だったり、土管の国があったりする。 土管は、靴の音は声が反響して別世界に来たような気分が味わえる。中に入るとちょっと冷やっとして心地よいので、暑い日本の夏には適した遊具だと思う。そこで私は、児童公園に土管の再設置を提案したい。危険回避より、子どもの想像力を刺激するほうが、ずっと大切なことではないだろうか。 (2013年6月23日) |

ホテルの敷地に入って最初に見えるつつじ

もう少し進むとホテルの姿が

さらに進むとホテルの全景が |

だいぶ前のことになりますが、ゴールデンウィークの旅行記を書いておきます。 4月30日と5月1日に蒲郡に1泊旅行に行ってきました。お目当ては「蒲郡クラシックホテル」に泊まること。友人が「古くてすてきなホテルらしい」というので、その気になったのです。しかし、地理に疎い私は「蒲郡ってどこ?」と地図を調べて豊橋と名古屋の間にあることを発見し、「本州のほぼ中心にあり渥美半島と知多半島に囲われた海辺の観光地」という情報を見つけて、ちょっとわくわくしました。 「蒲郡クラシックホテル」はつつじの庭園が有名で、この時期はちょうど「つつじ祭り」を開催中ということで、このお花見も楽しみのひとつです。しかし、当日は曇り、着いたときには小雨もぱらぱらというお天気でした。「昔は、ゴールデンウィークは晴れと決まっていたのに」と思いつつ、蒲郡駅からホテルへ。 ホテルは高台にあるので、坂を上って行くのですが、だんだんにつつじの花が現れ、その後ろにホテルの建物が見えてくるように作られていて、なかなかすてきなところでした。チェックインした部屋からは海とその向こうに延びる竹島が見え、その手前にはピンクの花が満開の庭園。さっそく庭園巡りに行くことにしました。 部屋の窓から見える海と竹島

(2013年7月25日) |

散策順路が示されている満開の庭園

濃いピンクのつつじも

散策路には緑の多いところも |

1株1株の背が高くて立派

部屋に荷物を置いて、さっそくつつじの庭園へ。雨が降り出しそうなお天気でしたが、それでもお庭には見物客がいっぱい。ホテルに泊まらない人は入園料を払って庭園を見に来ているようです。観光客だけでなく、ご近所の方たちもいるようで、お庭はのんびりとした雰囲気でした。 庭園には散策順路の矢印があり、私の背丈より高いピンクのつつじが並んでいます。茶色くなった花は一つもないので、毎朝ていねいに手入れがされるのでしょうね。たまに白やオレンジがかったつつじもあり、それがよいアクセントになっています。ゆっくりお庭をめぐりながら、ブライスのブログのための写真も撮りました。バックが美しいと人形も引き立ちます。  ドリーのドレスも引き立ちます

(2013年7月25日) |

ロビーに飾られた百合と極楽鳥花

吹き抜けのシャンデリアと透かし模様

階段のブルーの絨毯 |

ガラスの間仕切りもクラシック

蒲郡クラシックホテルの創業は1934年。築80年という老舗ホテルです。友人が「建物がすてき」という通り、古いけれど細部に美しさのあるホテルでした。 チェックインのために入ったロビーは吹き抜けの天井。ロビーの中央の大きな花瓶には私の大好きな極楽鳥花が活けられていて、旅の吉兆を感じます。天井を見上げると、2階までの吹き抜けになっていて、壁の透かし模様が美しい。きれいなものが身近に見られると、それだけで心がゆったりします。 そんなゆったり気分を満喫したくて、2階にあるカフェに行きました。テラス席で風に吹かれながらコーヒーとケーキ。バカンスのゆったり感が感じられるなかなかぜいたくな時間でした。 蒲郡クラシックホテルHP  コーヒーカップもケーキも美しい

(2013年7月25日) |

翌朝は晴れて、つつじも竹島もクリア

食事をした部屋は、シャンデリアがすてき

太陽を浴びて、つつじが輝いています |

ホテルの右側はこんな感じ

夜はホテル内のレストランでフランス料理を楽しみました。そして翌朝カーテンを開けると、外は晴天。窓の外のつつじと竹島が輝いていました。朝起きて、ホテルのカーテンを開ける瞬間は旅の楽しみの一つですね。 夜はホテル内のレストランでフランス料理を楽しみました。そして翌朝カーテンを開けると、外は晴天。窓の外のつつじと竹島が輝いていました。朝起きて、ホテルのカーテンを開ける瞬間は旅の楽しみの一つですね。

朝食は夕食をとったのと同じレストランで。海に面した窓空の景色も美しいし、木のよさを生かしたインテリアにシンプルなシャンデリアが映えていました。 朝食の後は再び、つつじのお花見へ。きのうもきれいだと思いましたが、朝の空気の中で日光を浴びている花は昨日の3倍増しくらいに輝いていました。見物客も昨日より多く、ホテルでは結婚式や披露宴も行われていて、全体に華やいだ雰囲気でした。 花に埋もれるボビー

(2013年7月27日) |

長い橋を渡って竹島へ

風に吹かれて大変

鳥居をくぐって竹島へ

本殿に向かって階段を上がります |

こんな石像も お花見の後はホテルの窓から見えていた竹島見物へ。竹島は緑に覆われた丸い島です。観光案内によれば、国の天然記念物に指定されている蒲郡のシンボルだそう。島の中央には日本七弁財天の一つ「八百富神社」があるそうです。

ホテルからぶらぶら歩いて海のそばまで行くと橋が見えてきました。橋の長さは387メートルだそうで、この橋を渡って竹島まで行くことができます。引き潮時らしく、橋の近くでは潮干狩りをしている子ども達の姿が見られました。のどかな風景です。橋の両側の海も美しいのですが、橋の上は風が強くて前に進むのが大変でした。 ようやくたどりついた橋の終わりには鳥居があり、ここが八百富神社の入り口のようです。ここからは階段を昇り、坂道を進んで島の頂上へ。そこに神社がありました。弁財天は女性だし、楽器を持って浮かれているのでなんとなく親近感があります。 案内板に従って奥へ進むと海の見える高台に出ました。海を眺め、目の前の階段を下りると海沿いの遊歩道が見えてきす。どこに出るかわからない遊歩道をどんどん進んで行くと、最初にくぐった鳥居が見えて来ました。島の回りを半周くらいしたようです。最初の場所に戻って来来るとわかっていたらもう少しゆっくりと海の景色を眺めたのですが、ちょっとした駆け足観光でした。 島を一周できる道があります。海が近くてワクワク

(2013年7月27日) |

すぐ前に竹島が見える 「海辺の文学記念館」

お土産コーナーにあった弁財天の張り子

内部を見学。立派な床の間 > |

記念に買った三河縞の布

竹島見物を終えて浜に戻ると目の前に公園が広がり、小さな建物が見えます。日に照らされ、風に吹かれたので、お茶でも飲めないかと寄って見ました。

この建物は「海辺の文学記念館」というところでした。土産物屋や展示スペースはありますが、喫茶店はありません。でも、冷房が聞いていて、室内は快適。土産物スペースで、三河木綿の布を買いました。木綿の歴史は三河(愛知県東部)から始まったそうで、縞模様の織物は三河縞と言われたそうです。そんな歴史を読むと、布好きの私としてはひとつ記念に欲しくなります。 「海辺の文学記念館」のパンフレットによれば、明治末期に竹島の対岸に建てられた料亭旅館「常磐館」から眺める竹島と周辺の海岸風景は格別なもので、この旅館は大正・昭和期の文人達に愛され、菊池寛、志賀直哉、谷崎潤一郎、山本有三、川端康成、井上靖などが、自分の作品の中で常磐館や竹島を描写しているのだそうです。記念館には、それらの作品の一節と文士の写真が張られたコーナーがありました。これを見ていくのは、なかなかおもしろかったです。 そして、この記念館の建物は常磐館と同時期の明治末期に市内にあった建物を歴史的建造物として常磐館があった場所に移築したものだそうです。建物の奥には畳の部屋があり、そこの窓からは対岸の竹島が大きく見えます。多くの作家がこの風景を見て感動したのかもしれませんね。 海辺の文学記念館HP 和室の窓から見える竹島

(2013年7月30日) |

巨大あさりはとても美味でした

これが肉巻きおにぎり |

海辺の文学記念館を訪ねた後は海岸沿いをぶらぶら。近くのホテルをのぞいたりしながら見つけたのが、巨大アサリの売店。ちょうどお腹もすいたので、テーブルコーナーでこの大きなアサリと肉巻きおにぎりで昼食。もちろん、生ビールで喉を潤しました。昼にビールを飲むと、バカンス気分が満喫できます。

その後は荷物を取りにホテルに戻り、いつものカフェで休憩。前日同様、ケーキとコーヒーでくつろぎました。あまりあちこち観光せずに、老舗ホテルの古さを味わった落ち着いた旅でした。 (2013年8月1日)

カフェのケーキとコーヒーカップ このカップは円形ではなく菱形でした> |

シロップで煮たときの 甘酸っぱい匂いが好き

シロップ煮のできあがり |

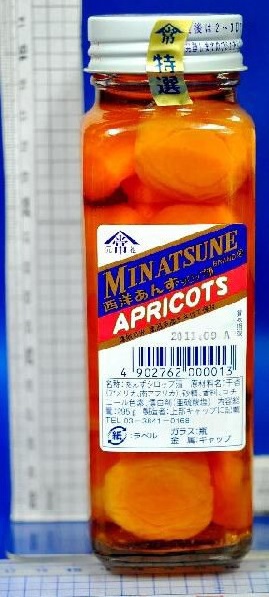

子どもの頃に好きだったアンズの瓶詰め

なぜ、アンズが好きになったのかはよくわからない。子どもの頃、大好きだったのがアンズのシロップ漬け。なぜか、厚みのある四角形の瓶に入っていて、それが大好きだった。お祭りの屋台のアンズあめも、アンズのジャムをはさんだ桃色のふわふわせんべいも大好きだった。オレンジ色の形が好きだったのか、甘酸っぱい味に惹かれたのか、好きと決めたからにはアンズならなんでもOKという心理が働いたのか、今となってはよくわからない。 高校生くらいになってからは、アンズを食べる機会は減った。お祭りで買い食いもしなくなったし、家にシロップ漬けの買い置きもなくなった。そして、それから長い年月が過ぎ、息子ができて、近所の神社のお祭りに一緒に行くようになって、またアンズあめやアンズジャムを目にするようになると「ああ、私はこれが好物だった」と思った。息子は金魚すくいや亀釣り、巨大なパンチボールや賞品の当たる当て物には興味を示すが、アンズあめやチョコバナナなどにはあまり興味を示さない。子どもが誰でもアンズあめが好きではないとすると、この好みは私が子どもの頃に得たものなのだろう。母や祖母が好きだったのかもしれない。 そして今、スーパーでアンズのパックを見ると心が騒ぐ。ほんの1ヶ月ほどの短い旬の時期にオレンジ色と小さな果肉を見ると、子どものころの偏愛気分が甦る。今はもう、それほどシロップ煮が食べたいわけではない。ただ、好きなアンズを家に持ち帰りたい、台所に甘酸っぱい匂いを漂わせたいという思いで買ってくる。これも征服欲の一種なのかもしれないと思うが、それならそれでいいと思う。というわけで、今年もアンズのシロップ煮を作った。食べる時よりも作る時を楽しんで、私の7月の行事は終わった。 (2013年8月6日) |

石垣島から竹富島へはこの船で

ヴィラの入り口で 出迎えてくれたシーサー

コンドイビーチ |

7月の4日から8日まで沖縄旅行に行ってきました。だいぶ前の話なのですが、自分の忘備録も兼ねて書いておくことにします。

まず往復の飛行機について。これはこのごろ気に入っているLCCのジェットスター。成田発着なのがちょっと面倒ですが、那覇往復が新幹線京都往復と同じくらいの金額で行けるのが魅力です。 今回の目的地は竹富島です。今まで何回か沖縄に行っていますが、島に行くのは初体験。那覇から飛行機で石垣島についたところで、海の美しさにため息が出ました。竹富島は石垣島の南西約6キロのところにあるそうで、石垣港から高速船に乗って10分ほどで到着。青い海、青い空、ぎらぎらの太陽というすばらしい沖縄の風景が目の前に広がっていて、バカンス気分が盛り上がります。迎えに来ていた車に乗って、宿の「ヴィラたけとみ」へ。敷地内に畳の部屋とお風呂付きのコテージが点在し、食事は別棟に集まって食べるという形の宿。今回は友人と一緒なので、2人部屋をふたつ取りました。 庭にはハイビスカスが  宿に着いたのはお昼過ぎ。太陽はぎらぎら、海も空も輝いていて、夏のエネルギーにあふれています。軽い昼食を食べて、さっそく海を眺めにコンドイビーチへ。歩くかレンタサイクルしかないというので、4人で炎天下を15分ほど歩きました。

宿に着いたのはお昼過ぎ。太陽はぎらぎら、海も空も輝いていて、夏のエネルギーにあふれています。軽い昼食を食べて、さっそく海を眺めにコンドイビーチへ。歩くかレンタサイクルしかないというので、4人で炎天下を15分ほど歩きました。

南国らしい木々の間を通り抜けて着いたビーチは、エメラルドグリーンの海の色が美しい白砂のビーチでした。沖縄の観光写真で見る風景そのもので、言葉にするとありきたりになるけれど、本当に美しい。海の音を聞き、風に吹かれ、太陽を浴びながら、この風景を友人と一緒に見ていることに喜びを感じました。久しぶりに海に入りましたが、これも気持ちがよかった。コンドイビーチ、おすすめです。 (2013年10月15日)

弓なりに続くビーチ> |

夕日を見に西桟橋へ

オレンジ色が美しい

空の色がきれい |

コンドイビーチからは送迎バスが出ていたので、帰りはバスで宿に戻り、それぞれの部屋でちょっとのんびりしました。宿のお兄さんが「竹富島の夕日はすばらしいので、ぜひみてほしい。夕日を見るなら西桟橋がいちばん」と言うので、夕日をめざして西桟橋へ。夕方は涼しくなって、歩くのもらくです。

桟橋に近づくと夕日見物の観光客も増えて来ました。そして、桟橋にも見物人がいっぱい。私たちも適当な場所に腰を下ろし、オレンジ色の夕日がだんだんに沈んでいくのを眺めました。「カップルで夕日を眺める」というのはロマンチックなシチュエーションなのでしょうが、私はやったことがありません。「もっと若いうちに、そういう経験をしてもよかったかな」と思える美しい景色でした。

沈む夕日  宿に戻って夕食を食べ、一部屋に集まってビールを飲んでからやったのが、星空を眺めること。これも「竹富島は星がきれい。ぜひ見てほしい」という宿のお兄さんおすすめに従ったもの。私は天文にはほとんど興味がないし、星座などはまったく知らないのですが、とりあえず暗い空を眺めてみました。最初は「たいして星も見えない」と思っていたのが、空を見続けるうちに見える星の数がどんどん増えて行きます。これは不思議な体験でした。じっと空を見上げていると、どんどん星の数が増え、「え、こんなに星があったの?」と思うほどの満天の星。これは、東京育ちの私には新鮮な驚きでした。

宿に戻って夕食を食べ、一部屋に集まってビールを飲んでからやったのが、星空を眺めること。これも「竹富島は星がきれい。ぜひ見てほしい」という宿のお兄さんおすすめに従ったもの。私は天文にはほとんど興味がないし、星座などはまったく知らないのですが、とりあえず暗い空を眺めてみました。最初は「たいして星も見えない」と思っていたのが、空を見続けるうちに見える星の数がどんどん増えて行きます。これは不思議な体験でした。じっと空を見上げていると、どんどん星の数が増え、「え、こんなに星があったの?」と思うほどの満天の星。これは、東京育ちの私には新鮮な驚きでした。

(2013年10月17日) |

ウタキの入り口

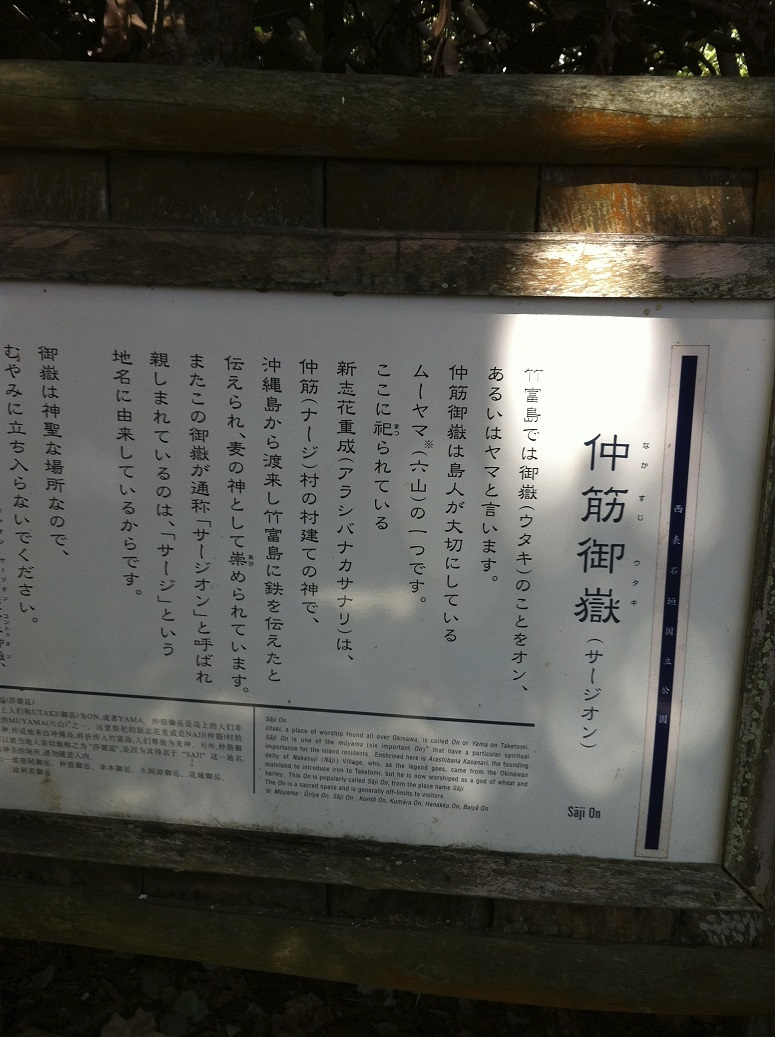

ウタキの説明

水牛車にのりました |

赤瓦の美しい集落  翌日は、竹富島の中心部の集落へ。この赤瓦の屋根の集落は国の重要伝統的建造物群保存地域に指定されているそうです。きのう、西桟橋からの帰りの夜道もこの集落の中を歩いて帰ったので、その時に明日ゆっくり見たいと思ったウタキに寄りました。ウタキというのは沖縄の神様がいる場所のようなのですが、周りを木々で囲まれて頭上だけが空まで抜けた空間が多く、自然のエネルギーが降りてくる場所のようです。私は宗教心はないのですが、この空間には心地よさを感じました。

翌日は、竹富島の中心部の集落へ。この赤瓦の屋根の集落は国の重要伝統的建造物群保存地域に指定されているそうです。きのう、西桟橋からの帰りの夜道もこの集落の中を歩いて帰ったので、その時に明日ゆっくり見たいと思ったウタキに寄りました。ウタキというのは沖縄の神様がいる場所のようなのですが、周りを木々で囲まれて頭上だけが空まで抜けた空間が多く、自然のエネルギーが降りてくる場所のようです。私は宗教心はないのですが、この空間には心地よさを感じました。

ここから少し足を伸ばすと、赤煉瓦の屋根が特徴の建物が見えてきます。屋根にはシーサー、垣根には花がいっぱいの美しい集落です。観光名所のなごみの塔に上り、竹富民芸館を見学。かき氷を食べ、水牛車に乗って集落を巡り、昼食は沖縄そばを食べて集落を満喫しました。 水牛は狭い道を器用に進みます

なごみの塔に上りました (2013年10月17日) |

カイジ浜

右手が防風林

木の下で涼みながらのんびり |

友人の一人は着物に日傘で 優雅に海を楽しんでいました

午後はカイジ浜とコンドイビーチへ。島内の観光は徒歩か自転車しかないと聞いていたのですが、歩き回っているうちに送迎が頼める循環バスが走っていることを発見。今回は炎天下を歩かずにカイジ浜に到着しました。 カイジ浜は遠浅のコンドイビーチと違って日陰を作っている防風林があり、その下に座ってのんびりと海を眺めて来ました。とても美しいビーチですが、流れが速いので遊泳禁止だそうです。この浜の名物は星砂。有孔虫の死骸だという星形の砂で、幸せを呼ぶと言われているらしい。ビーチの入り口の土産物屋でも星砂が売られていましたが、小さな子ども連れなら、波打ち際で遊びながら星砂探しを楽しむのもいいかもしれません。私が気に入ったのは防風林の葉っぱの形。「はすのはぎり」という木だそうですが、ほんとうに蓮の葉のような形でつやつやした美しい葉でした。 カイジ浜からは循環バスでコンドイビーチへ。ビーチにはレンタルパラソルがあるので、昨日同様パラソルを借りて日陰を作ってから海へ。遠浅なので泳ぐというより浸かるという感じですが、「どんどん海に入っていって、360度海」というのは心地よい感覚でした。このビーチには無料のシャワーと更衣室があり、飲み物や食べ物が買える移動パーラーもあるので便利です。海を見ながら飲む冷たいビールは最高の味でした。 はすのはぎりの葉

(2013年10月20日) |

これがセグウェイ

こんな道を駆け抜けました

石垣島の地ビールでランチ |

マンゴーは色がきれい

翌日は竹富島から石垣島へ。友人が「石垣島セグウェイ体験ツアー」というのを見つけて申し込んであったのですが、開始時間が朝10時からなので、それに合わせて石垣島に到着。船着き場から迎えの車に乗って、島の高台にあるバンナ公園にやってきました。バンナ公園は海抜230m、バンナ岳の山嶺に広がる広大公園だそうです。 しかし、その全貌を見る前に、小さなコンクリートスペースでセグウェイの講習を受けなくてはなりません。ヘルメットをかぶって、ギラギラの太陽を真正面から浴びながら、セグウェイの乗り方、降り方、ハンドル操作を練習しました。初めはけっこう怖かったし、私は運動神経が鈍いので転倒が心配でしたが、ガイドさんが熱心に教えてくれて、なんとか乗れるようになりました。練習の後は、私たち4人と名古屋から来たというご夫婦の2人の6人が、2人のガイドに挟まれてセグウェイツアーに出発。公園の中のマニラヤシの並木を通ったり、アレカヤシに囲まれた芝生の上を走ったり、チョウチョのいる温室を見学したりしながら、公園を1時間くらい走り回りました。なかなか楽しかったです。 その後は車で船着き場まで送ってもらい、石垣島の公設市場をざっと見学して、ランチ。石垣ビールを味わいました。石垣島にもきれいなビーチはたくさんありそうですが、暑いし、夕方の飛行機で那覇へ戻るので、それまで市場界隈を散策することにしました。マンゴー、石垣牛など、友人たちはそれぞれにお土産を送る手配をし、私はブラ子のブログのために写真を撮りつつお土産選びを楽しみました。 那覇ではいつもの友人宅に一泊して、のんびりさせてもらってから東京に帰ってきました。初体験の島の海は、期待通り美しくて大満足の旅でした。 セグウェイ観光 (2013年10月25日) |