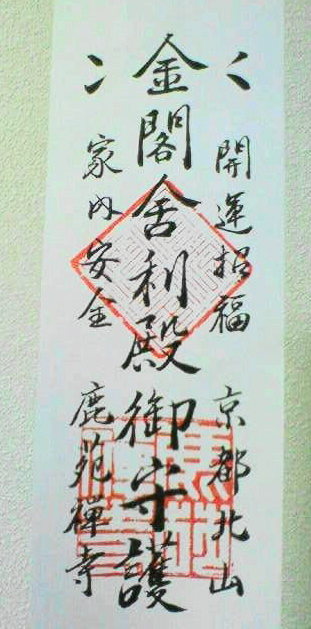

地下鉄の構内にあったレトロな看板  この形が魅力、清浄歓喜団 |

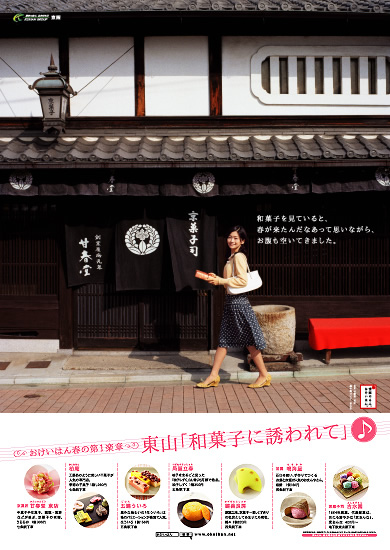

さて、ホテルで荷物をピックアップして、地下鉄で京都駅へ向かう。夕方の新幹線まで時間があるので、駅界隈を歩くことにする。まず、京都伊勢丹で京和菓子を眺めることに。和菓子は自分ではめったに買わないが、祖母がよく買っていたし、夫の母に送ることも多いので、有名どころの和菓子は知っているほうだと思う。そこで、京都でしか見られない菓子を見たいと思ったのだ。

京都の和菓子は、形も色も包装紙などのデザインも工夫を凝らしてあって、小さな工芸品のような美しさがある。東京のデパ地下で見かける店も多かったが、一つ私が注目したのが「清浄歓喜団(せいじょうかんきだん)」という奇妙な名前、奇妙な形の揚げ菓子だ。巾着袋の上部が花びらのように開いた魅力的な形で、歓喜天(聖天)にお供えするための歴史のある菓子だという。帰ってからインターネットで調べたところ、現在は宇治御蔵山の聖天宝寿寺(しょうてんほうじゅじ)の住職さんがお供えのために作り、和菓子屋では東山区祇園の「亀屋清永(かめやきよなが)」1軒のみが作っているのだという。伊勢丹で見たのはこの和菓子店のものだったのだろう。 形の奇妙さが珍しい味を期待させて、一目見てとても興味をそそられたのだが、一つ525円。ちょっと躊躇する金額だったので、眺めただけで帰ってきた。さらに少し調べたら、仏教の神様・歓喜天は、私の好きなインドの神様ガネーシャが仏教に入ったものだそうだ。そのことを知っていたら、一つ買ってみたのだが。しかし、やはり高価ですね。また、躊躇するかも。 次は、駅中の土産物店へ。今回は初めて生麩と生麩菓子を買ってみた。そのほか、山椒ちりめん、笹寿司、土産用の菓子などを買って新幹線に乗る。笹寿司を食べつつ東京に向かうと、自分の居場所に帰る気がして、それはそれでいいものだ。次は桜の季節に京都に行きたい、そう思った。 (2007年12月28日) |

枝ぶりが独特な北山杉 |

源光庵の庭を歩いていると、遠くから南無妙法蓮華経の声が響いてくる。近くに日蓮宗の寺があるらしい。声のするほうに歩いていって見つけたのが常照寺。赤い山門を入ってすぐ右手に帯塚がある。これは1969年に京都の有志が建立したもので、帯に感謝して祈りを捧げるところだそうだ。石の並ぶ姿がなかなか美しい。

もらったパンフレットによると、この寺の始まりは1616年。本阿弥光悦の子・光嵯が発願し、父の寄進した土地に日蓮宗中興の祖・寂照院日乾上人を招じて開創された鷹峰壇林(学寮)の旧跡だという。また、熱心な法華宗の信者だった京の遊郭の吉野太夫ゆかりの寺としても知られ、朱色の山門は吉野太夫の寄進で1629年に建てられたのだそうだ。境内には鬼子母神を祭る神堂、菩薩堂などもあり、奥には茶室や墓地などもあった。 つぎに、広い庭園と食事のできる場所があるという「光悦芸術村しょうざん」へ向かう。ここは織物会社が始めたレジャー施設らしいのだが、見つけた入り口は車の進入口らしく、螺旋状になった急な坂をどんどん下りることになった。下に着いてみると右手に大きな庭園、左手には土産物屋風の建物が見え、観光バスが数台止まっている。 なんだか変なところに来たかもしれないと思いつつ、丸い屋根の案内所へ。とりあえずお腹がすいていたので、鳥料理の店を教えてもらう。意外にもここから店に行くまでの川沿いの小道がすばらしかったので、この場所の印象が一変した。清流を生かし、ちいさな滝ができるように仕立てられた道なのだが、水が近いせいか緑がとても濃く感じられ、木の霊気が感じられるような空間だった。食後は「しょうざん庭園」へ。こちらはきれいに手の入った庭園で、中を川がゆったりと流れ、所々に石が配されている。枝を天に向かってまっすぐに伸ばしている北山杉と楓のコントラストも美しい。ベンチがないので、階段状になった石の上に腰を下ろすと、目の前に楓の枝が折り重なって広がっていた。この木が全部紅葉したら、さぞ美しいだろうと思わせる光景だった。 パンフレットによると、「しょうざん庭園」は、鷹ヶ峰の紙屋川沿いに造られた広大な日本庭園で、楓と梅林を巧みに配した紅葉の名所だという。また、梅の季節に来るのもいいかもしれない。一時間ほど庭を眺めたあと、土産物を売っている建物に入っていくと、喫茶コーナーがあった。ここでタクシーが呼べることが分かったので一安心。ゆっくりコーヒーを飲み、土産物を買い、最初に感激した川沿いの道をもう一度歩いてから、タクシーでホテルへ戻ってきた。 しょうざん庭園の紅葉写真が見られます 常照寺の紹介 (2007年12月15日) |

枯山水の源光庵のお庭  悟りの窓 |

光悦寺を堪能して参道を戻ると、通りの向かいにお寺があった。清雲山圓成寺。入り口に撮影禁止と書いてあったのでなんとなく入りにくい雰囲気だったのだが、せっかくここまで来たのだからと中まで入って見る。この寺は日蓮宗の寺なのだそうだが、奥には鳥居があり、岩戸妙見宮という名前が見える。ずっと奥まで入って行くと、修行に使われるという巖門の滝があった。全体的に、信仰の場所なので物見遊山の観光客は歓迎しないという雰囲気なのだが、楓の美しい庭があり、参拝客は私一人だったので、その厳かな雰囲気を楽しませてもらった。

次に訪ねたのは、この寺の並びにある源光庵。こちらは曹洞宗の禅寺で、全体的に雅やかな雰囲気がある。薄の穂に飾られた丸い窓のある山門を見たとたんに、この美意識に打たれた。奥に入って拝観料を払うと、品のいい五十代の受付の女性に「本堂の血天井を見て行ってくださいね」と言われて、ちょっとびっくりした。この雰囲気に血天井というと言葉は似合わない。 本堂に上がると、長方形の窓と丸い窓が並んでいる。四角いほうが「迷いの窓」、丸いほうが「悟りの窓」だそうだ。私は心を落ち着かせたいと思い、丸窓の前の畳に座って、そこから見える美しい庭を眺めてきた。 その後本堂内の天井を見ると、足跡が見える。この天井は伏見桃山城の遺構で、1600年に徳川家康の忠臣とその一党が石田三成と戦って討ち死にしたときの名残りだという。寺の天井にこんなものを持ってこなくてもいいと思うが、ここにおかれることで、死人の魂が慰められると思ったのだろうか。  源光庵山門 (2007年12月10日) |

光悦寺の入り口  敷石がモダン |

昨晩けっこう飲んだので、翌朝はゆっくり起きてホテルで朝食。今日は、前から行ってみたいと思っていた光悦寺界隈を訪ねることにする。地下鉄で近くまで行ってからタクシーをつかまえようと思っていたのだが、ホテルを出るとタクシーがすーっとスピードを落としたので、それをつかまえて乗り込んだ。行った先で数カ所お寺を回りたいと思っていたので、多少交通費がかかっても体力を温存したほうがいいと考えたのだ。

タクシーは、運転手さんとの会話がなかなかおもしろい。独特の柔らかな京 都弁も耳に心地良いし、広い通りを走りながらあちこちの建物の解説もしてく れる。今年の楓の紅葉は猛暑のせいで色が悪いとか、あのお寺はそろそろ見頃、などの紅葉情報も教えてもらった。車は上り坂をどんどん上っていく。「昨日の教訓を生かして、一番北にある光悦寺から回ることに決めたのは正解だった」と思っているうちに車が止まった。 光悦寺の入り口は「え、ここ?」と思うほど小さかったが、中をのぞいたとたんにその美しさに圧倒された。不揃いな長方形の敷石、その両側に伸びる青々とした竹の直線、そして両側から覆いかぶさるように茂る楓の葉。その一部がほんのりと色づいて、そこだけ別世界のようなしんとした静寂がある。ふーっとため息をついて、しばらくこの情景を目に焼き付ける。 奥に入っていくと、有名な光悦垣が目の前に現れた。垣根の前の楓が少し色づいて美しい。垣根の正面に座る場所があったので、そこに腰を下ろしてこの垣根とその前を通る観光客を観察する。ゆっくり座っていられるので、この場所はとても気に入った。 光悦寺はもとは本阿弥光悦の住まいで、光悦は徳川家康からもらったこの場所・鷹峯に工芸職人を集めて「芸術村」を開いたのだという。光悦の死後、日蓮宗の寺院に改められたそうだが、七つの茶室がある庭園は個人の庭という雰囲気が強い。庭の後方すぐ近くに鷹峯が見え、寺というよりは雅な感じの山荘というイメージだ。 庭を一回りして、再び光悦垣の前に腰を下ろす。紅葉の少し前だったので人も少なく、日光と風が心地よい。今日はずっとここにいてもいいなと思えるくらいの居心地のよい場所だった。  光悦垣の前で (2007年12月10日) |

「拾得」の看板  MOJO SUMのステージ |

曼殊院でのんびりした後は、別の道を通って駅に向かう。下り坂の散歩を楽しみつつ、鷺森(さぎのもり)神社へ。ここは小さな神社だが楓が多く、長い参道が修学院駅方向へ伸びていた。ここからだいぶ歩いて駅にたどりつく。

さて、けっこう疲れたのでホテルに戻って休憩しようかとも思ったが、とりあえず私の好きな河原町界隈に行ってみることにする。しかし、先斗町(ぽんとちょう)の通りを入ったすぐ先でみつけた「こみち」という喫茶店で休憩。お寺巡りで体が冷えたので、時間があったら行こうと思っていた岩盤浴の店を予約。四条河原町をふらふら歩いた後に体を温めてからホテルに戻る。 夜はちょっと趣向を変えて、ライブハウスに出掛けることにした。旅行前にジャズとロックのライブハウスを検索したのだが、なかなかコレと思うものに出会えず、ホテル近くの「拾得(じゅっとく)」だけメモしておいた。歩いて行ける距離なので、ここに行って見ることに。途中、なかなか立派な建物の前を通ったのだが、これは京都府庁舍だった。 「拾得」はけっこう広い店だったが、7時すぎに行ったときはもう満員だった。その夜の出演バンドはMOJO SUMという10人編成くらいのバンド。アメリカンロックのカバー曲が多く、ボーカルのお兄さんが気持ち良さそうに歌っている。メンバーに学生が多いらしく、客も学生さんが多く、ゆるくて牧歌的な雰囲気だ。適当なテーブルに相席させてもらって、ビールとキッシュ、渇き物をつまみに2ステージ楽しんできた。たまには、こういう夜もいいものだ。 (2007年12月9日) |

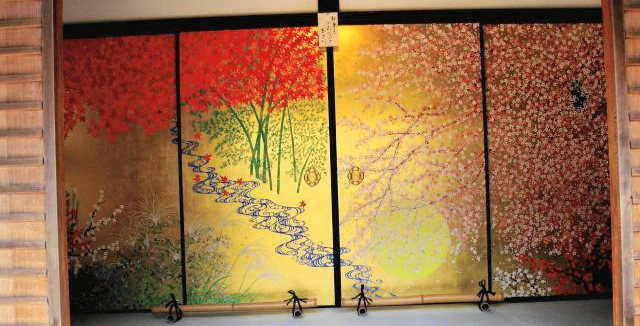

竹の間の襖の柄  菊の欄間 |

ガイドブックの地図を見ながら曼殊院を目指してすぐに失敗に気づいた。京都は盆地なので、北を目指すと上り坂になるのだ。曼殊院までも上り坂でけっこう疲れる。次回は一番北までタクシーを飛ばして、下りながら寺を巡ることにしよう。

お腹がすいたし、上り坂だし、なかなか着かないし、とだいぶ気持ちが沈んだところでふと目を上げると、うわーっと声を上げるような光景が目に入った。ところどころ紅葉した美しい楓の並木が目の前に現れたのだ。ここも上り坂なのだが、楓のトンネルをぐぐるようでとても趣がある。タクシーで来たら、この手前で降ろしてもらわなくてば、などと早くも次回の予定を立てる。 楓並木の美しさにすっかり元気になった私は、「いやー、やっぱり歩いて来てよかった」と思いつつ張り切って坂を上って行った。すると左手に鳥居が見える。曼殊院天満宮弁天堂。この門前の楓もなかなか美しい。そしてその奥にはお茶屋さん[弁天茶屋]があった。喜んで入って食べた手打ちそばの定食のおいしかったこと。かやくご飯、和菓子がセットになっていて疲れも吹き飛んだ。 さて、いよいよ曼殊院へ。JRのCMに使われたという勅使門の前を通り、別の門から中へ入る。大玄関の虎の間の襖は狩野永徳の作。迫力があってすばらしい。竹の間の襖の柄はとてもモダンに感じられる。奥の大書院に進むと目の前に枯山水の庭が広がる。遠州作だそうだ。ここでは、見事な松が目の前に来る位置に座ってじっくりとお庭を眺めることにした。目の前を観光客が通り過ぎるが、その人たちを眺めるのもなかなかおもしろい。後でパンフレットを読んで知ったのだが、この松は樹齢約400年の五葉の松。根元にある灯籠は、キリシタン灯籠なのだそうだ。 ここはけっこう広いので観光客が多くても気にならないし、雰囲気もゆるくほんわかしていて、私とは肌が合う気がした。次回また、ゆっくりと訪ねてみたいと思う。 |

庭園の五葉松 (2007年12月9日) |

圓光寺入り口  きらびやかな襖絵 |

詩仙堂のあとは曼殊院(まんしゅいん)に向かう予定だったが、すぐ近くに 圓光寺というお寺があったので、寄ってみる。ここはなんとなく優雅なたたずまいの寺で、入り口を入ったところに金地に四季の花が描かれたふすまが展示されていた。奥に入ると楓が美しく配された庭園が現れる。ここの楓は少し赤く色づいていて、なかなか美しい。初めて紅葉らしい風景に出会ったので、建物の畳の部屋に座って、ゆっくりとお庭を眺めてきた。静かな部屋に座って静かな庭を眺める。それだけで、自分の心が鎮められるような気がする。

最後に宝物館を見学したところ、このお寺には約400年前に作られた現存する日本最古の木活字五万個 (圓光寺木活字)があるそうで、その一部が展示されていた。パンフレットによると、この寺の建立は1601年。徳川家康が禅師を招いて伏見に寺を建て、圓光寺学 校学校としたのだそうだ。そして、多くの書籍も出版、木活字はこの時に作られたようだ。1667年に現在の場所に移転し、明治以降最近までは臨済宗の尼寺だったという。偶然みつけたお寺だが、自分の仕事と関係の深い活字をずっと大切に守ってきた寺と知って親近感が湧いた。 だいぶお腹が空いたので、詩仙堂の入り口横にあった双鳩堂で買った名物 「鳩もち」をどこかに腰掛けて食べたかったのだが、どうもお寺の界隈でそういうことをすると行儀が悪い気がして、お腹がすいたまま曼殊院をめざすことにした。 |

詩仙堂名物らしい「鳩もち」 |

紅葉しかかった庭 (2007年12月1日) |

詩仙堂の室内からみた庭  こんなサンダルを履かされます |

金福寺を出て、すぐ近くにある詩仙堂へ。入り口は小さく、竹の植えられた参道を歩いていくと拝観受付がある。靴を脱いで建物の中に入ると、目の前に写真で見慣れた有名な庭の風景が広がる。さっそく畳みの部屋に座って、白砂に丸く刈られたサツキの植え込みが配された庭をのんびりと眺めてきた。

詩仙堂は、江戸初期の文人・石川丈山が90歳まで隠棲していた山荘だそうで、その後曹洞宗の寺になったという。詩仙堂の名前の由来は一室の壁に狩野探幽に描かせた中国の詩仙三十六人の肖像画と詩があることだそうで、この絵も眺めてきたが、小さくてあまり良さがわからなかった。 詩仙堂は、建物の中から見える庭よりもその奥に広がる大きな庭が見事だった。白砂の敷かれた起伏のある庭を細い川が流れ、様々な木々や花が植えられた静かな空間に鹿威しの竹の音がカーンと響く。この音がひときわ澄んで大きく聞こえるのが、静寂の中の華やぎになっているように感じた。ただ残念ながら、この庭には腰掛けてゆっくり眺める場所がない。人気の寺なので立ち止まられても困るのかもしれないが、美しい庭だけに、どこかに腰を落ち着けてゆっくりと眺めたいと思った。もうひとつ私が気に入らなかったのが、庭に出るときに履かされるサンダルだ。水色のビニール製で、歩きにくいし情緒がない。自分の靴で出てもいいかと聞いたところ、「どうしても、というのならかまわないけれど、庭が傷むのでサンダルでお願いしたい」と言われ、結局サンダルで出た。ヒールの靴などでは庭が傷むというのもわかるが、このサンダルのせいで美しい庭の風景はずいぶん減点された。 |

奥の庭園、薄がきれい (2007年12月1日) |

金福寺の入り口  庭園から芭蕉庵が見える |

出町柳駅から叡山電車に乗って、一乗寺へ。叡山電車は、前に友人に勧められた読んだ森見登美彦の「太陽の塔」に描かれていた電車なので、一度乗ってみたいと思ってた。本から私がイメージしたのは、箱根登山鉄道のような茶色ののろい電車だったのだが、意外に普通の電車だった。ただし、自動販売機のコインの認識と切符が出て来るまでの時間が微妙に長く、それがなかなか面白かった。

一乗寺からはタクシーで詩仙堂へと思っていたのだが、タクシーがいるような駅ではなかったので、のんびりと歩くことにする。標識に従って歩いて行くと、金福寺(こんぷくじ)という矢印が目についたので、まずはここから。このお寺は名前を聞いた事もなかったのだが、行ってみたらとてもすてきなところだった。ガイドブックによると、船橋聖一の「花の生涯」のヒロイン村山たか女が尼としてすごした寺だそうだ。門を入ると白砂とサツキの丸い刈り込みが美しい枯山水庭園が広がり、書院の縁側に座って、その庭園がゆっくりと眺められるようになっている。書院東側に階段があり、そこを上って行くと茅葺き屋根の小さな庵がある。これは与謝野蕪村が再建した芭蕉庵だそうだ。 寺でもらったパンフレットによると、寺の創建は864年。松尾芭蕉が和尚と親交があったので、庵が芭蕉庵と呼ばれるようになり、その後与謝野蕪村が荒れた庵を再興し、時々句会を開いていたそうだ。寺の中には芭蕉、蕪村の句が書かれた板があり、蕪村の墓もあった。土曜日だが人も少なく、庭のモミジが少し紅葉していたので、書院の縁側でお日様を浴びながらゆっくりと庭を眺めてきた。至福の時間。 |

茅葺き屋根の芭蕉庵 (2007年11月24日) |

京都御苑に通じる門  冷泉家住宅入り口 |

今回のホテルは京都御所のすぐ横のザ・パレスサイドホテル。昨日の夜、友人から「朝の京都御所の散歩は気持ちがいいよ」と言われていたので、2日目の朝は、御所の周りの庭園・京都御苑の散歩からスタート。玉砂利は自分の歩く足音がうるさくてあまり好きではないのだが、京都御苑は玉砂利の道を通らなくても、木の間を抜ける土の散歩道があるのがうれしい。前回、桜にはちょっと早い時期にここの枝垂れ桜を楽しんだので、また来たんだねと歓迎されている気もする。

この庭園をバス停一個分くらいはゆうに歩いて、北西の角に到着。通りを渡って冷泉家(れいぜいけ)の特別拝観というのを見たのだが、これは期待はずれだった。たまたま4日しかやらない拝観日に当たっていたのとホテルから近かったので訪ねてみたのだが、建物を外からのぞくだけで、円山応挙の白鷹図という掛け軸以外はあまり興味をそそられなかった。「冷泉家住宅」は現存する最古の公家住宅だそうで、建築に興味のある人には興味深いかもしれない。 2日目は詩仙堂界隈をゆっくりと回ることにしたのでここからバスに乗って昨日通った出町柳駅へ。ここから叡山電車に乗って詩仙堂の最寄り駅をめざす。 「冷泉家住宅」特別公開の様子、白鷹図が紹介されています。 |

(2007年11月22日) |

色鮮やかな楼門 |

次にタクシーで下鴨神社へ。正式名称は賀茂祖親神社(かもみおやじんじゃ)、こちらも世界文化遺産だそうだ。やはり秋の特別参観をやっていて、「十二単着付け並びに王朝舞」を見学。十二単といっても藤原紀香が着たようなやつではなくて、もっと古い形だったが、着る方も着せる方も大変ということがよくわかった。その後は境内を散策。こちらの神社は京都の中心地に近いせいか、観光地でもあり地元の神社でもあり、という和やかな雰囲気がある。朱塗りの色が鮮やかな楼門の前では、七五三のお参りに来た家族が写真を撮っていた。

この楼門から「糺(ただす)の森」に出て、森を縦断する参道を歩いて町中に向かう。この森は、源氏物語や枕草子などにも歌われてきた場所なので、一度歩いてみたいと思っていた。かつては原生林だったというが、現在は緑濃い小さな森というイメージ。川が流れ、流鏑馬をやる馬場もあるという。夕方だったので空気がひんやりしていたが、また別の季節、別の時間に歩いてみたいと思う場所だった。 森を抜けてしばらく歩くと、鴨川と高野川の合流地点に出た。川沿いは公園になっていて気持ちがよさそうだ。すぐそばに叡山電鉄の始発「出町柳」駅がある。ここからもうひとがんばり、百万遍まで歩いて、もう一人の友人と合流。百万遍というのは地名かと思っていたら、百万遍知恩寺の愛称らしい。立派な門構えを見たのだが、だいぶ歩き疲れたので中は見ずに近くの喫茶店で休憩。 この喫茶店「進々堂」は、とても雰囲気のある店で、一目見て気に入った。ネットで調べたところ、70年以上の歴史のある喫茶店だそうで、友人二人は京大時代から通った懐かしい店らしい。歩き疲れたのでコーヒーとケーキがおいしく、久しぶりに会えた喜びも手伝って話がはずむ。その後、待ち合わせ場所の京都三条大橋の弥次喜多像の前に移動。奈良に住む友人夫婦と合流して、五人で楽しく飲んだり食べたりした。京都はそれだけでも人を引きつける町だが、旅行に行くと言うととこうして集まってくれる友人たちがいることが、私には大きな魅力になっている。 進々堂のHP。店のすてきな雰囲気がわかります。 |

(2007年11月21日) |

上賀茂神社の入り口 |

今年の春に京都に行ったときに、次は秋の京都に行きたいと思ってホテルの予約を取っておいた。毎日いろいろなことが起こるので、そんなこともすっかり忘れていたある日、手帳を見て「あら、私は京都に行くことになっているのだわ」と気づく。そんな非日常の仕掛けに乗って、11月2日から2泊の京都旅行を楽しんできた。

京都に行くと、関西在住の昔のパソコン通信仲間と会えるのが楽しみのひとつだ。今回は2日の夜に集まることになったので、その前に仲間の一人が京都を案内してくれた。昼にホテルで落ち合い、タクシーで上賀茂神社へ。上賀茂神社、正式名称は賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)。知らなかったのだが、世界文化遺産なのだそうだ。赤い鳥居の前でタクシーを下りると、その奥には広い空間が広がり、奥にもう一つの赤い鳥居が見える。これまで京都ではお寺巡りを楽しんで来たが、神社に来たのは初めて。この鳥居と奥の広い空間を見ただけで、辺りの雰囲気が違う気がする。 二の鳥居をくぐると、境内にきれいな小川(「ならの小川」という名前)が流れていて、その奥に本殿がある。ふだんは外から本殿を仰ぎ見てお参りするだけなのだが、ちょうど秋の特別拝観というのをやっていて、建物に上がって、神社のできた謂れや雷神を祭っていることなどを神主さんから聞くことができた。お祓いを受けた後に建物の奥に入り、本殿と権殿を眺めながら建築の特徴などの話を聞く。建物は平安の頃の書物に記録が残っているほど古く、屋根は切妻造りで桧(ひのき)の皮葺きだそうだ。こういう話を聞いたあとで改めて建物を眺めると、感心するところも違ってくる。拝観後は境内を散策。川の流れのせいか、山が近いせいか、空気がひんやりとして気持ちがいい。 その後は上賀茂神社のすぐ横にある社家(しゃけ)町を散策。ここは神官たちの屋敷が集まった町だそうで、用水路風の川に沿って並ぶ家の外観はなかなか風情がある。途中で、社家の中で一軒だけ内部を公開しているという「西村家別邸」を訪ねた。ここは庭が美しく、畳に座って正面の庭、外に出て奥の庭と、おもむきの違う二つの庭を眺めてきた。 上賀茂の社家・西村家別邸(写真がたくさんあります) |

(左)円錐形の砂は神様が下りて来ると言われる「立砂」 (右)社家・西村家の庭園 (2007年11月16日) |

サンジェルマン教会の尖塔 |

パリ市立近代美術館はエッフェル塔の近くなので、最後にエッフェル塔を見ようと思い、トロカデロへ。ここからのエッフェル塔の眺めはすばらしい。ここにあるシャイヨー宮の中には海洋博物館、人類博物館、劇場などがあるのだが、今回は中に入らなかった。ちょっとすてきそうなカフェが中に見えたので、次回はゆっくり訪ねたい。

4時にホテルに戻り、乗り合いバスで空港に行く予定なので、最後はやはりサンジェルマン辺りを歩こうと思い、ノートルダムに出る。ここからぶらぶらとサンジェルマン教会前まで歩き、カフェで休憩。教会の尖塔を眺めながらのんびりする。 一人であちこち歩き回り、楽しくもあり、ちょっと辛い時もありという旅だったが、まあ当分はこうやって一人で生きて行くのだろうなと思う。 |

トロカデロ広場で

(2007年8月18日) |

ランチのチーズとトマトのサラダ |

マチスの「ダンス」  7月6日金曜日。パリ最後の日なので、朝からパリ市立近代美術館を目指すことに。メトロでシャンゼリゼに出てモンテーニュー大通りを歩いてアルマ橋へ。この通りは、シャネルやとても華やかなプラザ・アテネ・ホテルなどがある通りですが、道幅が広く、感じのよい通りだった。 パリ市立近代美術館はセーヌ川沿いにあるパレ・ド・トーキョーの東翼にあるので、川沿いに歩いて行くと柱に落書きだらけのさびれた建物が目に入る。上の方にランチのパラソルが見えたので、恐る恐る上がって行くと、そこが美術館だった。後でわかったのだが、正面入り口は上の通りにあり、そこはなかなか立派だった。市立なので入場料は無料。 ここのコレクションは20世紀のフォービズム、キュビズムが中心とガイドブックに書いてあったが、ゆったりしたスペースにすばらしい作品が並んでいて、感激。最初に見たのはマチスの部屋の「ダンス」。これだけでも来てよかったと思ったが、他の展示室を回るうちに、ピカソ、ドローネ、レジェなどの作品を発見し、どんどん引き込まれて行く。そして圧巻が、最後に見たデュフィの部屋の「電気の妖精」。これはU字形の部屋の壁面一杯に描かれた巨大壁画で、見ているだけでわくわくするような圧倒的な美しさだった。部屋の隅に腰掛けられるようになっていたので、ゆっくり、ゆっくり眺めて来た。旅の最後にこの絵に出会えたことがうれしかった。 絵を見た後は、建物のテラスにあるカフェで食事。サラダ・ランチだというのでグリーンサラダを想像して注文したら、思いがけない姿のサラダがやってきたが、味はとてもよかった。 |

デュフィの「電気の妖精」の1部。せひ、本物を見て。

(2007年8月18日) |

プティ・パレ |

午後はシャンゼリゼに出て、プティ・パレを見学。ここは改装工事後オープンしたばかりとあって、建物も装飾もきれいなのにびっくり。中には17、18世紀の絵画や陶器などが展示されているが、展示品よりも建物の美しさにすっかり魅了された。しかも市立美術館なので入場無料。向かいにはグラン・パレもあるのだが、こちらも回るとぐったり疲れそうなのでパス。というのは、今日はマキシムの店の横にあるという「ミュゼ・アール・ヌーボー」のフランス語ガイドツアーに参加予定なのだ。

ガイドツアーがある3時15分に、マキシムの店を訪ねる。私は美術館にはいつでも入れると思っていたのだが、ガイドツアーでしか見学できないしくみとわかる。時間を合わせて来てよかった。15ユーロ払い、集まっていた5人と一緒に中へ案内される。この美術館はマキシムのオーナーであるピエール・カルダンが長年集めたアール・ヌーボーの花瓶、食器、家具などを6室くらいのアパートの各部屋に山ほど並べたもので、見応えのあるコレクションだった。ガイドの女性は、アール・ヌーボーの美術品の特徴を、作品を示しながら説明してくれる。約1時間フランス語に耳を傾けながら、じっくりと作品を眺めたのでかなり疲れた。 サン・トノレ通りを歩いて、近くのサン・ロック教会へ。ここは奥行きがあり、大きな宗教画やキリスト像などが並んだ立派な教会だった。通り道に教会があると寄らせてもらうが、それぞれに個性があってなかなかおもしろい。 「ミュゼ・アール・ヌーボー」のHP。 中の様子が写真でわかります。 |

階段の装飾が見事

(2007年8月16日) |

まっすぐに奥へ広がる植物園  フランボワーズのタルト |

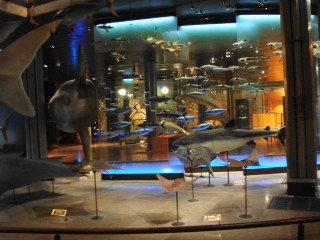

進化大陳列館の魚の展示  7月5日木曜日。今日も朝から雨なので、近くの植物園に行くことにする。歩いていると雨がやんできたので、途中でサンドイッチと水を買い、中で朝食。中に入って見ると、これは近所の公園という感じ。様々な植物が植わっているので学術的な意味はあるのかもしれないが、広大で美しい庭園を見慣れた目には地味にうつる。ガードマンが数人目を光らせているのも、庭園とは異質だ。この植物園を突き切るとオーステリッツ駅に出るので、近道としては良さそうだ。 7月5日木曜日。今日も朝から雨なので、近くの植物園に行くことにする。歩いていると雨がやんできたので、途中でサンドイッチと水を買い、中で朝食。中に入って見ると、これは近所の公園という感じ。様々な植物が植わっているので学術的な意味はあるのかもしれないが、広大で美しい庭園を見慣れた目には地味にうつる。ガードマンが数人目を光らせているのも、庭園とは異質だ。この植物園を突き切るとオーステリッツ駅に出るので、近道としては良さそうだ。

動物園があるというので入ってみたが、これも動物園というよりは動物小屋という感じ。Zooという表示がどこにもないと思っていたのだが、表示は「小動物園」を意味する語だった。中にいたのはヤギ、猿、梟など。小学校1、2年生らしき子供達が先生と見学に来ていて、そちらを眺めるほうがずっと楽しかった。 動物園は期待はずれだったが、せっかく来たので入り口近くにある「進化大陳列館」(入場料6ユーロ)を見学。ここは、動物の進化の歴史を展示するというコンセプトらしく、魚や動物のはりぼてがだーっと並んでいる。陳列の仕方に迫力はあるが、作り物の違和感がある。子供向けなのか、科学的な見せ方のコンセプトが日本と違うのか、私にはふしぎな空間だった。透明のエレベーターで3階まで上がれるなど、建物は新しくておもしろい。 寒いので一度ホテルに戻ることにする。ずっと買いたいと思っていた近所のパン屋でパテ・ド・カンパーニュ・サンドとフランボワーズのタルトを買ってホテルで昼食。タルトはとてもおいしくて満足した。 |

|

(2007年8月13日) |

私が見せてもらったのはこの絵に似たポスター。

個展のタイトルはRouge Levant |

エッフェル塔を目の前にしてのヨガは、旅行に行く前からの楽しみだったので、とても満足。しかし、芝生が濡れていて体が湿気ったので、ホテルに帰ってゆっくり風呂に入る。

着替えて、またムフタールのレストランへ。アントレにパテ・ド・カンパーニュのある店を見つけたので、そこで食事。オーナーも若い従業員も礼儀正しく、感じがよい。 食事の途中で近くの席に日本人らしいカップルを見つけた。常連らしく、40代くらいの男性のほうがオーナーと親しげに話していた。彼らが帰った後で、オーナーが近寄って来て「日本人か?」と聞く。「ウィ」と答えると、「さっきそこにいた日本人はリキゾーという画家で、こんどロワシーで個展をやるんだ」の誇らしげに教えてくれた。しばらくすると店の前に車が一台止まり、荷物を下ろして行った。オーナーはその荷物を見せに来て「これがリキゾーのポスター」だと言う。赤が効いたインパクトのある抽象画だった。「とてもきれいな赤ね」と言うと、「そうだろう」とうれしそうだ。日本人の画家がパリに住んで絵を描き、ここのオーナーにとても愛されていると思うと、なんだかうれしくなった。時間が合えばロワシーの展覧会も見たいところだが、個展は私の帰国後に行われるらしい。 東京に戻って、インターネットを検索して、Rikizoの作品を掲載しているページを見つけた。ご本人と話す機会は逃したが、せっかくの出会いなので、作品に注目したいと思っている。 作品が見られるページ |

Mouff'tot Mouff'tardというしゃれた名前の店  (2007年8月12日) |

Paris de 青空 Power YOGA☆ |

今日のハイライトは、エッフェル塔の前の公園シャン・ド・マルスでの青空ヨガ。きのうと同じヨガサークルが週1回ここで青空ヨガをやっているのをネットでみつけ、パリに行ったらぜひ仲間に入れてほしい思っていたのだ。だが日程が会わなかったので、メールでプライベートレッスンをお願いしてあった。昨日の参加者が一人加わって、先生ともども3人で、広い芝生の上でのびのびとヨガをやってきた。時間は午後7時。夕立の雨が残って、芝生は少し濡れているが、空は明るく、とても気もちがいい。きのうのヨガはちょっときつかったが、今日は2日目だし、私のペースに合わせてくれたので、体中が気持ちよく伸びて気分は爽快。しっかり汗をかいてリフレッシュした。

私が海外旅行に行くようになったきっかけは夫の死だった。3年半前に夫をガンで亡くしてからは、長期の休みにずっと家にいるのが辛くなった。私たちはずっとフリーのコピーライターとして自宅を事務所にして仕事してきたので、休みで毎日家にいると夫の不在を目の前に突きつけられる。それを避けるために、今年もパリ旅行を計画したのだ。これまでは、そういう話を全く未知の人にはできなかった。話そうとすると、いろいろなことを思い出して感情の制御ができなくなってしまうのだ。だが、今回は違った。ヨガが終わって、「どうして、パリに?」「パリにはよく来るんですか?」という雑談の中で、夫が亡くなったという事実を初めて、初対面に近い人に話すことができた。私のヨガへの信頼感は深いので、ヨガをやる人への安心感のせいかもしれないが、「あ、こんなふうに話せるようになった」というのは、大きな発見でもあった。 |

エッフェル塔の前でヨガ  左はスージー先生。Mixiに「 Paris de 青空 Power YOGA☆」のコミュニティがあります。 (2007年8月11日) |

カフェの前に立つザッキンの彫像。 奥のトリコロールの店が「ボナパルト」。 |

ノートルダムをゆっくり眺めた後は、またサン・ジェルマン・デ・プレに行くことにする。ノートルダム近くの左岸側には土産物屋が並んでいるので、今日はお土産の買物をしつつ散歩。友人や会社の同僚への小さなお土産を探すのは、毎回ちょっとした楽しみだ。ありきたりだが、私はエッフェル塔が好きなので、エッフェル塔のキーホルダーをいくつかと、紙粘土細工でパリの名所を描いたちょっとおしゃれなマグネットを数個買った。

サン・ミッシェルの噴水を眺め、すぐ横の本屋に寄って品定め。しかし、あまりピンと来る本がなかった。自分に合った本屋をみつけるというのはなかなか難しい。ここからブシ通りにつながる裏通りを歩いているとおしゃれな台所用品店があったので、そこに寄る。お土産になりそうなものをいくつか買って、あちこちふらふらしつつ、サン・ジェルマン・デ・プレ教会前のカフェ「ボナパルト」へ。まだここで食事をしたことがなかったので、昼食に「サンジェルマン・サラダ」というのを頼んでみる。くたくたにゆだったドジョウインゲン、ふつうのハムを細長く刻んだもの、パスタ状に細長くなったチーズが三食弁当のように3つに区切られて並んだサラダで、これは失敗。チーズだけはおいしかったが、量が多くて食べきれなかった。テラス席で教会を眺めながらのんびりしていたら、突然の激しい夕立。奥の席に移れと急かされて、初めて店内の席に座る。ここはここで、なかなか落ち着くが、心配事がひとつ。今日は夜7時からエッフェル塔の見える公園でヨガをやる予定なのだが、5時に雨が降っていると中止になってしまうのだ。今、降るだけ降って、あとは降らないでね、と思いつつ、雨に濡れる通りを眺める。 (2007年8月6日) |

こちらは正面。観光客のムッシューに撮ってもらいました。 |

7月4日水曜日。今日は朝から天気が良いので、ノートルダムをめざして歩きながら、あたりをぶらぶらすることにする。まずはムフタール通りの坂を上ってパンテオン横のサンテチエンヌ・デュ・モン教会へ。この教会はパリの守護聖女、聖ジュヌヴィエーブの棺があることで有名だそうで、ちょっと厳めしい雰囲気。ラシーヌとパスカルのための小礼拝堂があり、ラシーヌのためにお花代を置いてきた。次に次はセーヌ川ちかくにあるもうひとつの教会、サン・ニコラ・デュ・シャルドネ教会へ。これは2年前にエコル通りのホテルに滞在していたときに見えていた教会なので、訪ねてみた。中は半分工事中だったが、あちこちの壁に絵がかけられていて見応えがあった。サン・ニコラは、貧しい子供達を救った司教だそうで、優しげな像を眺めてきた。

そのままセーヌ川沿いを散歩し、ノートルダムの前へ。横から見るノートルダムも趣があるが、正面もなかなかいい。さすがにここは観光客であふれているので、中には入らず正面が美しく見える位置にすわって観光気分に浸る。日も射してきて、のんびりといい気分。ここは家族連れの外国人観光客が多く、子供達の様子を見ているのも面白い。結局私は、人間を観察するのが好きなのだと思う。 |

ノートルダム寺院。セーヌ川に面している側もきれい。

(2007年8月5日) |

|

ホテルに戻って休憩。毎日ひとりで歩いていると、なんとなく疲れがたまる。だが、今夜は7時からヨガの仲間に入れてもらうことになっている。日本人女性がヨガを教えているサークルを見つけて、事前に申し込みをしてあるのだ。待ち合わせはシャンゼリゼ通りのスーパーの前。ヨガができる服に着替え、ちょっとシャンゼリゼを歩いた後で待ち合わせ場所へ。初対面なのでうまく見つけられるかと心配したが、ヨガマットを持った日本女性たちが集まっているので、すぐにわかった。近くの個人のお宅で約1時間のレッスン。フィトネスヨガで、太陽礼拝に勇者、三角の体位などを織り交ぜ、なかなかハード。やっているときはきつかったが、しっかり汗をかいて血のめぐりがよくなり、体がリフレッシュした感じ。なんとなく重かった腰の調子もよくなった。学生さんだったりこちらで働いていたりという女性たちのおしゃべりに入れてもらい、なんだかほんわかした気分。

ホテルに戻って、熱い風呂に入ってリフレッシュ。休憩して9時くらいにムフタール街のビストロで食事をするのが日課になっている。だいたい夜のコースはアントレ+メイン、またはメイン+デザートで10〜16ユーロくらい。これにワイン、最後にコーヒーが定番だ。でも私は飲み出したらデザートはいらない。アントレ+メインの2品を取っておいしいときもあるが、量が多すぎて食べられないことも多い。そこで毎日散歩をかねてメニュ−を見ながら坂の上まで上り、ゆっくり戻ってよさそうな店をみつけることにしている。この通りは子供連れの観光客が多く、みんながメニューを見ながらうろうろしているので、眺めていると店の人がいろいろ説明してくれるのもありがたい。 今夜の店は、坂の出口近くにあるカフェ。「シャルキュトリの盛り合わせ+ワイン 9,5ユーロ」の看板に引かれたのだ。シャルキュトリとはハム、ソーセージなどの総称。パリのハム、ソーセージは塩気と独特の歯ごたえがあってとてもおいしい。一皿で分量もちょうどよさそうだ。赤ワインを頼んで料理を待つ。目の前に運ばれて来たのは、グリーンサラダの上にハム、大きめのドライサラミ、スモークの効いた生ハム各3枚、そして大きめのパテ・ド・カンパーニュがどんと乗った一皿。私はパテ・ド・カンパーニュが大好きなのだが、盛り合わせに乗ってくるとは思っていなかったので予想外の驚き。これに細いフランスパンの輪切りが付いてくるので、食事としては大満足。店のオーナーが横を通るたびに、「おいしいか?」「他に何かいらないか?」「旅行者なのか?」と声をかけてくるので、それに答えつつ食事を終えコーヒーでしめる。 食後は、ようやく暗くなりかけた通りをまたぶらぶら散歩。最後にホテル近くの食料品店でビールと水を買ってホテルに帰る。ホテルの近所を歩き回ってなんとなくなじみができるくらいの時期が一番好きだ。もうすぐに、名残惜しくなってしまうのだが。 | |

ムフタール街のビストロ。まだ、開店前。

(2007年7月30日) |

寺院の尖塔を目指してモスクに到着 |

寺院の中庭は水を張った美しい庭園  雨に塗れたのでホテルに戻って着替え、ホテル近くのラ・モスケ・ド・パリを見学に行く。降り止まない雨の中を歩いていくと尖塔が見えた。モスクの中に入ると、目の前に広がる噴水のある中庭が美しい。見とれていると「見学か?」と聞かれた。「ウィ」と答えると今は昼休みでモスクは午後2時から開くという。そこで「中にレストランがあると聞いて来たんだけれど?」と言うと別の角にあるレストラン兼カフェを教えてくれた。 角をぐるっと回って隣接するレストランへ。入り口のテラス席、その奥がカフェ、そしてそのまた奥がレストランになっている。テーブルは巨大な銅のお盆のように縁がちょっと高くなっていて、インテリアはエキゾチックな雰囲気。ここはフランス語学校の仲間からクスクスがおいしいと聞いていたので、クスクスと肉団子ファケルのセットを注文(15ユーロ)。クスクスを食べたのは3回目くらいだけれど、ここが1番おいしかった。 すっかり食事に満足してモスクに戻り、内部を見学。イスラム寺院らしい美しいタイル。建物の真ん中は庭園になっている。奥には礼拝堂があるのだが、その中は信徒以外は立ち入り禁止だ。雨で寒いが、ザッキン美術館もこのモスクのタイルも、雨に濡れてより色鮮やかな美しさを発散しているようだ。観光客も少ないので、庭園の中央に立って、雨に濡れるイスラム寺院の静けさをゆっくりと楽しんだ。 寺院を出たところで「地元の人ですか?」と声をかけられ、道を聞かれた。パリの地図を持っていたので、それを見せて道を教えたのだが、イスラム寺院から出て来た東洋人ということで地元の人と思ったらしい。そう言えば、最初に私に声をかけたガードマンの「見学ですか?」という問いかけにも、同じ意味合いがあったのかもしれない。日本人の私にはイスラムは遠い世界だが、実はオリエンタルという共通項があるのだなと思った。 |

回廊はタイルで美しく飾られている

(2007年7月28日) |

ザッキンの彫刻 |

7月3日火曜日も朝から雨。毎日あちこち歩いてだいぶ疲れて来たので、行きたい場所から訪ねようと思い、ザッキン美術館にやってきた。ロシア生まれのフォービズムの彫刻家で、1910年からパリに住んでいたオシップ・ザッキンの住居とアトリエが美術館になっているのだそうだ。 小さなアトリエには、女性の頭部、木彫の半身像などがならび、独特の穏やかな雰囲気。小さな庭には、いくつかのブロンズ彫刻が並んでいる。小さなベンチがあり、お天気ならばここにじっと腰掛けていたいと思わせる庭だ。庭を見つめる私に、チケット売り場のマダムが、「雨でほんとうに残念ね。お天気の日にここに座るのはほんとうにいい気分よ」と言うが、雨に濡れた庭の彫刻もなかなか美しかった。 特別展として、コンテストで選ばれた若いアーティスト二人がザッキンへのオマージュの意味で作った作品というのが展示されていた。一点はザッキンのブロンズ彫刻の映像をコンピューターに取り込んで、点描化して動きを出した作品。その展示室の監視役の女から私が聞き取った話では、パリの美術学校で学んでいるブラジル人学生の作品だという。「今はコンピュータだけど、昔はタイプライターのアルファベットでこういう絵を描いてたわね。日本の漢字は画数によって濃淡のグラデーョンが大きいから、こういう点描画がきれいにできる」と話したら、日本語の漢字を知っていて興味があるらしく、いろいろ質問された。空港から乗ったタクシーの運転手も、オペラ座近くの日本語学校で観光客用に日本語を勉強していると言っていたし、日本への関心は前より高くなっているのかもしれない。ほんとに小さな美術館なのだが、雨のせいか入場者も5、6人と少なく、とても居心地がいい。ここは、また次も訪ねて来たいと思わせてくれたすてきな場所だった。 近かったので、「カルチェ現代芸術財団」にも足を伸ばしてみた。カルチェが作ったアートギャラリーというのでちょっと興味があったのだが、やっていたのは「ロックンロール展」。プレスリーの映像がスクリーンに流れ、プレスリー時代のジュークボックスや雑誌が展示されていた。企画によっては面白い見せ方をしているのかもしれないが、スペースも展示方法もあまりいいとは思えず、今回来たのは失敗だった。 |

雨でしっとりとした庭  (2007年7月25日) |

モンソー公園の入り口 |

(写真下)美術館内のサロン(美術館HPより)  7月2日月曜日も朝は雨。だいぶ体が疲れているので、きょうはのんびり出掛けることにする。昨日突然メガネのつるのねじが外れたので、きょうはまずそれを修理しないと。ホテルの近くにメガネ屋があるのだが、開店時間を30分過ぎても開かないので、メトロでラファイエットへ。デパートならメガネ屋があると思ったのだが、修理はしてくれず、近所のメガネ屋を教えてもらった。そこで、メガネにあうねじを探してもらい、修理完了。東京のメガネ屋と同じく、修理代はとられなかった。 デパートの内装を眺めようと思ったのだが、全館ソルド(バーゲン)でごった返し、しゃれたディスプレイは影をひそめていた。そこで、ここからモンソー公園近くにあるジャックマール・アンドレ美術館へ。ここは銀行家夫妻が収集した私蔵コレクションを展示しているそうで、17世紀〜18世紀の宮廷画家の絵と豪華な邸宅が見所なのだそうだ。コレクションにはあまり興味がなかったのだが、中にすてきなサロン・ド・テがあるというので、行ってみることにする。 入場料9、5ユーロ。無料のオーディオガイドを借りて、それを聞きながら中を回る。特別展で中国の仮面展をやっていて、それも見てきた。くすんだような古びた邸宅で、コレクションも今一つという印象だったが、のんびり眺めてから入り口横のサロン・ド・テへ。ここはかつてのダイニングルームだそうで、商売に使っているだけに広くてきれいだった。残念ながら中は満席で、テラス席で昼食をとる。メニューを見てもよくわからず、適当に頼んだら鶏肉と生ハムの乗ったパスタが出て来た。コーヒーを入れて17ユーロ。旅行中一番高い食事だったが、味はとてもよかった。ここは美術館に入らないで食事だけできるそうなので、次は食事にだけ来たいと思った。 食事を終えて、モンソー公園まで足を伸ばす。入り口の黒と金の扉を写真などでよく見るのだが、中は気取りのない公園。きょうはバカロレアの発表日だそうで、やっと日が射し始めた芝生のあちこちで高校生らしき子たちがピクニックをしていた。このピクニック風景はあちこちで見かけるのだが、楽しそうでいいなと思う。 美術館HP(写真がたくさんあります) |

サロン・ド・テ(美術館HPより)  (2007年7月22日) |

パリはメトロが縦横に走っているので、目的地近くまでメトロで移動できるのだが、それだと点の移動になるので街の全貌がなかなかつかめない。それに駅と駅の間は意外に短いので、メトロの2、3駅はけっこう簡単に歩けてしまう。私はふらふらとあちこちの通りを歩くのが好きだし、パリの中心街はどこも建物が美しいので、点の移動だけではもったいない。そこで帰りは、お気に入りのサンジェルマン界隈を抜けてパンテオンからムフタール通りを下り、モンジュ通りのホテルまでぶらぶら歩くことにした。 まずは、パリに来るたびにうろうろするサンミッシェルの南西側へ。ひときわ賑やかなビュシ通りを歩く。学生が多いのだろうか、このへんは人が多くてもなんとなくのんびりした雰囲気で私の肌に合う気がする。ここからカルチェラタンを抜けて、パンテオンへ。前回泊まったホテルはこの近くだったのだが、パンテオンは訪ねなかった。今回も戸が閉まっている。その横にとても立派な教会が見える。サンエチエンヌ・デュ・モン教会というのだそうだが、ここも門がぴたりと閉まって中には入れなかった。 この教会の東側の道を南に下って行くとムルタール通りに出る。上のほうはカフェやビストロ、それからギリシャ料理の店が増え、坂を下りきる辺りにワイン、チーズ、魚、肉などの専門店や野菜のマルシェなどが現れる。この辺はだいぶ歩き慣れたので、ここまで来ると自分の通りに戻ってきたような気分になる。いつも閉まっていた地元の教会(サン・メダル教会)が開いていたので、中を見学させてもらった。私は結局、観光名所を訪ねるよりもこうして街をうろうろして人を眺めているほうが楽しいなあと思いながらホテルに帰ってきた。 | |

サンエチエンヌ・デュ・モン教会。別の日に中を見学した。  (2007年7月22日) |

サンジェルマン・デ・プレ教会の尖塔 |

アンヴァリッドの後は、私がパリで一番好きなサンジェルマン・デ・プレ界隈を歩くことにする。メトロのマビヨンに出て、サンジェルマン大通りをちょっと歩くと、サン ジェルマン・デ・プレ教会の尖塔が見えて来る。現存するパリ最古のロマネスク様式の教会なのだそうだが、そういう歴史を知らずに眺めた最初の時から、庶民的で入りやすい優しい雰囲気が気に入っている。 中に入ると右手に聖母マリア像がある。私は信仰を持たない人間なのだが、夫を亡くした年に初めてパリに来て、このマリア像の前で一心に祈ってる白髪の小柄な婦人を見て、「ああ、信仰があって、辛い時にあんなふうに一心に祈れたら少し心が軽くなったかもしれない」と思ったら、涙があふれた。今回中に入った時にはそんなことも忘れていたのだが、マリア像を見たらその時の映像がふわーっと戻ってきて、やはり涙が出た。記憶とは不思議なものだ。ゆっくりと中を見て、ミサ用の椅子に座って教会の雰囲気を味わう。 教会の「気」に満足したところで、教会の向いのカフェ「ボナパルト」に腰を落ち着ける。ここは有名なカフェ「フロール」の一本後ろの通りにあるのだが、パリに来るたびに寄るお気に入りのカフェなのだ。教会の尖塔が見える位置のテラス席に座り、休憩。今回パリの旅に連れて行った人形をテーブルに載せて写真を撮る。この人形のブログがあって、写真はそのブログ用。人形を出すと、好奇心旺盛な女性たちに話しかけられるので、一人旅のコミュニケーションツールとしてもなかなか重宝する。 |

お気に入りのカフェのテーブル  (2007年7月19日) |

ドーム教会 |

ロダン美術館の隣はアンヴァリッド。1640年にルイ14世が創設した戦傷兵のための療養所で、現在も退役兵が療養生活を送っているという。中にあるのは「軍事博物館」とナポレオンが眠るドーム教会。パリの街を巡る2階建てバスで通るだけならきれいだが、私は軍隊も英雄も嫌いなので、わざわざ訪ねてみようとは思わない場所だった。今回気が変わったのは、ここが前にノベライズした映画『ヴィドック』の1シーンの舞台だったからだ。原稿を書いていたときは、地図と見取り図、写真を見比べて臨場感のあるシーンを書こうと苦心したので、その現場を見ておこうと思ったのだ。 チケットを買って、ナポレオンの墓があるというドーム教会へ。この教会の屋根は黄金がきらきら光って、派手で美しい。無料貸し出しの説明テープを借りて聞きながら、中の展示を眺めて行く。さすがナポレオンの威光なのだろうか、中のすべてが派手だ。とくに中央ドームの天井画は華やか。ナポレオンの棺はこの中央ドームの真下の地下に安置されている。『ヴィドック』では、このドーム天井から地下まで100m以上の高さを、仮面を被った悪漢ふわっと飛び降りてこつ然と消え、ヴィドックが茫然とするというシーンがあるのだ。天井画と地下を見比べて、その高さを実感してきた。 チケットは「軍事博物館」と共通で7ユーロなのだが、そちらは見ずに教会前の小さな庭園のベンチで休憩。日が射して気持ちがいいので、しばらくぼーっとしていると、車椅子の患者らしき人たちが日光浴に来たりして、あらためて病院があることを感じた。 |

ドーム丸天井の絵  (2007年7月19日) |

(写真下)カフェテリアの昼食。イチゴが4ユーロとちょっと高い。全部で16ユーロ  翌日の日曜日はオーギュスト・ロダンの美術館へ。7月1日、第一日曜日なのであちこちの美術館が無料だそうで、ここも無料。入り口を入るとフランス庭園らしい円錐形に刈り込まれた木の間に「考える人」が見える。庭に置かれた彫刻というのはいいものだ。 建物の中にある彫刻では、やはり「接吻」がいい。よく本などで見るバルザック像もあった。特別展「日本の夢」というのをやっていて、ロダンの浮世絵のコレクションなどが展示されていた。荻原守衛など日本の彫刻家にも影響を受けたのだそうだ。モネのジヴェルニーの庭に行った時も日本絵画のコレクションを見たが、20世紀初めのアーティストたちは、日本画家や日本絵画と互いに影響しあっているようだ。 建物の奥の庭は、中央が芝生と噴水のあるオープンスペース。右側は並木の下にカフェと食事ができるスペースがあり、左側は木立の中に彫刻が点在する散策スペースだ。この散策スペースはひなびた感じで、東京・井の頭公園の彫刻館前を彷彿とさせる。ベンチにすわってぼーっとしていると蚊かに刺されたのまで同じだった。 ゆっくりと庭園を巡った後で、カフェステリアで昼食。見本が並ぶ定食の中から選んで買って自分でテーブルまで持っていくので、食べたいものが食べられた。ここは彫刻よりも庭園が魅力的だ。庭園だけなら1ユーロで入れるという。近くに住んでいたら、庭園に来たいなと思わせる場所だった。 | |

曇り空が、ここに着いたらいい天気に。奥の屋根はアンヴァリッドのドーム教会  (2007年7月15日) |

中庭の噴水もモダン |

(写真下)ストライプの円柱が印象的な中庭  「レ・アルの頭」を後にして歩いて行くと、格子模様の床が美しいギャルリー・ヴィヴィエンヌにぶつかり、中をうろうろするうちに方向感覚を失う。大回りしてモリエールの像を眺め、コメディーフランセーズの横からパレロワイヤルへ到着。正面入り口のストライプの円柱が並ぶモダンな中庭が、私のお気に入りの場所。庭を囲む優美な城館と現代アートの融合に好感が持てる。土曜日の夕方なので親子連れが多く、小さな子供たちが円柱に登る姿がかわいい。 歩き疲れて円柱に座り、さわさわと吹いて来る風を感じると、「ああ、自由」と思う。ここに一人、生きても死んでも一人。愛する者やいろいろな思いはあるけれど基本的には一人、それでいいと思える。たぶんそれが自由という感覚なのだろう。そして、そんなふうに思わせるのは、この風だ。 しばらく休憩した後で、奥の庭園へ入って行く。雨を通さないほどびっしりと茂って四角く刈られた両側の並木、中央に伸びる芝生と噴水。王宮ののイメージを遺す美しい庭園にはのんびりと集う普通の人たちがいて、それもなかなか心地いい。 |

奥は美しい庭園  (2007年7月12日) |

教会内の巨大なパイプオルガン |

(写真下)サン・トゥスタッシュ教会正面と「レ・アルの頭」。 彫刻はヘンリー・ミラー作で、本当のタイトルは「聴く人」  ポンピドーをたっぷり楽しんだ後は、パレ・ロワイヤルの庭をめざす。メトロに乗ってもいいのだが、途中の美しい街並みが眺めたくて歩くことにする。 これが大正解。フォーラム・デ・アルの横を抜けると突然石畳の広場に出て、正面奥にはドーム屋根の建物、右手には美しい教会、目の前には巨大な頭の彫 刻、というなかなかシュールな空間にぶつかった。ドーム屋根はパリ証券取引 所、教会はサン・トゥスタッシュ教会、彫刻は通称「レ・アルの頭」と呼ばれているもので、右の耳を地面に当てて大地の音を聴いているのだそうだ。左手が顔のそばに添えられていて、そこに子供達をよじ登って遊んでいる。円形広場を囲むように階段状の芝生があり、その縁に座ってくつろいでいる人も多い。 私も「頭」と教会の南側正面を眺められる位置に腰掛けて一息つく。ずっと霧雨が降ったりやんだりだったのだが、ようやく日が射し、風が吹いてきて、この教会の美しい外観を前にして座っているのが心地よい。この広場は、私のパリのお気に入りの場所に加わった。 せっかくなので教会の中を見学させてもらう。天井が高く、厳かな雰囲気で、歴史のありそうな教会だ。後でガイドブックを見たところ16世紀に100年がかりで建築されたそうだ。そんなことを知らなくてもちょっと身の引き締まる感じの威厳のある教会だった。入り口上には巨大なパイプオルガンがそびえている。私は信仰を持っていないが、ミサに参加させてもらって教会に響くオルガンの音を聞いたらすてきだろうなと思った。 |

奥の丸屋根の建物が証券取引所  (2007年7月12日) |

ピンクの縞がきれい。クレーだと思う |

これはイブ・クライン  朝起きて、パリで最初にどこに行きたいかと考えて、ポンピドーセンターに行くことにした。この中にある国立近代美術館のコレクションはすばらしい。私は20世紀の美術が好きなので、ここのコレクションはルーブルやオルセーよりもずっと魅力的だ。 朝起きて、パリで最初にどこに行きたいかと考えて、ポンピドーセンターに行くことにした。この中にある国立近代美術館のコレクションはすばらしい。私は20世紀の美術が好きなので、ここのコレクションはルーブルやオルセーよりもずっと魅力的だ。

ポンピドーの開館は11時なので、まずはメトロで一本のシャトレへ出かける。ここで地上に出てセーヌを眺め、私の大好きなサンミッシェルの噴水にあいさつ。歩いてポンピドーセンターまで行き、広場前のカフェで休憩。 開館と同時に中に入り、10ユーロのチケットを買って5階の「近代コレクション」(1905年〜60年)へ。マティス、カンジンスキー、ピカビア、レジェなど、私の好きな作家の大作をゆっくりと眺める。広くゆったりとしたスペースでこれだけの作品をじっくり眺められるなんて、なんという贅沢。美術に対するこの国の底力を感じる。4階は「現代コレクション」の階で、ウォホール、ボイスなどが並ぶが、私のお気に入りはイブ・クラインだ。6階の企画展スペースでは「AIRS DE PARIS」(パリの空気、パリの外観)という特別展をやっていた。これは写真やデザインなどで構成されていて、あまりおもしろくなかった。 絵を堪能してお腹がすいたので、6階にあるレストランで食事をしようと思ったが30ユーロ近い値段を見て退散。外に出て広場前の別のカフェで昼食。こんがり焼けた鴨肉に山盛りのポテトフライという「本日の定食」にとても満足した。腹ごしらえをしたところで、ポンピドーセンターのすぐ横に建つ「ブランクーシのアトリエ」へ。ブランクーシはルーマニア生まれの彫刻家で、パリで作品を発表し続けていたが、1957年に亡くなり、その後アトリエがここに移築されたのだそうだ。抽象的な作品に独特のやわらかな優しさがあり、アトリエ全体が温かい光に包まれているような印象。ちょっと幸せな気分になった。 |

開店前の6階のレストラン  (2007年7月10日) |

| 6月29日から7月6日まで、休暇でパリに行ってきた。ホテルはムフタール通りのすぐ近く。今回はタクシーの運転手が交通渋滞を避けてリヨン駅方向からパリに入ったので、エッフェル塔もセーヌ河もちゃんと見ないうちにホテルに着いてしまったのがちょっと残念だ。部屋に入ったら、風呂付きと念を押しておいた部屋はシャワーだけだった。フロントに交渉し、明日から風呂付きの部屋に変えてもらう。

ムフタール通りは常設の市が立つ細い通りで、入り口の辺りに果物市場や魚屋、肉屋、チーズ、ワインの店などが並び、その奥にはカフェ、ギリシャ料理店、チーズフォンデュの店などが並んでいる。観光地としても有名な通りなので、地元の店の合間合間にショコラの店やおしゃれな洋服店、化粧品の店、本屋、土産物屋なども出ている。ホテルに着いたのが6時過ぎだったので、ちょっと休憩して8時過ぎにこの通りを歩いた。今の時期は9時を過ぎても明るいので、初めての通りを一人でふらふら歩いても安心感がある。カフェやビストロの手書きのフランス語看板と道に張り出したテラス席を見ていると、パリにやってきた実感がわく。どこかで食事をしようかとも思ったが、飛行機でさんざん食べたのでビールを買ってホテルに戻り、そのまま眠ってしまった。 | |

ホテルの部屋(5F)の窓から見た風景。  | |

道路に書かれたギザギザは駐車禁止の印。  (2007年7月9日) |

|

毎日電車と地下鉄を乗り継いで通勤していると、通勤途中の女性の脚を後ろから見る機会が多い。そして最近よく目にするのが、女性たちの不自然な歩き方だ。社会は豊かになり、容姿や化粧に対する欲求も二十年前に比べてずっと高まっているのに、なぜこれほど、不自然な歩き方の女性が増えたのだろうか?

まず目を引くのが、極端に外股、または内股歩きの女性たちだ。このくらいひどいと両親や祖父母などが心配しそうなものだが、一人暮らしが増えて、指摘してくれる人間が身近にいないのかもしれない。次に目立つのが、ピンヒールを斜めに曲げたまま、よちよち、かくかくと歩いている子たち。脚の筋肉が弱くて真っ直ぐ立てないのかもしれないが、そのまま歩き続けていたら絶対に体のバランスがおかしくなると思えるような、ぎくしゃくした歩き方だ。最近スキニー・ジーンズが流行っているせいか、脚が曲がっているのも気になる。 歩き方や姿勢の悪い人は昔からいて、O脚、X脚という言葉もあるけれど、不自然な歩き方の若い女性の数は今ほど多くなかった気がする。しかも、最近は「なんとかしてあげたい」と思うような極端な例を目にすることが多い。こうした歩き方の変化には、運動不足、過度のダイエット、食事の変化など、さまざまな要因があるのだろうが、化粧、エステ、健康への関心がこれほど高いのだから、自分の歩き方にももっと関心を持てばいいのにと思う。 様々なところで二極分化が指摘されているが、若い女性たちも、ウォーキング教室や骨盤矯正に通ってきれいな歩き方を手に入れる層と、自分の不自然な歩き方に気づかずに体を壊していく層に分かれていくのだろうか。 本でもインターネットでも、健康的で美しい歩き方は学べるし、ちょっと気をつければへんな歩き方をなおすのは容易だと思う。今はデジカメや携帯でかんたんに映像が撮れるのだから、若い女性たちには、一度自分の歩く姿を撮影してみることを勧めたい。彼女たちの母親くらいの年齢の私としては、みなが元気にしっかりと歩いてくれることを願っている。 (2007年6月13日) |

|

あまり外出しない人にはピンと来ない話かもしれないが、デパートや公共施設のトイレは日夜進歩し続けている。デザインも機能もどんどん新しくなり、個室に座れば体の影を関知して水を流す音の代わりの雑音が自動的に流れ、用を済ますとやはり体の動きを関知して自動的に水が流れる。外に出て手を洗おうと蛇口の下に手を差し出せば、自動的に水が出て来る。最近は石けん水の出る蛇口が併設されている洗面所もあって、先にこちらに手を差し出せば、シュッと石けん水が出てくる。だが、時には心臓に悪いトイレがあって、ドキッとすることがある。

例えば私が通っているジムのトイレだ。このトイレは個室に入って座ろうとすると、ドアのすぐ横にある白いプラスチックのゴミ箱のふたが音もなく持ち上がる。毎回のことなのでいい加減に慣れればいいのだが、女子トイレの個室で自分以外に動くものに出会うことは予想外なので、とっさに警戒心が働いて体が固くなり、心臓が高鳴る。このゴミ箱のふたは、その上を何かが通り過ぎるとその影を察知して開くらしく、私が見つめる目の前で2、3秒静止した後に静かにふたを閉める。 もう一つ、毎回驚かされるのが会社近くの家電量販店のトイレだ。このトイレは化粧 コーナーもある清潔なトイレなのだが、個室に入って座ると背後から女性の声がする。 彼女は誇らしげな声で、毎回「このトイレは、自動的に水が流れます」と宣言するのだ。月に一度くらいこの声を不意に聞いてドキッとし、「ああ、ここはしゃべるトイレだった」と思い出しながら、居心地の悪い思いをする。 かゆい所に手の届くようなサービス、日々の技術進歩は日本の誇る長所なのだろうが、外国から来た旅行者が自動的にふたの空くゴミ箱、しゃべるトイレを見たらどう思うのだろうか。日本の技術力と合理性追求の精神は、もっと皆に役立つところに向けるべきではないだろうか。心臓に悪いトイレを使いながら、私はいつもそう考える。 たとえば、空調機の真下は南極、西日の当たる窓際は赤道直下のようなオフィスで苦しんでいる人間は多い。禁煙席と言いながら、すぐ横は喫煙席というようなカフェもたくさんある。快適を求める技術革新は、こういう不備を解消することにこそ役立ってほしいのだが。 (2007年5月27日) |

金閣寺をバックに  金閣寺の苔のきれいな庭で |

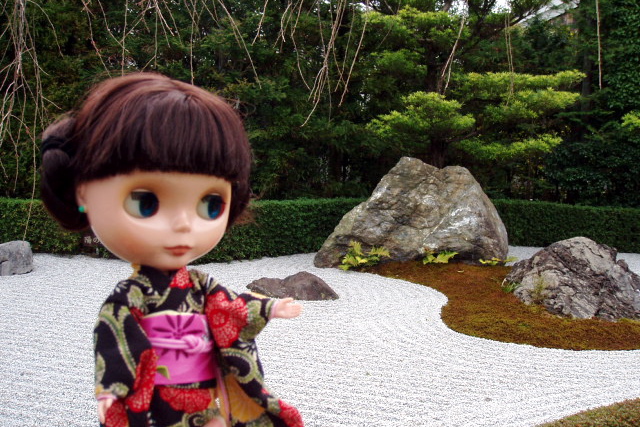

「リエさん、京都に行くの? だったら着物を貸すから、写真を撮ってくれば?」という言葉を聞いた時に、今回の京都旅行の隠れた楽しみが始まった。誘惑の言葉をささやいたのは、ブライスという人形をこよなく愛する邦子さん。私は邦子さんに感化されて、着せ替えの洋服作りが楽しそうと思い、モデルになる人形を購入した。「その人形に着物を着せて、京都のお寺で写真を撮る」というのが今回のシークレット・ミッションになったのだ。

初日はカジュアルウェアで金閣寺で撮影。2日目は着物に着替えて仁和寺と妙心寺で撮影。天気のいい外で撮るとなかなかきれいに撮れるので満足。最初は周りの目が気になったが、「あら、かわいい」と言われたりするとうれしいし、人形を撮っていても意外に人の注意を引かないこともわかって、外での撮影初体験を楽しんできた。  妙心寺退蔵院のお庭で (2007年4月22日) |

滝を仕立てた庭園  地層の美しさに感激 |

私は東京を美しい街だと思う。和の美しさ、洋の美しさ、古いものの美、最先端の美、それらをミックスした美が、東京のあちこちでうねりを上げている。ただし、広い街なので、自分の好みの美を見つけるのにある程度のコツがいる。

たぶん京都にも様々な美があるはずだが、いちばんわかりやすく、すぐに浸れるのが「和の美」だろう。それも歴史を生き抜いて来た一級の美なので、ふと見かけるだけで心を捉える。たとえば障子の桟のデザイン、寺院の欄干を止める飾り鋲など、何気ないところにはっとする発見がある。苔の緑の重なりや石の色の美しさにも目を奪われる。歩きながら、「おー、きれい。わー、すてき。これは面白い」と感嘆し続ける旅は刺激的だ。京都から帰るとまたすぐに行きたくなるのは、この刺激が忘れられないからだろう。  COCON烏丸の入り口のデザイン (2007年4月18日) |

満開の桜 |

京都御苑の桜が見頃と聞いて、午後は地下鉄で今出川へ。近くの門から中に入ると児童公園の辺りの桜が七分咲きくらいで、お花見をしている人たちもいる。小雨が降って来たが、日曜日とあってご近所さんらしい家族連れも多く、のどかな雰囲気だ。

一角にしだれ桜の美しい場所があり、その前のベンチに座って桜を眺める。お隣に座っているのは、お母さんと一緒に旅行に来たと言う私と同年輩の女性。「雨だけど、桜がきれいですね」などと話をして、一枚写真を撮ってもらった。お返しに私も桜の前に並んだ親子の写真を撮ってあげる。両親も夫も亡くなってしまった私には、年配の親子連れや老年の夫婦の旅姿はうらやましくもあるが、無い物ねだりをしてもしかたがない。今、ここにのどかに座って、きれいな桜を眺めていられるだけでもいいではないか、と思う。 少しぶらぶらしようと、御苑の西側を南下して丸太町へと向かう。途中に桃林、梅園などがあり、その広さと緑の多さに驚く。ただ、ほこりっぽく歩く音のうるさい砂利道が嫌いなので、なるべく土の上を選んで歩く。 どのくらいの広さなのか京都御苑のホームページを見たところ、京都御苑は面積約63ヘクタールの公園で、江戸時代には東西約700m、南北約1,300mの敷地内に 200もの宮家や公家の邸宅が立ち並んでいたのだそうだ。私は途中にあった神社に寄りながら南北に歩いたので、1km以上歩いたことになる。疲れたわけだ。 地下鉄で四条まで戻り、喫茶店で休憩。四条通りは前回来た時によく歩いて気に入ったので、夕方の新幹線の時間まで、この辺りをぶらぶらすることにする。  しだれ桜の前で撮ってもらう (2007年4月18日) |

|

三日目の朝は、昨日の集まりで勧められた錦市場へ。四条烏丸の交差点を上って、一本裏の通りを河原町方向に歩き始めると、やがて錦小路の入り口が現れた。カラフルなアーケード、細い道の両側においしそうな食品の専門店が連なり、いろいろな品物が美しく並ぶ。生麩、京野菜、季節の京漬け物など、京都ならでは食品をまじまじと眺め、鮮魚店のぴかぴかの魚に興味を引かれ、かつおぶし、つくだに、肉まん、おまんじゅうなどのいい匂いに、食欲がかき立てられる。こうした店の間に、ちりめん小物の店、インテリアショップ、コーヒー屋、寿司屋など、土産物を買ったり休憩できる店が挟まっている。観光客も地元の人も同時に買い物ができるように工夫されていて、たくさんの人がぶらぶら歩きを楽しんでいる。

きょろきょろしながらどんどん歩いていくと、突き当たりに登場したのが大きな鳥居。ここは学問の神様、菅原道真公を祭った錦天満宮だった。道真公の乗り物と言われる牛の像が入り口にあり、いかにも地元のご主人という風情の年配の紳士が、拝みながら神牛をなでている姿が印象的だった。せっかくなので私もお参りして、同じ道を逆方向に戻る。 ゆっくりと戻って行くと、今度はパックになった総菜が目につく。おいしそうな食品があちこちの店で売られているのだ。そうした食品を歩きながら食べている若いカップルや外国人もいる。だが、私の年齢ではちょっと立ち食いは恥ずかしい。前回はこの近くのホテルに泊まっていたので、ここで買って朝食にすればよかったとも思ったが、一人ではちょっと多すぎる量かもしれない。 手入れされた京都の寺や神社は美しいし、この市場にもその美意識は十分に踏襲されているのだが、ここは人間が身近でちゃきちゃきした商人の動きが感じられて、 新しい京都の一面を見ることができた。 錦市場HP 商店街振興組合員店舗120軒をぜんぶが見られるHP。とても使い勝手のいいHPなので、あちこちクリックしてお店を眺めてください。 (2007年4月17日) |

駅で見かけた 「おけいはん」のポスター。 |

夜は京阪電車に乗って、京阪三条駅へ。その上のKYOENのレストランで、昔のパソコン通信仲間たちと再会することになっている。その道すがら、京阪電車の駅で見かけたポスターでちょっと気になったフレーズが「おけいはん」。東京育ちの私が最初に思ったのは、自社広告に敬語の「お」? しかし、となりのポスターを見ると、「京阪のる人、おけいはん。」の文字。ストレートヘアーの可憐でちょっとしっかり者風の若い女性がほほえんでいる。なるほど、子の子が「ケイコさん」というような名前の設定なのだなと合点する。ここまでを理解してから車内吊りや駅貼りポスターに目をやると、あちこちに「おけいはん」広告が登場していた。

今のようなネット時代でも、西と東のほんの2、3時間の距離で、西半分のほとんどの人が知っていることを東半分の人がほとんど知らない、ということもあるのだろう。それが妙におもしろと思った。 京阪沿線お出かけ情報サイト「おけいはんネット」 (2007年4月15日) |

|

仁和寺の次は、やはり嵐電で行ける妙心寺へ。北門から入ると、中央の大方丈まではけっこう長い道のり。周りに塔頭(たっちゅう)という小寺院が47あるそうで、その中の退蔵院、桂春院、大法院の庭が有名なのだという。

あまり全体像が見えぬまま、大方丈の受付に行くと、ガイド付きで狩野探幽筆の「八方睨みの龍」が見られるという。拝観料を払い、ガイドの女性に連れられて重要文化財だという法堂(はっとう)のなかに入る。見上げると、天井に迫力のある雲龍図が描かれていた。円形の中に描かれた龍は、初めは天から降りてくるように見えていたのだが、ガイドの指示に従って室内の反対側に移ると、天に昇って行くように見える。撮影禁止なので写真は撮れなかったが、品があってなかなか良い龍の絵だった。 続いて、国宝の鐘と「明智風呂」とよばれる蒸気風呂の解説も聞いたが、これらは説明を聞かなければ関心をもたないものだった。たまに、こうしてガイドをしてもらうのもいいかもしれない。 次に退蔵院、桂春院のお庭を見学。大法院は公開されていなかった。それぞれに美しい庭でのんびりしたが、広すぎて歩き疲れた。次に来る時は、「花園」下車で退蔵院のお庭だけ見てももいいかもしれない。  退蔵院の奥の庭。 ベンチがあるので、のんびりできます。 (2007年4月15日) |

書院のお庭  写真を撮ってもらいました  金堂は金の飾りが効いています |

二日目は嵐電に乗って仁和寺へ。京都のバスは便利だが、観光客が多いと乗り降りに時間がかかり、夕方は渋滞でバス停での待ち時間も長くなる。待ち時間に観光客同士で話をするのも楽しいのだが、曇り空でなんとなく肌寒いので、今日は嵐電で行ける場所を回ることにする。

仁和寺は、御室駅で降りると正面に入り口が見える。山門をくぐり、左の書院に上がって庭を眺める。ここは、のんびり座って目の前の庭を見ることができるので、くつろげた。しばらくここでのんびりした後で、ピンク色の中門をくぐると桜の園が現れる。ここは御室桜という背の低い桜で有名だそうだが、まだ固いつぼみだった。御室桜の開花は遅く、普通の桜の約2週間後が見頃だという。 中門の奥には、きらびやかな金堂があり、五重塔や観音堂もある。観光客は少なく、広い敷地をのんびりと歩き、出口近くにある御室会館でうどんの昼食。全体がのんびりと穏やかなお寺だった。

きれいなピンク色の中門 (2007年4月8日) |

高台寺のシダレザクラ |

夜は円山公園のザクラを見に行くことにした。五条坂の旅館で一服して、夜の京都へ。「清水寺までは歩いて15分くらい。ライトアップしてきれですよ」と宿の主人に言われたのが、坂を上る元気がなくて京阪五条駅から京阪四条駅へ。そこから歩いて祇園花見小路を見学。3月30日、年度末の金曜日夜7時とあって、サラリーマンのグループと多数すれ違った。女性の同僚らしき人を全く見なかったが、これは花見小路という場所のせいだろうか。

風情のある花見小路を一周して八坂神社へ。中を通り抜け、円山公園の桜をめざす。夜に来たのは初めてなので場所がわかるだろうかと心配したが、夜店がたくさん出ていたので迷わなかった。目の前に現れたザクラは、やはり美しい。ライトアップされてボーッと浮かび上がるピンクのシルエットの前で写真を撮る人たちがたくさんいた。周りには花見客が大勢いるし、警官も遠くに立っているので、安心感がある。 ここから「ねねの道」を通り、清水坂を回って五条坂の宿まで歩いて帰ろうと思い、記憶をたよりに歩き出す。「ねねの道」を通りかかると、高台寺もライトアップされているという。前回は昼間訪ねたが、美しい寺だったので今回も寄ってみることにする。 明かりのついた坂道を上り、建物の中に入ると、思いがけずそこには満開のシダレザクラが。白砂を敷いた庭園に奥に咲くシダレザクラは、ライトに当たってふわっと浮かび上がっている。ライトが数秒毎に光量を変化させるので、サクラは見えたり見えなかったり。ちょっと演出過剰な気もするが、妖艶な美しさだった。ここはお庭も広く、歩き回るのが心地よい。道筋の足下にライトがあるので、庭全体を仄かな明かりが照らして、趣がある。ゆっくりと庭巡りを楽しんで帰路についた。

円山公園のサクラ (2007年4月7日) |

西源院の庭 |

金閣寺の次は龍安寺へ。中学校の修学旅行で行ったはずだが、ほとんど記憶にない。車の通りの激しい道を10分ほど歩くと、龍安寺の入り口が見えてきた。満開のユキヤナギに迎えられて山門をくぐり、池を左手に見ながら庫裡(くり)に向かう。石段の両脇の竹組の柵が美しい。

建物の中に入ると、有名な「石庭」が目の前に現れる。三方を油土塀で囲まれた長方形の庭園で、平庭式枯山水庭園なのだそうだ。箒目のついた白砂の上に置かれた15の石。5カ所に点在する石の根元には緑の苔が付き、砂の白さを際立たせている。見る人によっていろいろな解釈ができる禅寺の庭の面白さがあり、昔の斬新なインスタレーションとも言えそうだ。この庭は、縁側に座ってゆっくりと眺めることができたので、心地良い時間が過ごせた。 でも、石庭よりも私の心をとらえたのは外側の大きな庭園だ。梅林、桜苑があり、池をぐるりの巡ることができる。この寺は、もとは貴族の徳大寺家の別荘を管領細川勝元が譲り受けて建てた寺だそうで、なんとなく優雅な雰囲気がある。 寒いのでお寺の中にある湯豆腐の店「西源院」で、湯豆腐を食べて温まる。桜の季節にはとても混むそうだが、今日はまだ桜が二分咲きくらいなので、三時過ぎの客は私一人。きれいな庭がながめられる座敷で一息入れ、ゆっくりと庭を巡って帰ってきた。 龍安寺HP (2007年4月4日) |

入場券代わりのお札  曇りなのがちょっと残念 |

3月30日から2泊3日の京都旅行を楽しんできた。去年の夏、銀閣寺をぼーっと眺めたのが心地よかったので、今回は金閣寺を眺めようと決めていた。京都駅に着くと真っ先に金閣寺行きのバス停にダッシュ。しかし、列の長さと風の冷たさにめげて、タクシーに変更した。外の景色を楽しみつつ、ひたすら北上。北の山がどんどん近づき、やっと目的地へ。京都駅からはけっこう距離があることを知る。

入り口から、先の見えない垣根に沿って歩いていくと、突然視界が開け、日本庭園の池の奥に金色の建物が浮かび上がった。思わず、「ほーっ」と声を上げてしまうような演出だ。日の光を反射してきらきらと光る建物。その姿が池に映り、きらびやかなイメージを増殖させる。禅宗の寺とは思えない華やかさだが、たくさんの侘び寂びの寺を見た後では、この輝きが新鮮なのかもしれない。 金閣寺の正式名称は北山鹿苑寺(ほくざんろくおんじ)。1397年に足利義満が築いた山荘・北山殿を、義満の死後禅寺にしたもので、1994年に世界文化遺産に登録されたそうだ。「金閣寺」の名のいわれとなった建物は、「舎利殿」で、三層の建物の上二層に金箔が貼られている。金閣寺は極楽浄土を模して作られた庭園・建築らしいので、金色の光は浄土の輝きと思えば、その華やかさが納得できる。 観光客が多く、座って眺める場所もないので、しばらく金色の館を見た後はところてん式に一方通行の順路を歩くことになる。池の周りを巡って小高い丘を登ると小さな池が現れた。この辺りは苔の緑が深く美しい。池の前を通り、順路通りに丘を下ると出口が現れる。ちょっとあっけない気がするが、「金色の館は一瞬の夢、現世に戻って生活に励め」ということなのかもしれない。 (2007年4月4日) |

|

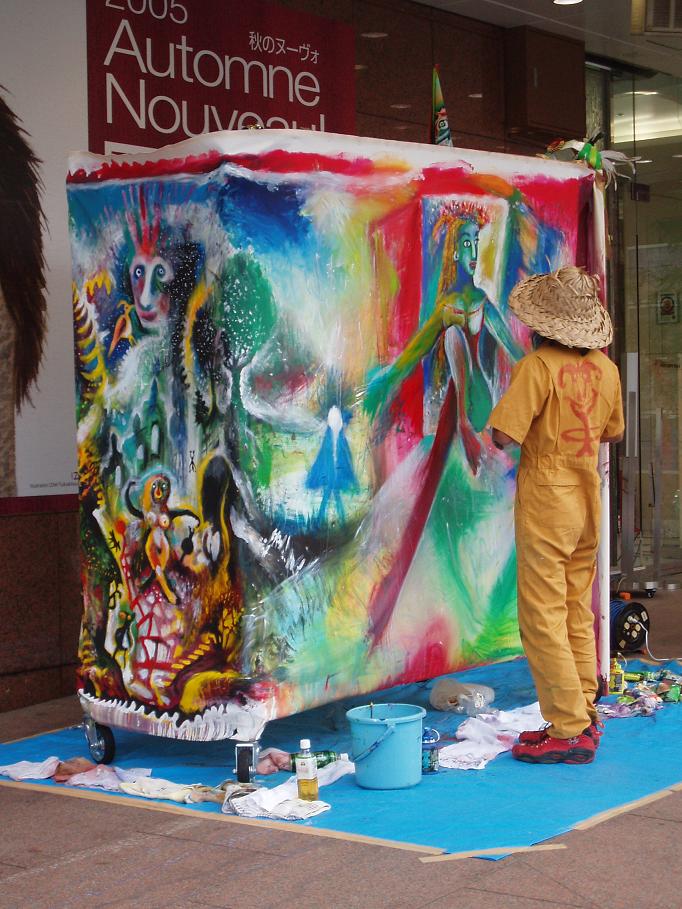

ある夏の昼下がり、プランタン銀座の入り口で、私は一人の男に釘付けになった。といっても、これはメロドラマの始まりではない。ずっと前から書こうと思っていた「描く男たち」シリーズの一人目、コージスキンと出会ったのだ。しかも、彼は目の前で巨大な布に一心に絵を描いている真っ最中だった。

麦わら帽子をかぶり、絵に没頭しているので顔はよく見えない。だが、その絵をみたとたんに私は、「わあ、コージスキンだ」とつぶやいていた。目の前で、好きな絵描きが絵を描く瞬間に居合わせるという幸せに感謝して、時間の許す限り、彼が絵筆を動かすところを眺めて来た。 これは、プランタン7階のギャラリーで開かれていたスズキコージ展の一環の「ライブペインティング」という試みだったらしい。2、3日後にギャラリーを見に行って、そこにいた担当者と話をしたのだが、スズキコージ氏は絵を描き出すと夢中になるので、暑さをものともせずに連日絵を描き続けたそうだ。 私が彼の絵と出会ったのは別役実の童話の挿絵が最初だった。初めて見たときに、その独特のタッチ、騒々しいようでいて不思議な静けさを持つ絵のとりこになった。1980年代初めのことだったと思うが、当時はイラストレーターとして有名で、コージスキンと名乗っていたはずだ。  岸田今日子さんのインタビューのためにご自宅に伺ったら、彼の絵が絵が描かれたブリキに箱が玄関に並べてあった。「わあ、コージスキンですね。私、大好きなんです」と言ったら、岸田さんはうれしそうに笑って、「お友達なんですよ」と教えてくれた。これはだぶん80年代後半のことだろう。その頃には絵本画家として活躍し、沢山の本に絵を描いていた。その後も演劇のポスターや店の看板、マグカップなど、さまざまな場面で彼の絵に出会うことがあり、そのたびに心の中でにっこりしていたのだが、目の前に本物の絵が現れるなんて、なんとラッキーなことだろう。 暑い夏の昼下がり。ウィークデーの昼休みも終わった時間なので、コージスキンの周りには二、三人の人しかいない。本人は周りにはまったく頓着せずに一心に絵を描いている。その横で静かに絵と描く男を見る幸せ。久しぶりの至福の時だった。 スズキコージ公認ホームページ http://www.zuking.com/ すてきな絵がたくさん載っているので、HPを見て下さい。この話はずっと書こうと思っていたのですが、ネットで調べたら2005年夏の出来事だったようです。 (2007年3月4日) |