|

新宿ステーションビル地下1階に新しく出来たファッションストリートを歩いていたら、私を呼ぶ物があった。服にも小物にも自分の好みが色濃く出る年齢になると、好みに合う物には向こうから呼ばれるような気がする。もっとも、夜目の迷いだったり値段と折り合いがつかないことも多いのだが。 今回私を呼んでいたのは黒いプードルのアップリケだった。ショッキングピンクのニット地に乗ったおしゃれなプードル。私は犬よりも猫派だが、プードルだけは独特の魅力をもって私に迫ってくる。生きたプードルを身近に感じたことはないので、子供時代からのプードルのイメージが私にとっては魅力的だったのだろう。プードルと言われて、最初に思い浮かぶのはオードリー・ヘップバーンだ。「麗しのサブリナ」では、一大変身を遂げてパリから帰ったサブリナはプードルを連れていたし、他のオードリーの映画でもプードルが小道具に使われていたような気がする。オードリー自体、ちょっとプードルっぽいし。 もっと遡れば、子供時代にみた中原淳一の挿絵の女たち。猫のような大きな目とつるんとした唇の女達はパリモードの服を着て、プードルを連れていたに違いない。他の犬と違って、つんとすましたように鼻先を上げて歩く姿勢に引かれるのだろうか。本物のプードルにはあまり魅力を感じないのだが、プードルのモチーフにそそられるのは、どういうわけだろう。 (2004年12月22日) |

|

少し日本の新しい小説家に目を向けようと思い、何冊か試してみたが、どうも好みの作品に当たらない。そこで、自分がどういう本を「当たり」と思うのか、考えてみた。 まず、ストーリーが面白い本。たとえばハリー・ポッターシリーズやダン・ブラウンの「ダ・ヴィンチ・コード」「天使と悪魔」などだが、ここで私がおもしろいと感じるのは細部の意外性だ。噛み付く本、動く写真など魔法の世界の新しい事物、自分が知らないキリスト教世界の蘊蓄。こうしたものとほつれのないストーリー、ヘタではない文体がからめば楽しめる。だが、この三位一体を兼ね備える作家を見つけるのはなかなか難しい。 次に自分が感じたことのある感情、感じるだろうと想像できる感情を作家の筆力で描き出している小説。これは概ね恋愛小説で、たとえば川上弘美の「センセイの鞄」の主人公の微妙な関係などが例にあげられる。だだ、このジャンルはこちらが年齢を重ねているせいか、感じ方自体の拙さ、表現の拙さが感じられるものも多く、読んでられないと思うものも多い。 三番目は不思議な世界を味わうことのできる小説。不思議さのヴァリエーションは各作者の手練によるが、その技が十分に楽しめるものに、私は一番心引かれる。たとえばマルグリット・デュラスのまともなようでいて微妙に異常な恋愛。銃から花が咲くボリス・ヴィアンの世界。独特のテンポでストーリーをメチャクチャにする町田康のリズム。ぐい飲みと金魚が恋をする藤枝静夫の「田紳有楽」、描き出す世界の中で漢字のイメージが増殖する多和田葉子の「飛魂」、母への感情の中で言葉が暴動を起こす庄野頼子の「母の発達」。 もう一つは、文章狩りができるもの。私は昔、小説の中の気に入ったワンフレーズをノートに書き写していた時期があった。これを称して文章狩りと言っていたのだが、今でも、書き写したいと思うしゃれた言い回し、人生訓、言葉遊びなどがあると、つまらない小説でも読み進む気になる。村上龍、山田詠美などには、こういう一行が多い。 と、ここまで考えて本屋の店先に立つ。並ぶ本はストーリー小説か恋愛小説が多く、ぱらぱらめくった限りでは私の心に響かない。いちばん「当たり」に出会いたいのは三番目のジャンルの小説だ。ここを求めていくとマイナーな海外文学に行き着くことが多く、私は今日も本屋の隅っこを熱心に眺めることになる。 (2004年12月19日) |

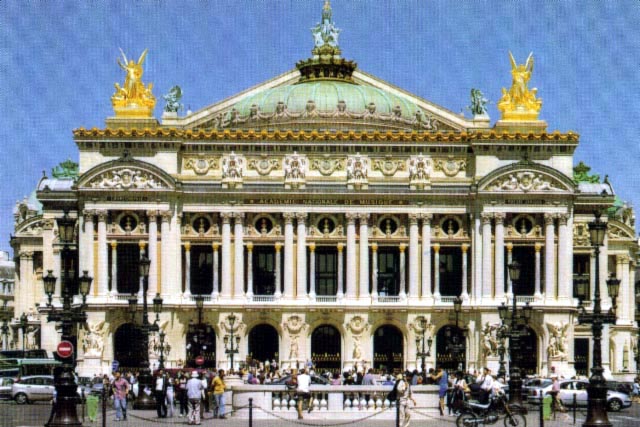

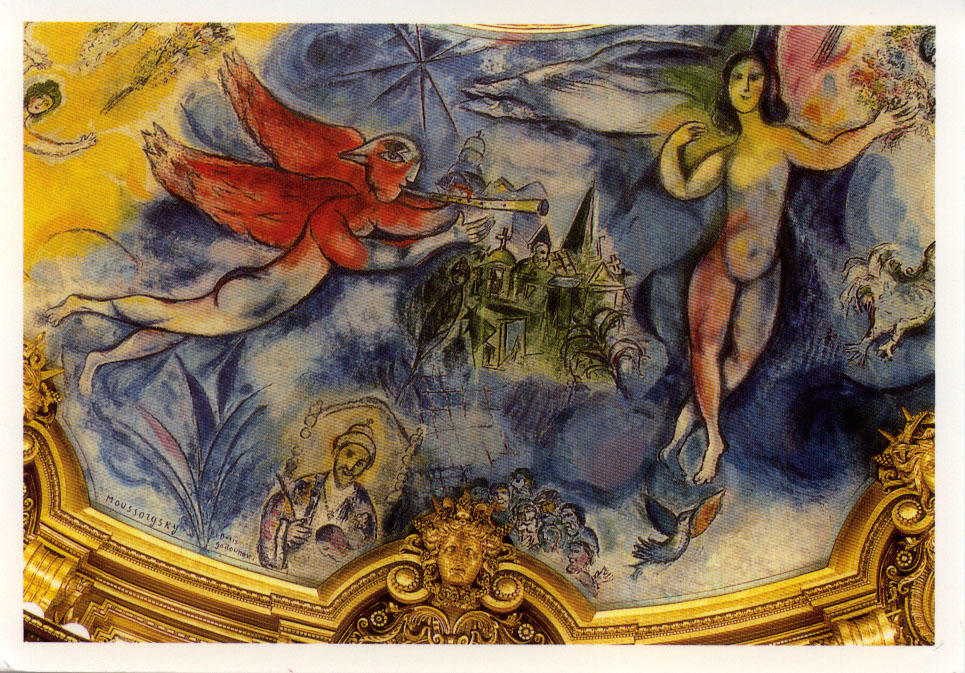

オペラ座正面  シャガールの天井画 シャガールの天井画

|

パリ初日。空港からホテルへ向かう夕暮れ、タクシーの中で見かけて「おお!」と思った派手な建物があった。その晩友人と会って、それが「オペラ座(オペラ・ガルニエ)」であり、この界隈に日本人向けの店がたくさんあることを知った。翌朝、小雨が降る中を歩いていて靴が破れているのを発見。新しいのを買うため急遽近くのデパートを目指すと、そのすぐ横に「オペラ座」があった。白日の下で見るオペラ座は、ともかく派手。ブルーグリーンのドーム屋根の頂上には彫像が立ち、屋根の左右にも金色の像が立つ。正面にギリシャ風の円柱が並ぶ威風堂々とした建物で、建物の前には数段の階段があり、旅行者らしき人々が腰掛けている。中は見学できるらしい。今は時間がないが、絶対に中を見に来ようと思った。 そして数日後。オペラ座の中に入り、チケットを買って見学。オペラ座は数年前に塗り直されたらしく、外観は新品の美しさがあるが、内部は古びていて階段の石がすり減っている。オペラ上演中の華やぎを期待すべくもないが、全体が薄暗く埃っぽく、昼間の劇場の寂しさが漂っていた。 歴史を感じはするが、ちょっと期待はずれだなと思いながら、階段を降りて客席を見学。ふと天井を見上げた私は、息がつまりそうになった。丸天井に浮かび上がる柔らかな色調の天井画がシャガールだったのだ。 マルク・シャガール。空飛ぶ男女、動物などが淡い色彩で美しく描かれた幻想的な絵画で知られるフランスの現代画家(1887-1985)だ。オペラ座は、ナポレオン3世の時代に建設されたという古い建物だ。その中にこんな天井画があるとは全く予想していなかったので、「シャガールだ!」というだけで驚きだったが、それ以上にこの絵のすばらしさに圧倒された。赤、青、黄色の鮮やかな色彩と楽しげなモチーフを見ているだけで心がほんわかしてくる。ここに集う観客は、オペラを見、音楽に包まれ、上を見るとシャガールの絵が目の前に広がるのだ。なんという贅沢、なんという至福。 私はしばらく黙ってじっと天井画を眺めた。二月に亡くなった夫に見せられないのを残念に思ったが、夫の分もこの美しさ、この瞬間を味わおうと思った。今回のパリ旅行でベストの時を挙げるとしたら、この天井画をみつめた時間だ。 (2004年12月16日) |

観光バスLes cars rougesの チケット半券 |

パリについた翌日、二階建ての観光バス「レ・カー・ルージュ」に乗った。ロンドンでおなじみの赤い二階建てバスと同形のものが観光名所を巡り、乗り降りも自由だという。着いてすぐに、「あれに乗るとおもしろいよ」と勧められて興味を持っていた。翌日、友達の仲良しのフランス人オリビエがパリ案内を買って出てくれて、あちこち連れて行ってくれたのだが、途中で私が赤いバスを眺めるのを見て「一緒に乗ろうか?」と誘ってくれた。 乗ったのはノートルダム寺院の前から。二階席の中でも見通しのいい一番前の席に陣取り、オリビエの話とフランス語のイヤホーン解説を聞きながら、一周することにした。セーヌ左岸沿いをずーっと走り、外務省前で右岸へ。コンコルド広場、ヴァンドーム広場を通ってオペラ座を周り、シャンゼリゼを凱旋門へと向かう。このバスで何より感激したのは視点の変化だ。徒歩では見られない高い視点から見通すセーヌ川とシャンゼリゼ大通りは、美しさもひとしおだ。凱旋門を一周してシャンゼリゼを戻り、今度はトロカデロからエッフェル塔、アンヴァリッドへと回る。こうしてバスで回ると、パリの街全体がクラシックで美しく、歴史的な建物が大切に保存されているのがよくわかる。アンヴァリッドは、前にノベライズした映画「ヴィドッグ」で主人公と悪漢が戦った場所なので、見ただけで心が高鳴った。ほとんど一周してルーブル美術館に着いたところで降車した。 そこからはバスでオリビエの住むモンマルトルへ。アパルトマンを見せてもらう前にモンマルトル寺院に上るケーブルカーに乗せてもらい、寺院の前からはパリの街を一望した。凱旋門もエッフェル塔も、上に登ってパリの街を眺めるといいと勧められたのだが、今回は機会がなかった。次回の楽しみと、今から心に決めている。  モンマルトル寺院前から

パリを望む (2004年12月12日) |

|

宗教心はないが、クリスマスの華やかな雰囲気が好きだ。私の子供時代のクリスマスの風景は、飾りが一杯のクリスマスツリー、きらきら光るイルミネーション、ケーキ、プレゼント、ごちそう、家族の笑顔が一体になっているので、毎年そのイメージが喚起されるのがうれしいのだと思う。 クリスマスが特別なのは、私の誕生日が二十二日のせいもある。毎年、私の誕生日とクリスマスは抱き合わせで祝われていたので、そのぶん私は特別扱いだった。鳥の丸焼きもケーキも弟たち二人よりもいいところをもらっていたし、プレゼントも豪華だった。小学校高学年になって、「弟たちは別にちゃんと祝ってもらえるのに、私はケーキが一回しか食べられなくてソン」と思ったこともあるが、抱き合わせの習慣は変わらなかった。今でも、自分の誕生日に丸いケーキが欲しくなるのは、このときの思いが心に残っているのかもしれない。 子供ができて、あの華やかできらきらした時間を一緒に味わいたくてクリスマツスリーを買い、毎年飾ってごちそうを作った。親になってみると、日本の親たちは子供たちの笑顔が見たくてクリスマスを祝うのだろうと思う。とくに戦争を経験した私の親の世代は、平和、豊かさ、子供達の笑顔がうれしくて、クリスマスという祭りを受け入れたのだと思う。 日本のクリスマスは独自に発展して一大イベントになった。私が通う銀座では、通りにも店にも様々なクリスマスツリーが飾られ、ショーウインドーには美しいディスプレイが並ぶ。商業主義と言ってしまえばその通りだが、行き交う人々が好きな人のためにプレゼントを考えているような温かな華やぎが私は好きだ。その温かい心を一歩進めて、家族の笑顔が見られる平和がどこの国にも訪れることを、皆に願ってほしいと思う。 (2004年12月10日) |

|

小説が好きだし、ずいぶんたくさんの本を読んできたが、読み始めて数ページで拒否反応の出る本がある。どんな内容でもどんな文体でもとりあえず楽しもうという心構えはあるし、変わった文体や奇妙な世界は好きなほうだが、自分の中で違和感のある文章に出会うと、そうした意気込みがしゅわしゅわと萎んでいく。 最近読み始めた本を例に挙げよう。短編集第一話の二ページ目。 彼女は、妖精の足跡の捕獲法を僕に教授した。 「教授した」がひっかかる。教授は「教え授けること」だけれど、動詞化には違和感があるのだ。その三行後。 足跡を残す。残すばあいがあると言う。 「ばあい」にひっかかる。ここは女性の会話の伝聞なので、彼女のある種の雰囲気を出したくてひらがなにしたのだろう。そう察しはついても、違和感は消えない。そしてその五行後。その彼女は元ガールフレンドで、三日前に別れたばかりという文章に続いて 特別さをそなえていただけに、失意ははなはだしい。 「特別さをそなえる」がさらっと読めないし、「失意」と「はなはだしい」も、こうし て現れてくると私には違和感がある。 売れている小説家の本だし、編集者をはじめ何人もの人が読んだ後で書店に並ぶのだから、こういう違和感も文章の持ち味なのだろう。違和感を持たない人も多いのかもしれない。だが、数ページで三つ引っかかると先を読む気になれない。フィーリングの合わない男のようなもので、私に向いた本ではないとあきらめることにしている。 (2004年12月8日) |

モネの水の庭  家の前の花の庭 |

ジヴェルニーのモネの庭を知ったのは、いつのことだろうか。モネの睡蓮の絵を見て、それが自宅の庭の絵だと聞いたのは子供の頃だったような気がする。その後、パリに行った父からモネの庭のすばらしさを聞いた。作家だった父はプロ棋士の囲碁観戦記を書いていたことがあり、本因坊戦だか棋聖戦の第一局が初めてパリで行われた時に対局を見に行った。そのついでに観光して回った先の一つがジヴェルニーで、その庭が良かったと何度か話して聞かせてくれた。 さらにその後、ガーデニングブームに乗って草花や庭づくりの原稿を雑誌に書くようになって、モネの庭について書かれた本に出会った。それは睡蓮で有名な「水の庭」ではなく、家の前の「ノルマンディー囲いの庭」について、実際に庭の修復に関わった女性ガーデナーが書いた英文の本で、庭のデザイン、四季ごとに植える花の年間計画などが、スケッチや写真で詳細に説明された美しい本だった。 こうした出会いがあったので、パリに行ったらモネの庭を見たいと思っていた。パリから車で一時間半くらいのところにあると知り、パリ在住の友人を誘って観光バスで訪ねることにした。訪ねたのは八月二十九日。天気もよく、当日は観光バスがいっぱい。ガイドに引率され、行列をつくって、まず「水の庭」から見学。人が多いのでどうなることかと思ったが、睡蓮の咲く池はモネの絵の雰囲気そのままで、しっとりと落ち着いていた。池の周りを回っていくと、絵で見たような風景が次々に広がり、たいこ橋や岸辺の柳、水面の睡蓮を眺めるうちに、自分が静かな絵の世界の住人になったような錯覚を覚える。 池の周りを一周したあとは、地下道を抜けて家の前の庭へ。ピンク色のかわいい家の前に広がる庭には花がいっぱい。家に向かって数本の道が並行に並ぶが、その一本毎に、黄色、赤、ピンクと色分けされた様々な花が並んでいる。アーチや柵に這わせたバラの花も点在し、庭の一角には木が植えられベンチが据えられたスペースもある。 モネが実際にここで暮らしたのは 一八八三年から一九二六年。四十三歳から亡くなるまでだという。その後孫娘がここに住んだが、庭は第二次大戦でほとんど破壊され、一九六六年に芸術アカデミーに寄付された。そして十年の修復作業を経て家も庭園もモネの住んでいた頃と同じ状態に再現されたのだそうだ。とすると、私が読んだ英文の本はこの修復作業の記録だったのかもしれない。 |

庭を楽しんだ後は家の中へ。一階に並ぶモネ自身の作品と彼の絵画コレクションを眺め、二階では日本の浮世絵コレクションを眺める。レモンイエローの壁のリビング、ブルーに統一されたキッチンなど、内部もモネが暮らしていた当時を再現しているそうだ。もう一度外に出て、花の庭を眺める。自分の視線が、同じように庭を眺めたであろうモネの視線に重なるのを感じる。死ぬまで好きな絵を描き続けた幸福な絵描きが愛した庭には、特別の温かみが宿っているような気がした。観光名所ではあるが、また訪ねて来たいと思わせる穏やかな場所だった。 ピンクと緑のコントラストが映えるモネの家 |

ホテル入口  バルコンからの景色 |

パリ行きを決めたとき、ホテルは街中のプチホテルにしたいと思った。今はインターネットで室内写真が見られるし、予約もできる。しばらくはネットでのホテル探しを楽しんだが、初めてのパリなのだからステキな宿に泊まりたいと思うと、一つに決められない。いろいろ迷うのも旅行前の楽しみではあるけれど、「いいかげんに宿を決めないとね」という時期になっても決心がつかなかった。 そんな時にふと見たガイドブックに載っていたのが、ホテル・ケ・ボルテール。私の心を捉えたのは「ボードレールが悪の華を書いたホテル」という一文。ボードレールの「悪の華」は高校時代に読んで気に入り、訳者であった村上菊一郎先生の授業を大学で受けて感激した記憶がある。初めてのパリで泊まるのにふさわしい場所ではないだろうか。さっそくメールを送ると、「当ホテルはセーヌ川に面し、バルコンからはセーヌ越しにルーブル美術館が見えます」という返事。フランス語で「ケ」とは岸の意味なので、名前だけでセーヌ川に面していることは想像がついたが、ルーブルの正面なら、観光にも都合がいい。そう思って、ここに泊まることに決めた。 着いたホテルはほんとうにルーブルの正面。部屋は狭く、テレビも冷蔵庫もないが、ベッドは広いし、お風呂はきれい。エレベーターは新しく、古い歴史を感じさせるほどではないが、居心地はいい。ただし、窓からの風景はちょっと予想と違った。バルコンの正面は確かにセーヌとルーブルだが、岸の並木がルーブルを隠してしまう。最上階の6階の部屋から眺めるか、木の葉の落ちる冬なら、きっといい景色なのだろうが。それと、前の通りの車の量が多く、昼間部屋にいた時は車の音がうるさかった。まあ、昼間部屋にいたのは1日だけだったけれど。  フロントは白髪のおじいさん。その後見かけた別のフロントも同年代の男性と40代くらいの女性。3人とも物腰が柔らかだし、聞けばなんでも親切に教えてくれる。聞かなくてもいろいろ教えてくれるので、会話も楽しめた。豪華でもないし、文人が愛したホテルということを声高に言うわけでもないふつうのホテルだったが、その自然なところが私は好きだった。 フロントは白髪のおじいさん。その後見かけた別のフロントも同年代の男性と40代くらいの女性。3人とも物腰が柔らかだし、聞けばなんでも親切に教えてくれる。聞かなくてもいろいろ教えてくれるので、会話も楽しめた。豪華でもないし、文人が愛したホテルということを声高に言うわけでもないふつうのホテルだったが、その自然なところが私は好きだった。ホテル前のカルーセル橋から

セーヌ方向を臨む ホテルのホームページはこちら (2004年11月19日) |

|

ある女性エッセイストの本に一枚の写真が載っていた。私が目を引かれたのは彼女の横に写っていた一客のコーヒーカップ。鋭角のラインにパープルの太い縦縞が美しく、一目でその色とフォルムが気に入った。 そのコーヒーカップのことが知りたくてそのエッセイを読み、それがフランスの陶器メーカーベルナルドのイタックというシリーズであることを知る。そこでさっそく銀座のデパートや陶器専門店をまわり、本物の大きさと触り心地を確かめたいと思った。 この形からすると、モダンなデザインの陶器メーカーと思っていたのだが、ベルナルドはフランスでは老舗だそうで、デパートに並んでいる陶器はヘレンド、マイセンなどと同じテイスト。イタックを置いてある店は一軒もなく、カタログを見ての注文になるという。そのカタログには欲しかったイタックの様々な色のコーヒーカップが並んでいた。だが、価格が問題。一客一万五千円。高い買い物なので、やはり自分の目と手で確かめてから買いたい。広い東京、どこかに品物があって、もう少し安い値段で売っているはずと思った私は、「出かけたときに、なんとなく探す」ということを続けていた。 そして今年の夏。パリ行きが具体化したときに最初に考えたのが、「ベルナルドでイタックを買おう!」だった。ブランドが多いことで有名なヴァンドーム広場近くにベルナルドの店があり、その奥のサロン・ド・テでは、ベルナルドの食器が使われているとか。「旅の記念にコーヒーカップを買って、サロン・ド・テでお茶するなんて、優雅でいいわ」と言うのが、私の頭に浮かんだイメージだ。 だが、実際にパリに行って見ると、左岸をうろうろするのが楽しくて、なかなか右岸のブランド・ストリートまでは足が伸びない。そうこうするうちに、トイレを借りに入った近くのデパートで、ベルナルドの売り場を見つけてしまった。 目の前にあるイタックの美しいフォルム。ウィークデーの朝のデパートは客が少なく、店員も全然やる気のない風情だったのに、目の色の変わった私に気づいたのか、近くにいた店員のマダムに声を掛けられた。そこで話ついでに、イタックを触らせてもらう。大きさも持った感触も好みにピッタリだ。だが、肝心の紫がない。「パープルがほしい」と言うと、「在庫はない。工場に注文になるがパープルが作れるかどうかわからない」と言う。「他の店なら、パープルがあるかしら?」「たぶん、どこにも在庫はないと思うわ」 この店にあるのは、黄緑、チョコレート色、金、銀。さあ、どうしよう。でも、触ったら欲しくなっちゃったし、本店に行けるかどうかもわからない。思い切って買うことにして黄緑を選んだ。 すると箱をさがしていたマダムが、「ロゼがあったわ」と淡いピンクを出してきた。「La vie en rose(バラ色の人生)か。夫がいなくてもバラ色の生活をするぞ」という気持ちでやってきたパリ土産にはふさわしいかも。そう思ってロゼを買ってきた。 そのコーヒーカップで、私は毎朝コーヒーを飲んでいる。居間の黒いテーブルに置くとロゼの明るさが引き立つし、私の心も引き立ててくれる。次回パリに行ったときは、また別の色を一つ増やそう。そう思うと、次の旅が楽しみになる。 ベルナルドのカタログページはこちら 左上のコーヒーカップの縦縞のものと、Tables Celebrates をクリックして出るカタログ表紙のゴールドがイタック(Ithaque)です。 (2004年10月16日) |

パリからの絵葉書 |

パリの街は想像以上に古く美しくて感激しましたが、なによりもいいなと思ったのは、中年男女のきりっとした美しさです。バカンスの明けのせいか、小麦色に日焼けした肌に、露出度の高いTシャツを着たマダムたちはしみもソバカスもあるし、深いしわもあるけれど、それがかえって品格を感じさせる。自信ありげに街を闊歩する中年カップルを見ていると、歳を取るのが楽しみになります。 美術館ではよく、アメリカ人の老夫婦に出会いました。こちらは奥さんのほうが体が元気で世話焼きというカップルが多かったけれど、地図を見て進む方向を指示したり、高価なアクセサリーを見立てたりなど、要所要所ではおじいさんが元気になります。二人で手をつないで仲良く絵を見ている姿はうらやましいなあと思いました。 毎日家で二十歳の息子を見ているせいか、若者はどこに行っても若者という感じ。ポン・デ・ザールの橋の上、ポンピドーセンターのビルの前、サン・ミッシェルの噴水の前、どこでも地べたに座って車座になり、金はないけど時間はあるぞ、とばかりにエネルギーにあふれて、楽しそうにわいわい話しています。 東京よりもそれぞれの世代が元気な感じがしました。たぶん東京の中年男性は忙しすぎるのでしょう。忙しすぎるというよりも、会社に長時間縛られ過ぎると言ったらいいのかもしれません。勤務時間は集中して仕事をして、アフターファイブは自分の生活をきちんと楽しむ。それが大人の生き方。そういう意識がもう少し浸透すれば、東京の中年男性も、もっと素敵になるのではないかと思いました。 (2004年9月23日) |

|

パリの地下鉄は東京の地下鉄と同じくらい便利。パリの中心を東西南北に走っているので、たいていのところには地下鉄で行けます。 駅の掲示や路線図もわかりやすいので、見物には重宝しました。 東京の地下鉄との大きな違いは車内や構内のアナウンスが一切ないこと。忘れ物に気を付けろとか、シルバーシートでは席をゆずれというような乗客への注意事項はもとより、次の駅はどことか、この電車はどこ行きというアナウンスもいっさいなし。車内にはその路線の路線図が貼ってあるので、必要な乗客はそれを見ればいい。「自分がどの路線に乗っていてどの駅で降りるかは、自分で責任を持とう」ということのようで、考えてみれば当たり前のことです。 東京の地下鉄はいつからあんなに親切な、見方を変えればうるさくおせっかいなアナウンスを繰り返すようになったのでしょうか? 土地勘のない旅行者としてアナウンスなしの地下鉄に乗ってみても、「なければないでなんとかなるし、静かでいい」と思いました。住んでいて乗る機会が多ければなおさらのことでしょう。 おしゃべり好きでどこに行っても人と話しているという印象のフランス人ですが、不特定多数に話しかける地下鉄のアナウンスが全くないのはおもしろいなと思いました。 (2004年9月18日) |

|

「名画」と言われるが、モナリザの魅力がわからない。今回ルーブル美術館で本物を目の当たりにしたが、その印象は変わらなかった。 モナリザとの最初の出会いは小学生のころだ。祖母の行きつけの銀行が、毎年ポスター大の西洋名画のカレンダーを配っていて、その一つがモナリザだった。祖母は六畳の部屋のベッドの正面にくる引き戸にモナリザの絵を貼り、一年間毎日その絵を眺めていた。私も祖母の部屋に寝ていたのだが、それほど絵を注視しなかったし、好きな絵でもなかった。 絵を貼って何ヶ月かして、祖母が「この絵はまことにいい」と言ったことがある。「朝起きると、いつも静かな微笑みで迎えてくれるし、常にこちらを穏やかな目で見ている。自分の機嫌によって表情が変わるような気もするので、自分の胸中もわかる。微笑まれると微笑み返したくなる。不思議だけれどとてもいい絵だ」というような主旨だったと思うが、私には関心のない絵だっただけに、絵に対する祖母の思いの深さに驚いた。 それからは時々意識してモナリザの顔を眺めたが、絵と心が通った気分になったことはなかった。 その後も何度か、画集やテレビその他でモナリザを見る機会があったが、いまだにその良さがわからない。絵は人を選ぶのかもしれないし、祖母の年齢になったらまた見えてくるものが違ってくるかも知れない。そう思いながら、宿題を抱えたような気分でモナリザを眺めて来た。 (2004年9月11日) |

|

パリのデパートに入って物を見ていても、店員は寄ってこない。各売り場にだいたい一人ずつ配置されているらしいが、たいていは二、三人で固まっておしゃべりをしている。デパート案内の席に座っている二人も、レジに並んで座っている二人もおしゃべりしている。 売る気がないと言えばそう見えるが、客は一人でゆっくり商品が見られるし、商品について知りたいことを聞けば、それにはきちんと答えてくれるのだから、そういう接客態度ものんびりしていていいかなと思う。 美術館の各部屋には監視員がいて、彼らが座る椅子が置いてある。これは日本同様だが、その椅子に座っている監視員はまずいない。自分の持ち場が見える範囲で、二人、三人と寄ってはおしゃべりをしている。美味しかったレストランのこと、新しく買った靴のことなどを楽しそうに話している。彼らの役割は「そこにいて、美術品を守る」ということなので、黙って退屈そうに座っていなくても、いるだけで役割は果たしていると言える。ここでもこちらから話しかければ、うれしそうに答えてくれる。 客の立場からするとサービスが悪いように感じるが、働く立場からすると、同僚とおしゃべりをしながらリラックスして仕事をこなし、客もそれを許容する、というのは、1日が楽しく過ぎていっていいだろうなと思う。客も立場を変えれば、おしゃべりをしながら仕事をする労働者であるわけだし、客が話しかければそこでも会話が楽しめる。こうした情景を見ていると、皆が人生を穏やかに過ごしている印象がある。 もっとも、ブランドショップではさりげなく店員が寄ってくるし、裏通りのレストランには呼び込みのお兄さんがいて、ウチの店に来いとまくしたてるが、それでも東京よりはがつがつしていない。 こんなふうにのんびりと働く姿勢を見ながら買い物をしていると、サービスされることに慣れて尊大になってしまうよりも、お互いに心にゆとりがあっていいような気がした。 (2004年9月9日) |

オペラ座の天井画、シャガール作 オペラ座の天井画、シャガール作 |

八月二十七日から九月三日まで一人でパリに行って来ました。パリはともかく人が面白かった。三回道を聞かれました。二回は旅行者。一回は車の中から場所を聞かれたのだけれど、たぶんフランス人。全部ちゃんと教えてあげました。 サン・ミッシェルのカフェで一列目に座っていたら、おじさんが近づいてきて口に手 をやる。意味がわからないでいたら、煙草を指す。「ああ、煙草をくれってことね」と 思って一本あげたら隣の席に座ってしまった。こちらをちらちら見ているので「あら、 めんどうかも」と思ったのだけれど、バイクのヘルメットを二つ持っていて、ひとつは ピンクだったので、女性連れのはずとちょっと安心。「旅行者なのか?」と聞かれ、「 日本じゃ煙草をくれなんて言われないから、ちょっと驚いたわ」と言ったら「そう? 楽しんでる?」と言われたので「この界隈はすごく好き。サン・ミッシェルの噴水も気 に入った」と話したら喜んでいた。連れの女性が来たので、それ以上に話はしなかったけれど、いい雰囲気でした。別のカフェに座っていたときは「火を持ってないか」と言われ、今回は驚かずに貸してあげました。 すれ違いざまに、年配のビジネスマンが「ボンジュール!」と声をかけて来る。メト ロの屋根で懸垂をする若者を見ていたときは、横の紳士が「元気だねえ」と言うので、「そうねえ」と話をし、フランス人の友人と一緒だったときは、レストランでもバスの 中でも、横の人との会話が始まった。話好きというよりは、機会があれば会話することが礼儀または習慣のような気がします。 英語圏以上に、話せた方が楽しい国ですね。今回の旅行はフランス語を話すことも大テーマ。観光には困らなかったけれど、相手の言うことを聞き取るのはなかなか難しい。もっと耳の訓練をしようと決意を新たにしました。 (2004年9月9日) |

|

旅先に本を持っていかないと言ったら、同僚の女性に驚かれた。彼女は、待ち時間や連れが寝てしまった時に本を読むので、旅行の度に最低三冊くらいは持っていくという。 そう言われて、なぜ旅先で本を読まないのか考えてみた。まず第一に、私は人を眺めるのが好きなので、行く先々で人を観察しているからだと思う。電車の中の人、喫茶店の人などを眺めているだけで飽きない。第二に、誰かと一緒の時に本を読むのは相手に悪いような気がする。話のできる人が目の前にいるのに本を読むのは、相手より本のほうが魅力的だと告げているような気がするからだ。第三に、旅先ではその土地の雰囲気や流行がわかる新聞や雑誌を見るせいもある。 旅というと結局、夫と出かけることが多いのだが、夫が話し好きなのも、本を持って行かない大きな理由だ。彼はいつでもどこでも、自分が感じたことや考えたことを話したがる。それを聞いて、自分の見方や考え方との共通点や違いを話すのも旅の楽しみだった。 今年の夏休みはパリに行く。仕事以外では初めての一人旅だ。夫がいなくても退屈はしないと思う。でも、いろいろなところで物足りなさを感じるだろう。一人でこの旅が楽しむことが、これから夫無しで生きることのレッスンの一つなのかもしれない。 (2004年8月25日) |

|

碁盤に向かい合う着物姿の棋士。畳んだままの白い扇子を手に持ち、長考しながら、ぱち、ぱちとを扇子を開け閉めする。囲碁好きなら、そんな姿を見たことがあるだろう。この情景を真似して扇子を持つアマチュアが増えたのかどうか知らないが、いつからか棋士は色紙代わりに白い扇子に墨字を書くようになり、様々な碁会の参加賞として、その墨字を印刷した扇子が配られるようになった。囲碁好きだった父も碁会に行く度にこの白い扇子をもらい、普段使いにしていた。 その扇子の折り目がすこしへたってくると、父は新しい扇子をおろし、古い扇子を私にくれた。こうして、高校時代から私は白く大きい男扇子を持ち歩いている。白檀の香りのする祖母の扇子、着物の帯に差していた母の扇子など、女物の扇子を使う機会もあったが、骨の長さが25センチもある大きな扇子に慣れてしまうと、小さな扇子では風が物足りない。 時にはきれいな色や絵の扇子を楽しむこともあるが、何となく使いにくくて、結局、扇ぎやすい白扇子に戻ってしまう。書かれた字があまり好きでないこともあるが、電車の中で扇いでいて「お、碁をおやりで?」などと初老の紳士に声をかけられるハプニングがあったりして、なかなか楽しめる。 (2004年8月8日) |

|

透明な球の中に閉じこめられた女、美しいガラス瓶の中に入れられた女……。男たちはそうした女たちに、またはそうした女たちを無遠慮に眺めることに特別の歓びを感じるのかもしれない。そんなことを思ったのは、ジャンポール・ゴルチェの香水「フラジャイル」のボトルを見たときだ。店で、この香水を染みこませたムイエット(試香紙)をもらって気に入り、金色の液体のなかに黒のソワレの女性がいるボトルを見てますます気に入って、すぐに購入した。 スノードームというのをご存じだろうか。ボール状の容器に透明の液体と銀片が入っていて、中央には赤いサンタクロースや緑のクリスマスツリー。球を振ると、底に沈んだ銀片が舞い上がって雪が降るように見える子供のおもちゃだ。「フラジャイル」の容器はこのスノードームになっていて、ボトルを一回転させると、金色の雪がひらひらと女性の上に降り注ぐ。そして、香水が減っていくにしたがって、女性は琥珀色の液体から空中に姿を現すことになる。ミドルノートはチューベローズ(月下香)。優雅で華やかなソワレ姿の女性のイメージにふさわしいフェミニンで深みのある香りだ。 このボトルを見てすぐに、フランスの小説家アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグの短編小説「ダイヤモンド」を連想した。そして、ジェニファー・ロペス主演の映画「ザ・セル」のスチール写真も。「ダイヤモンド」は、散文詩のように言葉の紡ぎ具合が美しい掌編で、主人公はダイヤモンドの中に閉じこめられた若い女性。「ザ・セル」は異常性格の男の脳の中に入り込む女性心理学者の話なのだが、男の想像する透明なセル(カプセル)の中に閉じこめられたシーンが予告などで繰り返し流れていた。 美しいものを掌中に収め、心ゆくまで眺めることに快感を感じるというのは、男も女も持っている感覚だろう。そして女のもう一つの快感は、好きな男、気を引きたい男に眺められること。「フラジャイル」のボトルは、見られる快楽を女に意識させる。そんな心憎い計算に私はまんまとはまったのかもしれない。 (2004年7月7日) フラジャイル・オードトワレ 香水は上の部分だけ。 チューベローズの花は白。 映画「ザ・セル」の1シーン |

|

会話文を示すカギカッコの閉じカッコは句点と同じ、だから二つ一緒には使わない、と教わったのはいつのことだろう。父からだったかも知れないし、学校で教わったのかも知れない。そう教わったまま、子供の頃からたくさんの本を読んで何十年と過ごしてきた。 ところが十年ほど前から、閉じカッコと句点が重なる文章を見ることが増え、私の中で違和感がふくらんでいった。 いちばん顕著なのは子供の本である。 「一緒に行こうよ。」 「行きたくないな。」 というように、会話の閉じカッコの前には必ず句点が来る。いつからこうなったのか知らないが、たぶん国語の教科書もそうなっているのだろう。同僚の若いコピーライターはこのカギカッコの中の句点に、なんの違和感も感じないと言う。 もう一つは、次のような例。 妻は笑いながら「私はかまいませんけどね」。 これはもっといい例文を思いつくといいのだけれど、ごくたまに、原稿を書いているとこの類の句点の赤字が入って来るので、別の文章に書き換えている。 私には余計に思える句点同様に違和感を感じるのが、横書きの新書に使われている句読点代わりのコンマと終止符だ。英語併記やカタカナ表記が読みやすいように横書きにしているのだろうが、横書きとはいえ、日本語は日本語だ。それなのに、点、丸を使わずに、英語の句読点であるコンマと終止符で代用している。最初にそれらの代用符で一杯のページを見た時は、気になって文章が頭に入らなかった。その時も近くにいた社会学系の友人にその話をしたのだが、彼は「気がつかなかった。別に気にならない」と言っていた。 毎日たくさんの文章を読み、たくさんの文章を書く仕事をしていると、はっきり間違いとわかりその理由が指摘できる場合はすっきりするが、直感として間違いとわかりながらその理由がうまく言えなかったり、漠然と違和感を感じながらも、最近はそういう言い方をするかもしれないという「揺れ」を感じるものがある。そうしたものに出会ってしまうと、消化の悪い食べ物が胃の中でごろごろしているような不快感がある。 夫とはよくこういう話をした。お互い頭を捻っているうちに、なんとなく納得のいく説明を思いついたりしたものなのだが、そういう時間が持てなくなった今、自分で地道に調べるしかないのだろう。 (2004年6月19日) |

|

先日会ったホームページの読者から、私の書くものはフェミニスト的だと言われた。私にしてみれば、「ごく当たり前のことを書いている」と思っている。確かに私は男女差別をはじめとする様々な差別に怒り、それに対する自分の意見を書いてきたが、私の考えの基本は「人はみな平等」ということで、これはごく当たり前のことではないか。私はこれが当たり前と受け取られない世の中のほうに危惧を感じている。 「当たり前のこと」という言葉で父のことを思いだした。父は戦争に行き、敗戦が濃厚となって上官がさっさと逃げてしまった後のフィリピンのルソン島で一兵卒して逃げまどい、運良く日本に生きて帰ってきた。その後すぐに共産党運動に身を投じたが、自分の考えと組織の考えに相容れないものがあって運動から身を引いた。当時の話を聞いた時に父は、「ひどい時代だったから、あの時代にはあたりまえのことをしただけ」と言っていた。 私たちの身の回りには、まだたくさんの差別がある。肌の色、国籍、性差、年齢などで人を差別してはいけないと頭でわかっていても、「娘にアフリカ人の恋人ができた」「女性が上司になった」など、自分に身近な事例と直面したときに、私たちは自分の心の中の差別を知ることになる。まずは、そうした差別をきちんと認識すること、なぜ差別してしまうのかを吟味することが、差別をなくす第一歩だろう。私のコラムがこうしたことを考えるきっかけになればうれしいのだが。 (2004年4月3日) |

|

海を眺めていると光の過剰さに驚く。まぶしい太陽に目を細めながらも、日の光の温もりが心地よい。海を眺めていると鼻のあたりがくしゅくしゅしてくる。海を渡る風のせいか、光の粒子のせいか、鼻孔が微妙に刺激されて小さなくしゃみがしたくなる。海を眺めていると眠くなる。ざざ、ざざと繰り返す波の音を聞いているうちに、眉間がゆるんでふんわりした気分になる。意識が遠のき、ふっと眠くなる。 月末に沖縄の海を眺めてきた。ただただ、目の前に広がる海を見る。海に昇る朝日を眺め、風を感じ、夕日を眺め、波の揺れを目で追う。時間がゆっくり、ゆっくり流れ、脳がゆるむのを感じる。 2月半ばに夫を癌で亡くした。4か月の入院生活。回復を信じて喜んだことも、余命1カ月と宣告されて泣いたことも、今は全てを忘れたい。沢山の人のさまざまな言葉の全てに蓋をして、しばらくしてからひとつひとつゆっくりと思い出そう。そのエネルギーを蓄えるために海を見てきた。日常を取り戻し、いつもの自分を取り戻すための非日常。旅の効用のひとつだろう。 (2004年3月3日) |

|

植物にとっての花は、人間にとっての生殖器であると言ったのは誰だっただろうか。フランスの詩人か日本のペダンチストか忘れてしまったが、花好きの女性を揶揄するようなニュアンスがあったので、男の書き手だったはずだ。「だから、男は花にエロスを感じるのかもしれない」とそのとき思ったような気もする。 もっとも、ふつう花には雄しべも雌しべもあるのだから、生殖器だとしたら両性具有になる。生殖が一輪の花の中で完結するわけで、人間よりめんどうがないかもしれない。 さて最近、大輪の百合の花束をもらう機会があった。純白のカサブランカと淡いピンクの百合に白い小花がアレンジされている。しばらく花を眺めていて異変に気づいた。百合に雄しべがないのだ。正確に言うと、雄しべの軸はあるがその先の花粉袋がない。 花粉が服に付いたり純白の花びらを汚すのを嫌って、最近花屋では百合の花の花粉袋を取ってしまうらしい。私は、真っ白な花弁に赤茶や黒の花粉の猛々しい色があってこそ百合は魅力的、と思うのだが……。花粉なしではまるで去勢された花ではないか。腑抜けの多い世の中で、百合までが腑抜けにされてしまったのか。それとも今の時代が、腑抜けのようなおとなしい花を求めているのだろうか。 (2004年2月22日) |

|

夫が入院してから、病院に行くと皆に「奥さん」と呼ばれる。家に戻って来てからは訪問看護とヘルパーに来てもらっていたが、そこでも私は「奥さん」と呼ばれる。 私は夫と共通の友人が多かったので、ほとんどの場合リエさんと名前を呼ばれてきた。パソコン通信でも「リエ」をハンドルネーム代わりにしてきたので、その仲間達と外で会う場合には名前で呼ばれてきた。英語、フランス語を学んで長いが、そうした交流でも私は名前を呼ばれる。 ずっと仕事をしてきたので日常生活で「奥さん」と呼ばれる場面は少なく、子供ができてからは「お母さん」と呼ばれることは増えたが、「奥さん」と呼ばれる頻度は増えなかった。そのせいか、「奥さん」と呼ばれても自分の事ではないような気がする。 病院ではこの違和感にもう一枚ベールがかかる。ここでは夫も屹立した個人ではなく、一人の「患者」になる。そして私は患者の妻。患者の病状を話しておくべき人、患者の世話をする人、支払いの責任を負う人。「奥さん」とは役割の呼称なのだ。こうして考えると、夫も私も社会的な役割を担わずに二人の関係を作ってきたようだ。そしてそれは私たちにとっては幸せなことだったのだと思う。 (2004年2月21日) |

|

「話を聞かない男、地図が読めない女」という本がベストセラーになって、男の特性と女の特性についての文章を目にすることが多くなった。一説によると、男には石器時代から狩猟をしてきたDNAが受け継がれているので、いつでも獲物と戦うことを考え、勝ち負けにこだわるという。一方、石器時代の洞窟で男たちの帰りを待つ女達は、煮炊きや子育てのために協力する必要があったので、回りの人間にまず共感し、敵意がないことを示すのだという。 現代の男女にとっては、こうした傾向よりも個人差のほうが大きいかもしれない。が、しかし、この説を読んで頷くことが私のまわりにもいくつかあった。 ひとつは、ある編集者に編集の仕事について聞いたとき。彼は「こうしたインタビューも勝負ですよね。江崎さんも、相手に負けるもんかと考えながらインタビューなさっているのではないですか?」と私に問いかけたのだ。私は、「そういう言い方をすれば、そうですね」と答えたのだが、私がインタビューする時に第一に考えるのは、相手に心を開いてもらうこと、相手と親密になって正直な気持ちや話したいと思っていることを聞き出すことだ。たぶん彼も私も、「共感を得て、いい話が引き出せたら勝ち」というゴールは同じなのだと思う。ただ最初に「勝ち」を意識するか、「共感」を意識するかは男女の差なのかもしれない。 もうひとつは猫の寿命の話。愛し続けた猫が20年の天寿を全うした話を書いた男は、「うちの猫は22年生きました」という女性の話にちょっとがっかりする。女性は同じように長生きの猫を失った哀しみを共有できると伝えたかったようなのだが、男は心のどこかで「自分の猫は長生き勝負に負けた」と感じてしまったのかもしれない。 どちらがいいとか悪いとかいう問題ではなく、一般論として男女の特性を知っていることは、男女混成チームで仕事をする場合には役立つと思う。そして、目の前の異性を観察して的確なアプローチをすれば、チーム内に共感が生まれる。それは最終的には仕事の勝利へとつながるはずだ。 (2004年2月8日) |

|

70年代に仕事を始め、多くの男女差別に苦い思いをし、フェミニストとして生きてきた私は、「男は、女は」と一括りにして男女差を語ることを好まない。基本的には全て個人の能力差、好みの差と考えている。 ただし、多くの男性の持つ傾向、多くの女性のもつ傾向というのはあって、広告を作るときのマーケティング分析やターゲット分析ではそのことを十分に考慮するし、ターゲットにピンポイントで効きそうな広告の打ち方を考えたりもする。また、依頼されて原稿を書くときは、どういう読者に向かってどんなことを言いたいかによって、男向き、女向きの文章の書き方を工夫する。 つまり、商品、ブランド、企業を売るための文章、自分の商品である文章を書くときには、男受けする文章、女受けする文章をある程度意識する。 たとえば、男は権威に弱く、事実の羅列と数字が好き。そこで、ある主張に説得力を持たせたいときには、権威ある機関の誰かにインタビューしコメントを取る、歴史的推移を列挙する、統計などの数字を載せると効果的だ。女は共感に弱く、イメージと周辺情報が好き。そこで、生活者レベルの経験者の話を載せ、歴史や数字はストーリーに盛り込み、枝葉の周辺情報も織り交ぜて書いたほうが心に届く。 こういう作戦を練りながら、読み手を想像して広告コピーや雑誌の文章を書くのは、仕事としてはとてもおもしろい。注文に合わせて顧客の満足のいく商品を作る職人の楽しみとでも言ったらいいだろうか。ただし、こういうことを毎日続けていると、たまにはそうではない文章が書きたくなる。作戦なしに、素のまま、すなおに自分の文章を書く。それがこのホームページのコラムだ。想定している第一の読者はだぶん私自身。そして、私と同じように男女差よりも個人差を重視し、どんな人も自分らしく幸せに生きてほしいと願う人の心に届く文章が書ければうれしいのだが。 (2004年2月7日) |

|

チューリップといえば、小学校の花壇の春の花。幼稚園では「赤白黄色きれいだな」と歌われ、幼児達がかんたんに描ける単純な花だった。 ところが、昨今のチューリップはだいぶ様相が違っている。色も品種も格段に増え、咲き方もいろいろ。小型の八重咲きもあれば、百合の花のように先が広がる百合咲き、オウムの羽を思わせる華やかなパーロット咲きもあり、フリルのように縮れた花びら、黄色の赤の鮮やかな絞りの花びらなど、色も形も私の子供時代のチューリップのイメージとはかけ離れたものが多い。 チューリップの花びらが大きく開き、鮮やかな色の雄しべが覗く姿は、妖艶なイメージ。可憐なつぼみからは想像もできないほど色っぽい姿は、「あられもない」という言葉を連想させるような危うい魅力で私の心を捕らえる。 開ききった花びらが1枚落ち、2枚落ち、黒い雄しべが残る姿にも独特の魅力がある。母の絵の先生だった画家の新本燦根氏は「花は散り際が美しい」「花は枯れた後が美しい」と言っては枯れた花をいとおしそうに描いていたが、最近私も盛りを過ぎた花を美しいと思うになった。それは私自身が若さの盛りをだいぶ過ぎて、外からは見えない自分の内部の充実を感じる年齢になったからかもしれない。 故あって、色も形もとりどりのチューリップの花束をいただく機会があった。今は盛りと美しく咲き誇っているが、「一週間後、花びらが触るだけで落ちるようになったら、花の栄養剤を足して花の変化をお楽しみ下さい」という花屋の注意書きがついている。若い花を優しい気持ちで眺め、生気充実の花に圧倒され、しどけなく崩れた花に心を乱され、散り際の花に名残を感じる。それがチューリップの花の、大人の楽しみ方かもしれない。 (2004年2月6日) |

|

我が家の朝の音は、コーヒーをいれる音。ガスの火をつけてお湯を沸かし、ドリップ式のコーヒーを静かにいれる。辺り一面にコーヒーの香りが立つ。場合によってはそれに香ばしいトーストの匂いやベーコンエッグの匂いなどが混ざるが、コーヒーの香りだけで、いつもの朝のくつろぎと安心感が自分のなかに広がる。 私は何年間、こうやって毎朝コーヒーをいれて来たのだろう。夫と一緒になったときから、朝食を取らないときも、夫が寝ていて起きて来ない時も、コーヒーだけはいれ続けてきたのだから、もう30年、習慣を変えようとも思わずに毎朝同じ動作を繰り返し、コーヒーの味と香りを楽しんできたことになる。 多分これから先もこの習慣は変わらないだろう。さまざまな変化のなかで変わらない暮らしの習慣。最近こうしたことの大切さをしみじみと考えるようになった。変化は退屈を払拭するが、いつも変わらぬ細部は人に心の平安をもたらす。19歳で、人生の変化期のただ中にいる息子のために、私は変わらぬ細部でいたいと最近考えている。 (2004年2月5日) |

お風呂用玩具(クジラ)付石鹸と Crabtree & Evelyn のタルカムパウダー |

私はお風呂は透明なのが好き。バスクリンのような入浴剤も入れたことはほとんどなかった。ところが最近、様々な入浴剤に凝っている。 そもそもの始まりは、銀座の会社の近くにできたTOMOSというファーマーシーに足を踏み入れたことに始まる。そこには薬品や飲料、お弁当などとともに日本と欧米の様々な基礎化粧品やコスメが列を成し、脚を締め付けて美しい脚線美をつくるストッキングとか、履いて歩いているだけでO脚が治るサンダルなど、話題の新製品が目を引くように並べられている。その間をうろうろして化粧品のテスターを試したり商品の解説を読んだりするのは、なかなか楽しい時間だ。 そして最近目を留めたのが、入浴剤のコーナーだ。ヨーロッパ系はカモミールやラベンダーなどのハーブと塩の組み合わせが多く、「香りを楽しんで心を癒しながら、塩で体の芯から温める」というアロマテラピー路線が売り物。韓国エステ系は、ショウガ、唐辛子を使ったものが多く、パッケージのコピーは「ドロッと辛い! 吹きでる汗、腰痛おさらば!」と、なかなか過激。そのぶん「汗がドンドン出てやせそう」とか、「傷があったら痛いのではないか」など、期待も不安も過激になる。日本の入浴剤は「豆腐風呂 なめらか絹ごし美肌に」「米ぬかエキス配合 柚の香りのあんかえ湯」など、「肌がきれいになりそう」と期待させるものが多い。 広告のコピーを書く仕事をしていながらも、私はこうしたパッケージの謳い文句には弱い。一袋150円から200円とちょっと高めだが、「どんなお風呂になるんだろう、きれいになるかも」という期待感にわくわくしながら、毎回5、6種類買って試している。 肌の艶などは1度や2度では実感しないが、どれも体が芯から温まるのだけは共通している。私は若い頃は冷え性とは無縁だったが、最近足の冷えが激しいので、足先までほかほか温まるまるのはありがたい。困るのは入浴剤の種類が多すぎて一種類に決められないこと。せっかくなら一通り試してみたいと次から次へと新しい入浴剤を使っていくと、どれが効いたのか、どれが気持ちがよかったのかわからなくなる。まあ、入浴剤の楽しみをみつけたおかげで風呂に入る回数が増え、それだけでも冷えには効果がありそうだが。 (2004年2月2日) |

|

秋口、私のまわりの女性達は「今年の冬は白いコートがほしい」と口々に言っていた。「冬に白」が流行らしく、バッグもブーツも店先に白がたくさん並んでいた。そのわりに、実際に白いコートを買った人はほとんどいない。 白いウールコートには落とし穴がある。大人っぽく装うのが難しいことだ。茶髪に村上隆のヴィトンバッグでは玄人っぽいし、ベビーピンクのマフラー、ミニスカートにピンクのサマンサ・タバサのハートバッグでは赤ちゃんぽい。子供っぽい女の子が好きなおじさんには受けるかもしれないが、「そこには受けたくない」という女の子も多いだろうし。白を大人っぽく着るには、黒と上手に組み合わせるか、パステルカラーではない挿し色を生かすか、同じ白でも素材や織りのバリエーションを重ねるか、なかなか周到な計算が必要になる。そんなしゃれた着こなしが眺められるのも、私が通う銀座の楽しみだったりはするが、通勤着にはちょっとたいへんだ。私のまわりの働く女性達はそのへんに気づいて、欲しい白のウールコートをあきらめたか、ウィークデーには着ないことにしたのかもしれない。 (2004年1月11日) |

|

「こんな運動しなくても……、燃焼系、燃焼系……」 おなじみのアミノ酸を使った清涼飲料のCMの歌である。画面では中国雑伎団風のすごい運動が繰りひろげられている。しかし、広告コピーのどこにも、「こんな運動しなくてもやせます」とか「体脂肪を燃やします」などの述語はない。 「コレステロールが心配な方へ」 これはサプリメントの通販の雑誌広告コピー。「心配だったら何?」と聞き返したくなるような奥歯に物の挟まった言い方でサプリに入っている効能成分の説明だけが長く続き、「コレステロール値を減らします」とか、「効きます」という文字はない。 こうした現象が起こるのは、広告表現を規制する「薬事法」という法律があるため。薬以外の商品広告で効果・効能を謳ったりすると、関係省庁に呼び出されて厳しい注意を受けたり、商品回収などの罰則が待っている。「効く」「治る」などの断定表現は使えないし、「一番の」「最高の」という表現も一番であることがきちんと証明できなければだめ。他社との比較もきちんとしたデータがないとだめだし、データがあってもクレームがつきやすいので自粛することが多い。たとえば「プリン体90%カット」などと書かれたコピーの場合、他の自社製品との比較であり、比較条件等を欄外に注記してトラブルを避ける。 このように、効果・効能を謳いたい商品の広告表現はがんじがらめに縛られている。コピーライターはこの薬事法の隙間をくぐり抜けながら、広告主が謳いたい効果・効能をアピールするために知恵を絞るのだ。その結果が、上記のような述語なしの広告コピーになる。「述語の部分は読む側で汲み取ってね」というわけだ。広告主が神経をとがらすところだけに、知恵を絞るのも大変だが、そういう枠組みの中でうまい表現をみつけたときの喜びもある。同業者の苦労がうがかえる見事な表現に出会って、にっこりすることもある。これはコピーライターならではの楽しみだが、皆さんも奥歯に物のはさまったような広告表現をみつけたら、ちょっと述語の謎解きをしてみてはいかがだろう。 (2004年1月10日) |

|

デパートの地下をうろうろすると、高いチョコレートの店が増えているのに驚く。「ショコラティエ」というのだろうか、デメル、ゴディバ、レオニダスなどのヨーロッパの老舗チョコレート屋の出店がならび、「期間限定、ベルギー、フランスから直輸入」と銘打った生チョコレートが冷えた陳列ケースに並んでいる。その姿は美しく、味も良く、まさに「お菓子の宝石」という感じだ。そして、値段も宝石にふさわしく1粒200円から300円というものが多い。 かつて、こうしたチョコレートはお土産とかお見舞いとか、特別の時の物だったが、最近は若い女性が自分のために買っていくことで需要が高まっているのだという。 高級チョコレートの価格にはイメージ料も入っていて、そのゴージャスで美しいイメージを一緒に買って時を楽しむのは、一つの文化だろう。しかし、一粒300円のチョコをいくつか買って食べる若い女性の姿には、なにか違和感を感じる。昔なら「分不相応」という感じだろうか。「自分で稼いだお金で好きなことをして何が悪いの?」と言われれば、何も悪くないし、自由に楽しんでほしいと思う。ただ、自分が働いて得ているお金をどう使うかをしっかりと考えているのかなと疑問に思う。安い給料、理不尽な差別、雇用不安など、様々なストレスにさらされる若い女性が、その場しのぎの不満解消のために消費に走っているのなら、そのお金とパワーを別のことに向けてほしいと願う。 (2004年1月4日) |