ホテル近くにある島津創業記念資料館

ホテル近くにある島津創業記念資料館 |

朱塗りが鮮やかな三十三間堂の外塀

12月27日から29日まで2泊で京都に行って来ました。なんでこんな年の瀬にという声も聞こえてきそうですが、ずっと時間が取れず、年末の京都もいいかなと思ったのです。今回は新幹線が混んでいたので、いつもの10時台ではなく11時過ぎの新幹線に乗りました。途中、富士山がきれいに見えて感激。名古屋を過ぎてしばらくしての雪景色にびっくり。京都も雪かと思いましたが、穏やかな曇天でした。 今回のホテルは京都市役所の近く。泊まる場所によって京都の見え方が変わるので、毎回なるべく違うエリアのホテルを選ぶようにしています。1泊7千円のホテルなのに、ベルボーイはいるし、荷物はお部屋まで運んでくれるし、ちょっと高級仕様。快適ないいホテルでしたが、ビジネスホテルと違って新聞は無料じゃないし、バスの路線図は一日乗車券を買わないともらえないし、私の好みとはちょっとミスマッチでした。 チェックインして、ちょっとゆっくりしてから、三十三間堂へ。京都駅近くにあるのでいつも帰りがけに寄ろうと思いながら行けずにいる所。今回は初日に目指すことにしました。途中でガイドブックを見て4時まで(早すぎ!)ということに気づいたのですが、着くのは3時40分、入ってしまえばこっちのものと思ってずんずん進んで行きました。ところが、お寺さんが一枚上手。4時に全ての人が退場することを計算して、チケット売り場は既にクローズ。正面にある京都国立博物館も展示替えのためかクローズ。そこで、近くの清水寺まで歩くことにしました。 茶わん坂を上って清水寺へ。ここは午後6時まで。このくらいまではやっていてほしいですよね。このお寺は若いカップルが多く庶民的。でも、老若男女が楽しめて、ちゃんと奥が深いところが気に入っています。ちょうど夕暮れ時で、京都タワーが夕焼けに浮かぶ姿がきれいでした。前回は2時間くらいここで人を眺めていたのですが、今回は寒いので30分程で下山。たくさんの店が並ぶ二年坂、三年坂の店をのぞいてきました。ここも、修学旅行向けの土産物屋から高級骨董焼物、仏具店、デザインが売りのアートショップなど、様々な店が混在していておもしろいところです。ちょっと買物を楽しんで、これから夕食を食べる場所を探します。

(2008年12月30日)

|

AVRILで買った色糸セット1500円 |

寺町通りにある本能寺

ガイドブックで三条通におもしろそうな店をみつけたので、タクシーで三条河原町へ。ここから、三条通を西へ歩きます。この通りは賑やかでおもしろい。3日いてお気に入りの通りになりました。 まず、元大阪毎日新聞京都支局の建物だったという「1928ビル」へ。1階の「同時代ギャラリー」では、写真のグループ展が開催されていました。レトロな雰囲気の広いギャラリーでしたが、作品はイマイチ。2階はレストラン。地下がカフェだったのでお茶を飲もうと思ったのですが、パーティーで貸し切りになっていました。 そのまま先に進むと富小路通の角に目当ての「SACRAビル」が。こちらは旧不動銀行三条支店をテナントビルにしたものだそうで、大正時代の建築。天井が高く、手すり付きの木の階段が重厚で、ステキでした。でも、私の目的は建物を見ることではなく、この2階と3階にある手作りショップ。1階の人形屋さんと和装小物の店をのぞいた後で2階の「AVRIL」へ。ここは300種以上の編み糸が揃う専門店。壁面いっぱいに色とりどりの糸が並ぶディスプレイがすばらしい。店員さんに話しかけられたので、ガイドブックを見て来たことを告げ、ついでに別ブログの撮影用に連れていたブライス人形も見せて、コサージュが作れる色糸セットを買ってきました。 となりの雑貨屋さん「アブコ」をのぞいた後は3階へ。ここは、ボタン、ビーズの専門店「イドラ」。アンティークボタンやリボン、手作りのビーズアクセサリーが2つに分かれた小さい店にたくさん詰まっています。ここでも店員さんに話しかけられ、「荷物は横に置いてゆっくり見てください」と言われて、人形の服のボタンになりそうなビーズをいくつか選びました。いつも思うのですが、物作りが好きでお店をやっている人は、同好の士であるお客さんにとてもやさしい。そういう親和力を感じる店にいるのは心地よいものです。隣にカフェ「シュガリー」があったので、ここで一服。 すぐ横にある美術はがきギャラリー「便利堂」に寄って数枚の美術絵はがきを買い、京都市役所の西側の寺町通に向かいます。行きに見つけておいたワイン食堂「シナモ」で夕食。ワインを飲んでホテルに帰ってきました。 AVRIL三条店 京都便利堂

(2009年1月1日)

|

龍源院、竜吟庭  龍源院、龍の襖絵

龍源院、龍の襖絵 |

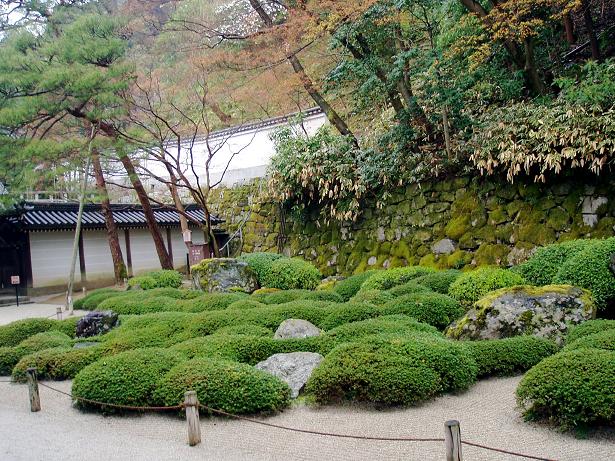

龍瑞峯院、独座庭

2日目は大徳寺へ。ここは大きなお寺で塔頭が23もあるそうですが、見学できるのは4つ。まず立派な三門の横にある龍源院へ。ここは古い塔頭だそうで、方丈と表門は1502年の創建当時のものだそうです。白砂と苔庭のコントラストがきれいな方丈前庭「一枝坦(いっしだん)」、北側の苔庭と石組みの枯山水庭園「竜吟庭」が見事でした。他に小さな庭が2つあり、4つがそれぞれに別の顔を持っています。方丈のふすま絵には豪快な「竜と波」が描かれ、これもすばらしい迫力。暖かい日にお日様を浴びながら眺めていたら、半日しても飽きないようないい庭でした。 次は西側の瑞峯院へ。ここはキリシタン大名・大友宗麟が1535年に菩提寺として創建したものだそうです。入るとすぐに蓬莱山形式の「独座庭」が表れ、方丈裏には「閑眠庭」があります。一目見て、「ああ、三玲の庭を思い出す」と思ったら、どちらも重森三玲作。1962年に作庭されたものだそうです。前回京都に来た時に三玲さんのお庭をたくさん見ていたので、ちょっと飽き気味。そのせいもあって、ここはあまり楽しめませんでした。 大徳寺HP (2009年1月2日)

|

高桐院、庭園

高桐院、つくばい |

高桐院、石畳の参道

大徳寺3つ目の塔頭は大仙院。三門、法堂と進んだ北の奥にあり、しかも入り口に通じる道の正面にある真珠庵の門が閉まっているので、ここで引き返さずに奥までずんずん進まないと入り口が見えません。途中に案内もないので、ガイドブックがなければ行き着きませんでした。 ここではお寺の関係者がお庭の解説をしてくれました。お庭は室町時代の枯山水庭園だそうで、まずは蓬莱山を模した庭園。次に、蓬莱山より流れ出た水が注ぐという、石の数の少ない「中海」の庭。方丈正面は、この水が流れ入る「大海」。ここには石がなく、2つの盛砂と砂紋がシンプルできれいです。ここは撮影禁止なので写真はありませんが、写真を撮らずに庭を眺めるのもいいものだと思いました。 大仙院には何冊も本を書いている名物和尚の尾関宗園さんがいて、絵はがきを買ったら外側の箱に私の名前を書いてくれました。私は名前を知らない方でしたが、観光客との受け答えは軽妙洒脱、サインしながらそれぞれの名前をほめ、皆を元気づける様子をほほえましく拝見しました。 最後は、もみじで有名な高桐院へ。表門から伸びる石畳の道は過鷹ヶ峯の光悦寺の参道をイメージさせる優雅な趣。庭園は一面の苔庭の奥に楓の木が伸びています。紅葉の季節は赤い落ち葉が緑の苔の上に落ちて、それは美しいそうです。しかし、目の前にある苔庭は少し黄色くなり、葉を落とした木々に囲まれて寒々としていました。ここは庭園にも出られ、庭の奥にある細川ガラシャ夫人の石灯籠の墓石も見る事ができます。優雅さの際立つ庭だったので、紅葉の美しい季節にまた行きたいと思っています。 大徳寺HP

(2009年1月4日)

|

相国寺法堂

廬山寺の庭 |

大徳寺の後は、タクシーで京都御所の北にある相国寺(しょうこくじ)へ。西門から入ると、手前左手にあるのが「瑞春院」。ここは水上勉の小説「雁(かり)の寺」の舞台になった所だそうで、そのために別名「雁の寺」と呼ばれています。ここを見てから相国寺へと思っていたのだけれど、残念ながら拝観できず。年末のせいかと思ったら、拝観は事前予約制なのだそうです。

奥へ進んで行くと、立派な法堂(はっとう)、庫裏が見えてきました。その奥にある「承天閣(じょうてんかく)美術館」で若冲の絵を見たいと思っていたのですが、こちらは27日から年末年始の休館。「狩野派と近代絵画」という展覧会をやっていておもしろそうなのに、見られなくて残念。境内を散策し、前回の京都旅行で訪ねそびれた廬山寺(ろざんじ)へ。御所の東側にあるので近いと思ったのですが、意外と遠くて、しっかり歩きました。 廬山寺は、かつては紫式部の邸だったそうで、白砂と苔の緑のコントラストが美しい枯山水庭園を見学しました。なかなか美しいお庭です。「ここで紫式部が育ち源氏物語を書いたのね」と思いながら庭を眺めていると、連綿と続く時間を感じて、ちょっとめまいのようなものを感じます。この庭は桔梗で有名だそうですが、冬の今は桔梗の影もなく、ちょっと残念。6月から9月が桔梗の見頃だと言うことなので、今日のお庭を目に焼き付けて、花のある時期と比べたいと思いました。 大徳寺HP

(2009年1月7日)

|

「ゼスト御池」の広場のディスプレイ

「ゼスト御池」の広場のディスプレイ |

閉まっていたギャラリー「Terra」のショーウィンドーでみつけた置物

今夜は昔のパソコン通信仲間と会うので、いったんホテルに戻ることに。帰りがてら、ホテルに近い京都市役所周辺を散策しました。来たときに通りがかった地下街「ゼスト御池」をざっと眺め、寺町通りをぶらぶら。この通りの画廊で丸木位里・俊夫妻の展覧会を見つけたので、のぞいてみました。私は会ったことはないのですが、丸木夫妻と父は親交があり、母親のスマさんの絵の複製が父の部屋に飾ってありました。そんな縁から、通りに出ていた告知の文字が目に飛び込んできたのだと思います。 この画廊「ギャラリーヒルゲート」は、小さいけれど温かい雰囲気の画廊で、天井の低い二階の奥には喫茶コーナーもあって、ちょっと隠れ家的な雰囲気がありました。次回はゆっくりここでお茶でも飲みたいものです。帰りがけに画廊のオーナーの女性となじみのお客さんが話をしているのを見かけたのですが、オーナーさんもなかなかステキな人でした。 ここから寺町通りを北上して市役所の西側を歩き、気になる店をのぞいて見ました。「真向」(まっこうと読むと思ったら、ひたむきと読むそうです)は和の小物を売っているアートショップ。ギャラリーもそうでしたが、この店も間口が狭く、奥へ奥へと続く構造。これが町家と言うものでしょうか。奥を探る楽しみがあって、なかなかおもしろいものです。そのほか、民芸品を売る店、ボタンの専門店、和紙や筆の専門店など、ちょっと癖のある店が並んでいます。それらをざっと見ながらホテルへ戻り、休憩後に待ち合わせ場所のフレンチビストロ「ル・ブション」へ。暮れの忙しい時期にもかかわらず、集まってくれた友人達と再会。ワインとフランス料理で、おしゃべりを楽しみました。 丸木位里・俊展の詳細はこちら ギャラリーひたむき

(2009年1月11日)

|

ブラ子も一緒です

門松は東京と違って華やか |

三十三間堂境内のお庭で

京都最終日、3日目の朝は三十三間堂に行くことにしました。初日に行って午後4時までというのに間に合わなかったので、道順はわかっています。ここは中は撮影禁止だったので写真はありませんが、本尊の大きな千手観音を囲んで千体の千手観音が並ぶ姿は壮観でした。観音群の前には風神、雷神のほか様々な神様(観音二十八部衆)がいて、千手観音のその信者を守っているそうで、これらもなかなか美しい姿でしたが、観音様たちの迫力がすばらしく、圧倒されました。境内では「通し矢」という弓の競技が行われるらしく、弓に関するものも多く見られました。

三十三間堂の次は智積院(ちしゃくいん)へ。ここは収蔵庫の長谷川等伯の襖絵と庭園を期待して行ったのですが、年末ということでこの二つはお休み。無料の境内を散策してきました。お寺に休みはないと思ったのですが、さすがにお正月の準備で忙しいのでしょうね。私は日を浴びて、境内でのんびりしてきました。

智積院入り口

(2009年1月12日)

|

六波羅蜜寺受付

本堂前の天井近くの柱の装飾 |

朱の空に泳ぐ龍は寺の守護神

智積院の後は六波羅密寺(ろくはらみつじ)へ。ここは、ガイドブックに載っていたきらびやかな彩色柱が目当てだったのですが、お寺自体はとても小さくて、イメージが違いました。 せっかく来たので「宝物館」を見学。子供の時に美術の教科書で見た「空也上人立像」を見ました。口から阿弥陀仏が吹き出ている、ちょっと不思議な像です。私は歴史の古い物よりも華やかでデザインが美しいものが好きなので、宝物館の宝物が味わえないことが多いのです。ごめんなさいと思いつつ、本堂の門柱に戻って、派手な文様を撮影させてもらいました。龍は寺の守護神だそうです。

(2009年1月12日)

|

休みだった京都文化博物館

新風館中庭

六角堂正面

六角堂の十六羅漢 |

だいぶ歩いて疲れたので、タクシーで河原町三条へ。ここから烏丸通まで西に向かってぶらぶら歩きを楽しむことにしました。

ちょっと横道にそれて、タクシーのことをいくつか。タクシーは便利だけれど、タクシーの運転手は苦手です。なぜかというと、世間一般の価値観の代名詞のような人が多いから。これは、京都の話ではなく、私が住む東京の話ですが。三十代の頃は、お金がなかったのでタクシーに乗るのはよほど急ぐ場合か深夜。タクシーの運転手は政治談義が好きで、そんな運転手の相手をしていると、いつの間にか相手の価値観を押し付けられます。「奥さんなんですか、こんなに遅くまで飲まない方がいいですよ」とか、「ああ、お子さんがいるんですか。お母さんがいなくて、今誰が面倒見てるんですか」とか。気を許してしゃべる私も悪いのですが、こういうことを言われると、タクシーを降りた後も後味が悪いですね。 そんな経験をしつつも、話しかけられると取材ノリでいろいろ聞いてしまいます。まして、旅先ならなおさら。というわけで、京都の運転手さんとも、「去年はもっと人出が多い時期なのに人がいない。景気が悪いですなあ」とか「京都も最近はクリスマスばかり華やかで、正月前は閑散としてます」などという話を聞きました。2日目に大徳寺まで行ったタクシーでは「観光ですか? お家のことはお手伝いさんが全部やってくれはるんですか?」と言われてびっくり。「いえいえ、ずっと忙しく働いていたんですよ」と言いました。私はスニーカーにリュックというような、エレガントでない旅ファッションは嫌いです。それに、京都は「街」なので、東京と同じファッションで歩いています。運転手さんの言葉は、好意的に考えればその見かけのせいかもしれず、悪く取ればこの時期に観光に来る中年女性への軽い非難かもしれません。気分を害したわけではありませんが、運転手気質は東西同じかも、と思った出来事でした。 さて、三条通。2日目に訪ねた1928ビル、SACRAビルを通り過ぎ、京都文化博物館へ。ここが面白そうと思っていたのですが、なんと月曜休館。そこで、向かいの「Duce mix shop」へ。ここはバッグやアクセサリーなど、アーティストショップが数店入ったビル。一軒一軒眺めましたが、なかなかおもしろかったです。ここの3階のカフェ「Collabo」で休憩。 次はその近くの「新風館」へ。ここは元京都中央電話局だそうです。外側はレンガ作りの洋館建築。正方形の中庭にはステージがあり、ライブなどが行われるスペースがありました。中庭から三階までエスカレーターがあるのですが、この部分はオープンエアー。パリのポンピドーセンターを思わせる、モダンだけど美しくないイメージ。そのミスマッチがなかなかおもしろかったです。 その後、近くの「六角堂」へ。賑やかな四条界隈にこんなところがあるとは思いませんでした。ここを眺めているうちに時間が来たので京都駅へ。観光シーズンではない暮れの京都の顔を楽しみました。

(2009年1月13日)

|

銀座通りの店の門松

京都智積院入り口の門松 |

京都の花屋の松

暮れになるとあちこちに飾られる松飾りを眺めるのは、年末の楽しみのひとつです。デパートの前には立派な門松が立ち、ビルの入り口にもきれいな飾りが付きます。12月27日から2泊で京都旅行に行ったときも、訪ねたお寺の正月飾りを見るのが楽しみでした。東京がシンプルで力強いイメージなのに対し、私が見たお寺の門松は松竹に赤い実のついた南天の枝や淡黄と紫の葉ボタンがアレンジされて、華やかな雰囲気。これが東西の違いかどうかは判断できませんが、デザインの違いをおもしろく感じました。 六角堂へ行く途中で通りがかった花屋の店先にも、飾りにする松の枝が売られていましたが、その種類の多さに驚きました。東京の花屋ではせいぜい2、3種類しか見ないように思いますが、ここはバケツごとに違った松が入っていて、思わず写真を撮ってしまいました。 東京でも京都でも、デパートや商業ビルが工夫を凝らして、入り口に独自の正月飾りを置きますが、こちらはあまり美しいものに出会いません。伝統のあるデザインに対抗するのには、よほどの力がいるということでしょう。そして私が嫌いなのが、百円ショップなどで見る安手の正月飾り。これは似非伝統デザインで、ほんとうに美しくない。こういうものを飾るくらいなら、裏白一枚のシンプルな飾りのほうがずっと美しいと思います。まあ、悪いものあるから良いものが引き立つわけですが、多少価格が高くてもちゃんといいものを見せないと、子供たちの美意識が育たないのではないかと心配になります。伝統がいいとは限りませんが、正月飾りは、規範の美の一つを見せてくれます。

(2009年1月15日)

|

|

最近本を読みたい気分になっている。きっかけは梅崎春生と中井英夫。久しぶりに古い作家の短編を読んだら、なんだかとても心地よかったのだ。

子供の頃から本を読むのは好きだったのだが、一時山ほど読んで、それほどおもしろいと思う本に当たらなかったので、それから読書欲は下火になっていた。山ほど読んだのは、息子が小さくて仕事ができなかった2、3年間のことで、毎週図書館から20冊の小説を借りてきて、テレビを見るように片っ端から読んでいた。結論を言えは、本当に好きだと思える本にはめったに出会わなかった。読んでいる間は面白い本もあったが、読み終わってしまえばすべて忘れてしまった。それらはほんとうに時間つぶしの本で、初めはそれでもいいと思っていたのだが、だんだんにそういう読み方をむなしいと感じるようになっていった。「もう、こんな本の読み方はやめよう」と思ったころにフリーの仕事を再開したので、そこからの読書はスローペースだ。 広告の仕事をしていると、広告対象についてで読まなければいけない参考資料がたくさんあるし、インタビューをするとなれば相手の書いた本を数冊読むので、読書量は多いかもしれない。だが、自分がほんとうに読みたいと思って読む本は年に数冊。それも、はずれが多く、最近話題の本にはどうも食指が動かなかった。 本を読まなくなったもうひとつの理由がネットの世界の広がりだ。わざわざ本を読まなくても、読んでおもしろい世界が目の前にあり、深く探していけばどんどんおもしろくなる。さらに、読むだけでなく、書く世界が広げられる。「本を読まなくなったぶん、あちこちに書くようになった」と言えるかもしれない。 梅崎春生は、本棚を片づけていたら出てきた。亡くなった父が持っていた本で、なんだか懐かしい気がして読み始めたら、文体や時代の匂いも懐かしく、物書きだった父の文章のリズムを思い出して、「あ、いいな」と思った。中井英夫は、ネットを介した友人が貸してくれた。ちゃんと読むのは初めての作家だったが、こちらも端正な文体が心地よかった。最近の本にあまり魅力を感じなかったのはジェネレーションギャップかもしれないと思い、また少し、日本人の本を読んでみようかなと思っている。

(2009年3月12日)

|

|

前回、最近あまり小説を読まなくなったと書いたが、読んでよかったと思える本に当たらないわけではない。よくできたストーリーの本はけっこうたくさんあって、そういうものを読めば、よい焼き物や美しい風景画を見たときと同様に感動する。ストーリーの鮮やかさ、書き方の手際のよさ、言葉の選び方のおもしろさ。だが、こうしたストーリーは読み終わるとすぐに忘れてしまう。それに、この年になると美しいだけの物はずいぶん見てきたので、もう一つ、何か心に刺さるものがほしいのだ。どうなっていれば心に刺さるのか、自分でもよくわからないところがやっかいなのだが。

そんなことを考えながら今朝(2009年3月24日)の朝日新聞を眺めていたら文芸時評欄の齋藤美奈子さんの文章が目に留まった。彼女は、純文学と娯楽小説の違いの一つの目安を、お話の内容、すなわち何を描くかに力点があるのがエンターテイメント系の小説、表現の仕方、すなわちいかに描くかに力点があるのが純文学系の小説というふうに区別していたのだそうだ。純文学という言い方はなんだかうさんくさくて好きではないし、いわゆる純文学が娯楽小説より高尚だとも思わないが、この区別だと私の好みは断然、どんなふうに書くかに力点をおいた小説にある。 そして最近、齋藤さんが思いついた別の定義が、起承転結全て揃っているのがエンタメ系、コレを壊す、またはこだわらないのが純文系、というやつだそうだ。「純文学はワケがわからないと言われるのはそのためで、逆にエンタメ系の小説はワケがわかりすぎる」というくだりを読んで、ああそうか、私はワケがわかりすぎるストーリーが好きではないのだと思った。それでも、見事にワケがわかれば美しい完成品だが、嘘くさかったり、むりやりワケをわからせようとした作品を見ると、期待した味と違うまずい料理を食べた後のようなイヤな感じになる。それなら、最初からどんな味かわからないものを味わうほうが楽しいではないか。だが一方、純文学のほうも油断がならない。そのへんのゴミを並べてモダンアートだと言い張っているようなろくでもないものがたくさんあるし、結論なしでいいと思っていると、それなりにちゃんとした終わり方をするのはけっこう難しい。それに、ここまで自分の好みがわかっても、好きな小説を見つけるには読んでみるしかないのが悩ましい。

(2009年3月24日)

|

|

またしても京都旅行に行ってきました。今回は4月4日から6日までの2泊3日です。前回、年の瀬に行ったら休みのところが多かったので、今回は桜の真っ盛りに行こうと計画、そして思い通りに満開の桜を楽しんで来ました。

昼過ぎに京都に着くと雨。でも、雨の京都もいいものです。石塀小路近くの宿に荷物を預けて、円山公園へ。桜を見に京都に来たのだから、まずは京都名物のしだれ桜にごあいさつしようと思って。しだれ桜の周りには人がいっぱい。古木のせいでしょうか、最近はずいぶん枝が減ってしまったそうですが、それでもなかなか妖艶な姿。しばらくぼーっと眺めた後に写真を撮ってきました。 土曜の午後とあって、円山公園には屋台がたくさん出ています。そして、しだれ桜近くには場所取りの青いビニールシートに覆われた一角が。しかし、雨脚が強く、シートに座って花見ができる状態ではありません。無惨に濡れたシートを横目に細い道を足早に歩く人の群れ。恨めしそうに眺める屋台の売り子さんたち。そんな中を、「わーい、京都に来たよ」とハイな気分できょろきょろと歩いていたので、「じゃがバタはいかが?」「おねえさん、射的やらない?」「アユの塩焼き、うまいよ。日本酒もあるから食べてって」と、あちこちから声をかけてもらいました。そのたびに売り子さんたちとお話しして、京都の柔らかな話し方を楽しませてもらいました。人がいっぱいの八坂神社は華やかで、京都気分が盛り上がるので、好きな場所です。

(2009年4月16日)

|

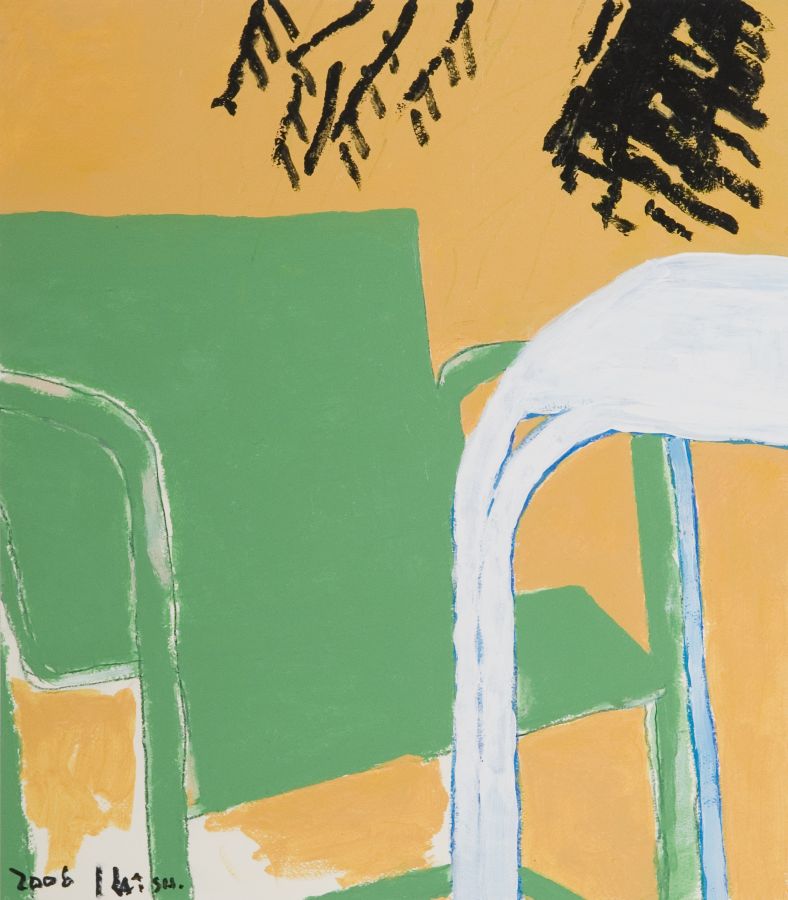

吉田カツ『マイアミの、2006』 |

京都に来るたびに行きたいと思いながら、時間が合わずに行けずにいたのが、「何必館(かひつかん)・京都現代美術館」です。祇園にあり、北大路魯山人の陶器、村上華岳の日本画、山口薫の洋画のコレクションがある小さな美術館ですが、これらのコレクションよりも魅力的に感じていたのは建物。そのうえ、今回は『吉田カツ展』開催中と聞いて、「それはぜひ見たい」と思い、枝垂れ桜の後に訪ねました。

吉田カツさんは、全日空の機内誌「翼の王国」の表紙の絵を描いていた人、と言ったら「ああ」と思う人も多いかもしれません。広告業界では有名なイラストレーターです。今は生まれ故郷の丹波篠山に住んで、絵描きとして好きな絵を描いているそうです。 雨の中、目当ての何必館1階に入ると、天井の高い部屋一面に画用紙に描かれた絵が飾られています。なかなかの迫力。そして、それぞれの絵が軽やかでユーモラス。一歩そこに入り込んだだけで、吉田カツワールドに取り込まれた気がして、なかなか心地よいものでした。 一階の作品がイラストっぽい印象だったのに対し、二階に並んだ作品は絵画という印象。絵の具の違いや筆のタッチの違いのせいかもしれません。独特のユーモア感覚はそのままに、洗練されておしゃれなイメージでした。ソファーに座ってじっくり眺めて来ましたが、ここは1時間いても飽きない空間でした。すばらしい、と拍手。 三階にも大きな作品が数点。でも三階で一番の驚きは、突然現れる坪庭です。暗めの照明に慣れた目でエレベーターに乗り、ぱっと扉が開くと、目の前に木が現れるのですよ。「わあ、すごい。美しい!」と、つい口をぽかんと開けてしまう。この演出は心憎いかぎりです。 何必館 吉田カツ展は、上記ウェブサイトの過去の展覧会で見られます

(2009年5月25日)

|

巨大な三門。世界最大級の木造門だそう  二十五菩薩来迎の庭 |

山亭庭園、眼下に京都の町が見えます

美術館の後は、雨の中を知恩院へ。とても立派な三門もくぐり、桜の咲く女坂を上り、大方丈、小方丈を回ります。小方丈の前には『二十五菩薩来迎の庭』というのがありました。どこに菩薩様が、と思いましたが、これは石組みとサツキで阿弥陀如来来迎の様子を表しているのだそうです。 美術館の後は、雨の中を知恩院へ。とても立派な三門もくぐり、桜の咲く女坂を上り、大方丈、小方丈を回ります。小方丈の前には『二十五菩薩来迎の庭』というのがありました。どこに菩薩様が、と思いましたが、これは石組みとサツキで阿弥陀如来来迎の様子を表しているのだそうです。

そのままどんどん進むと、高台の山亭庭園につきます。ここからは京都の町が遠くに見えて、小さいけれど静かで、よいお庭でした。座れる場所があったので、傘をさしたまましばらくそこでのんびりしてきました。寒くなければ、雨の京都はしっとりとしてよいものです。夜は祇園の料理屋で友人達と会うので、引き上げましたが、夕暮れのお寺は人も少なく、なかなか風情がありました。

(2009年5月27日)

|

朝の石塀小路  方丈の庭園。桜が満開でした |

レンガの壁もあります

二日目の朝は相国寺(しょうこくじ)をめざします。でもその前に、宿の目の前にある石塀小路を散策。雨上がりの路地は静かで気持ちのいい空間でした。 二日目のホテルに荷物を置き、京都御所の満開の桜をのんびりと眺めた後に、相国寺へ。目当ては隣接する承天閣(じょうてんかく)美術館にある伊藤若冲の絵。ところが、美術館は次の特別展準備のため休館でした。前回は年末で休館だったので、なかなか中を見せてもらえない。「また、京都においで」ということだと思ってあきらめましたが、かわりに「相国寺方丈庭園春の特別公開」というのをやっていたので、こちらを見てきました。 まず案内された法堂天井には、狩野光信作という龍の絵がありなかなかの迫力。天井の龍は、どこでもなかなかいい顔をしていてステキです。ご本尊の釈迦如来と脇侍は、運慶の作だそう。仏師のことなど何もわからないのですが、父の小説に『運慶』があるので、運慶作と言われるとなんとなく親しみを感じます。 次に方丈へ上がり、お庭と襖絵を鑑賞。白砂の枯山水と満開の桜が一本アクセントになっている庭園を眺めてきました。建物に上がって、畳に座ってお庭を眺めるというのはのんびりとしていいものです。 庭を堪能した後は、すぐ近くにある「京菓子資料館」へ。京菓子の老舗「俵屋吉富」が開いた資料館だそうで、2階に菓子づくりの文献や砂糖菓子の展示があります。ここはざっと見て、1階で休憩コーナーで抹茶と和菓子を味わっていると、お店の人が「お庭に水琴窟があるので、どうぞ」と案内してくれました。小さな庭につくばいがあり、店で一緒だったグループの男性がつくばいの水を落とすと、水が反響して独特の音が聞こえます。江戸時代の庭師の考案だそうですが、なかなか風流です。

(2009年5月31日)

|

優美な多宝塔  光悦らしさを感じる境内  摩利支天のお使いの猪 |

水火天満宮の枝垂れ桜

次は、まだ行ったことのない「北野天満宮」に行くことに。だが、せっかくなので、通り道にあるお寺に寄って行くことにしました。最初に目についたのが「水火天満宮」。小ぢんまりした境内に見事な紅枝垂れ桜がありました。 次に「本法寺」へ。こちらも小さなお寺ですが、佇まいがなかなか優美。満開の桜数本の位置も計算されていて、とてもきれいでした。入ってすぐに目に付く多宝塔は、木組みの小口が白と明るいエメラルドグリーンに彩られていて目を引きます。この色の取り合わせはモダンな感じがしました。境内に猪の石像に守られたお堂があったので訪ねてみると、そこは「摩利支天堂」。摩利支天は陽炎を神格化した神様で、猪はそのお使いなのだそうです。 境内を一通り眺めて帰ろうと思ったら、お庭が見られるという貼り紙がありました。貼り紙が示す建物(庫裡)は、ふつうのお家のような引き戸だったのですが、おそるおそる開けてみました。すると、そこが拝観の入り口。案内の女性に、「まず奥の建物で絵をご覧になって、それから庭園へどうぞ」と言われ、何があるのかわからぬまま鉄筋の寒々とした建物の中へ。重い扉を開けて中に入ったら、そこには巨大な涅槃図があってびっくり。桃山時代の画家長谷川等伯の「紙本著色仏涅槃図」だそうです。あとで調べたら10mX6mの大きさで、京都三大涅槃図の一つ、1559年作。この涅槃図は吹き抜けになった二階の天井から下がっていて、一階と二階の鑑賞コーナーからじっくりと眺められるようになっています。 この建物を出てお庭を拝見。この庭は「巴の庭」と言って、本阿弥光悦が作った唯一の庭だそうです。ちょっと変わっていて、新鮮でした。中央に蓮池があり、ここに蓮が咲いたらずいぶんイメージが違うのではないかと思います。どんな感じになるのか、最初に案内してくれた女性に聞いたところ、満開の花が咲くのではなく、毎日数輪の花が開くのだそうです。「また、その時期においでください」とにこやかに言われて、「また、来よう」という気になりました。ここは観光名所からははずれているようですが、お勧めです。

(2009年6月4日)

|

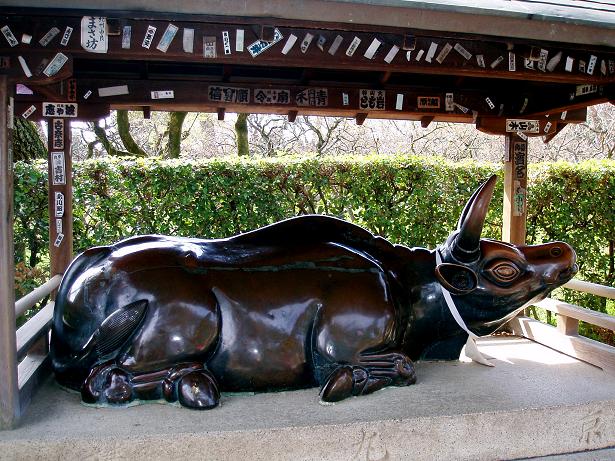

参道に並ぶ牛たち

|

北野天満宮入り口

近くにある宝鏡寺(別名人形寺)をのぞき、次は「北野天満宮」へ。ここは菅原道真公の神社と言うことで、なんとなく親しみを感じました。なぜなら、久留米に暮らしていた祖母が太宰府に流刑された道真公について親しげに話していたから。「東風吹かば」の歌も祖母から教わりましたし、梅が枝餅も何かの折りに食べたような気がします。 ここはあまり桜の木はなくて、牛がたくさんいました。学問の神様ということなので、フランス語の上達を願いつつ、牛を撫でてきました。人の流れに沿って奥へと進んでいくと、「平野神社の桜が満開」という声が。近くにあるのならそちらも、と思い、人の流れについて「平野神社」にも行ってきました。 桜の名所と言われる平野神社

こちらは入り口から桜の木が満開。狭い神社なのですが、奥に桜園があり、種類の違うたくさんの桜が咲いていました。でも、植え方が乱雑で人が多いので、遊園地のイメージでした。それでも、桜を堪能して帰ってきました。

(2009年6月9日)

|

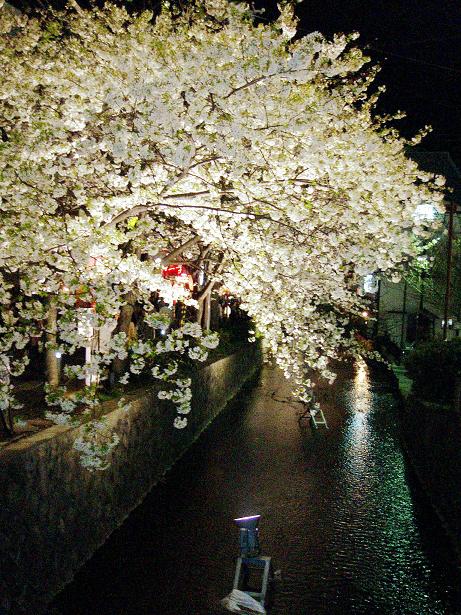

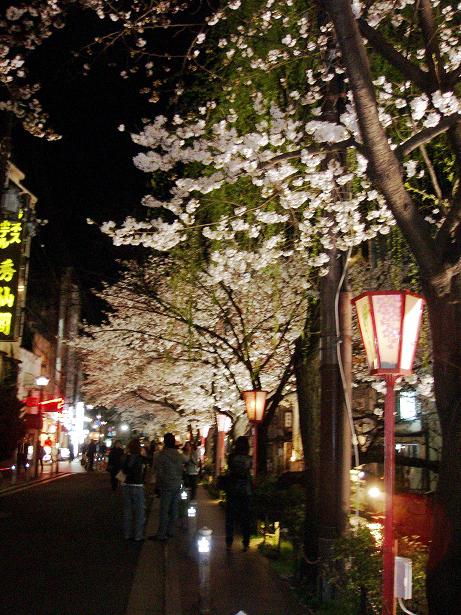

ライトアップされた高瀬川にかかる桜

木屋町通り側からは、こう見えます |

歩き疲れたので5時くらいにホテルに戻って、休憩。お風呂に入って体を伸ばし、着替えて夕食に出ることにしました。ホテルの一階でインド料理の店の名刺をもらったので、今夜は一人でそこへ行くことに。とりあえず地下鉄で四条烏丸に出て、河原町まで四条通をお散歩。「木屋町通りの桜並木がきれい」と聞いていたので、まずは夜桜見物です。

木屋町通りは、高瀬川という小さい川沿いの通りで桜並木になっています。川面に枝を伸ばす桜をライトアップしてあるので、とてもきれい。写真が上手じゃないのが残念です。この通りを南に向ってずっと歩いて見ましたが、おいしそうなレストラン、ゲームセンター、風俗店など、いろいろな店が入り交じってエネルギッシュな通りでした。土地勘があったらおもしろそうな通りです。満開の夜桜を見に来ている見物人も多く、人と桜を眺めて楽しみました。 だいぶ歩き疲れたところで、藤井大丸向かいのビルのある「アショカ」へ。予想よりもきちんとしたレストランで、インドのビールを飲みながら好物のインド料理を食べて来ました。

(2009年6月9日)

|

蹴上トンネル上の桜

金地院鶴亀の庭

まっすぐに伸びる用水路 |

三日目は、南禅寺の塔頭を訪ねることにして、地下鉄に乗って蹴上(けあげ)へ。ここからトンネルをくぐると、南禅寺西側にある塔頭に行けるのだけれど、トンネルの上に桜並木があるのを発見。でも、こちらは帰りに寄ることにして、まず「金地院」へ。

ここは、前にも来たお気に入りの寺です。庭を一周して、小堀遠州作と言われる「鶴亀庭園」へ。このお庭は、建物の縁側に座って眺められるのが気に入っています。前回は特別鑑賞券を買って、お寺の人の説明を聞きながら長谷川東伯の「猿」のふすま絵を眺め、お庭の解説をしてもらったのですが、今回は一人でゆっくり庭を眺め、朝日に当たってのんびりしてきました。続いて南禅寺へ。ここは紅葉もきれいですが、今回は満開の桜に出会うことができました。三門の奥に広がる桜を眺め、方丈の枯山水庭園「虎の児渡しの庭」を眺めて満足。 さて、お昼をどうしようかと考えながら水路閣の上に昇ると、そこから用水路沿いの道が続いていて、奥から歩いてくる人が見えます。そこで、その道をどんどん歩いて見ることにしました。一人だと心配だけれど、同じ方向に行く人がいるので付いていくと、だいぶ歩いたところで先ほどの蹴上のトンネルの上に出ました。周りの観光客に聞いたところ、ここは蹴上のインクラインと言って、桜の名所なのだそうです。下が砂利の傾斜道なので歩きにくいけれど、桜並木は見事で、堪能しました。 インクラインの桜並木  ここから地下鉄で四条に戻っておそい昼食。町中を歩いてお土産を買って帰ってきました。今回はほんとうに満開の桜が楽しめてラッキーでした。 ここから地下鉄で四条に戻っておそい昼食。町中を歩いてお土産を買って帰ってきました。今回はほんとうに満開の桜が楽しめてラッキーでした。

(2009年6月21日)

|

芝生の奥に見えるのがヴァンジ美術館。 入り口は2階。

作品が点在する芝生

蓮池もあります |

ちょうど見頃のクレマチス  クレマチス、和名は鉄線。色気のない名前だが、細い蔓性の茎が鉄線のように強いから、この名前があるのだとか。私はこの花が好きで、季節になると花が満開の鉢植えを買ってきては育てていた。だが、満開の花はその年だけで、翌年は申し訳程度に二、三輪が咲くだけということが多かった。西日しか当たらないベランダの鉢では、それが限界らしい。 クレマチス、和名は鉄線。色気のない名前だが、細い蔓性の茎が鉄線のように強いから、この名前があるのだとか。私はこの花が好きで、季節になると花が満開の鉢植えを買ってきては育てていた。だが、満開の花はその年だけで、翌年は申し訳程度に二、三輪が咲くだけということが多かった。西日しか当たらないベランダの鉢では、それが限界らしい。

数年前、銀行の広告製作のために三島を訪ねた。その通り道で「クレマチスの丘」という標識を目にした。バラ園のように、クレマチスばかりを集めた庭園だと聞いて、そのうちぜひ訪ねたいと思っていた。 そして、6月。静岡で一人暮らしをしている夫の母が、「会いたいね」と言ってくれたので、思い切って訪ねることにした。それならついでにクレマチスの丘を見ていこうと思い立ち、ホームページを見てみると、そこにはクレマチスの庭園だけでなく、「ヴァンジ彫刻庭園美術館」と「ビュッフェ美術館」もあるのだという。どちらもなかなか魅力的な美術館のようなので、行ってみることにした。 6月27日、三島から送迎バスで20分ほどで「クレマチスの丘」入り口に到着。一歩庭園に入ると目の前に芝生が広がり、イタリアの彫刻家、ジュリアーノ・ヴァンジ(1931−)の作品が点在している。庭園の中央には「ヴァンジ彫刻庭園美術館」があり、コンクリート仕上げの建物の前に数点の彫刻が並んでいる。建物に入ると、照明を落とした室内に置かれた作品がスポット照明に浮かび上っていた。建物の前には広々とした芝生の庭園が広がり、あちこちにクレマチスの花と彫刻が見える。この庭園はヴァンジの作品展示を目的として設計され、作品の設置場所、スポットの当て方なども作家の意志に基づいているのだとか。 横にはこんな彫刻が  自然の起伏を生かした庭園のあちこちに椅子があるので、パラソル付に椅子に座って、ゆっくりと庭を眺めてきた。陽射しの強い日だったのだが、日陰に座っていると、風と鳥の声が心地よい。さらさらと涼を運ぶ風と日光、鳥の声があれば、どこでもバカンス気分になれるなと思いつつ、花と緑の風景を楽しんできた。 自然の起伏を生かした庭園のあちこちに椅子があるので、パラソル付に椅子に座って、ゆっくりと庭を眺めてきた。陽射しの強い日だったのだが、日陰に座っていると、風と鳥の声が心地よい。さらさらと涼を運ぶ風と日光、鳥の声があれば、どこでもバカンス気分になれるなと思いつつ、花と緑の風景を楽しんできた。

ヴァンジ彫刻庭園美術館のホームページはこちら (2009年7月13日) |

美術館の入り口には蝶の彫刻が

これも子供館のサーカスの絵

自然公園には吊り橋がありました |

館内は撮影禁止。子供館のレプリカの梟

クレマチスの丘にはもうひとつ、ビュッフェエリアというのがあって、こちらは自然公園の横に「ベルナール・ビュッフェ美術館」と「井上靖文学館」が立っている。ビュッフェ美術館は1973年創設なので、もともとこの二つ館があった地域を整備して、「クレマチスの丘」が作られたということらしい。 ビュッフェというと思い浮かべるのは、サガンだ。高校時代に読んだフランソワーズ・サガンの文庫本の表紙は、ビュッフェだった。黒の線の強い、独特の筆致が印象的だった。特別好きな画家というわけでもなかったが、心に残る絵が何点かあった。 そんなことを思いながら、連絡バスに乗って美術館前まで連れて行ってもらう。クワガタと蝶の彫刻に迎えられ、庭を抜けて美術館の中に入ると、すぐにビュッフェの絵が迎えてくれた。ビュッフェのコレクションは約2,000点(油彩・水彩・デッサンなど約500点、その他版画など1,500点以上)だそうだが、迫力のある大きな絵が多く、見応えがあった。版画館や、子供の遊戯室に絵のレプリカを飾った子供美術館も併設され、家族で楽しめるように工夫されている。晩年の絵にはカラフルな色使いのものが多く、画家本人が絵を描くことを楽しんでいるような気がした。これらの絵はすべてスルガ銀行の頭取だった岡野喜一郎氏が一人で集めたコレクションだそうで、美術館もこのコレクションのために建てたのだそうだ。好きな絵描きの絵を集め、そのコレクションのために美術館を作る。そんなコレクターの愛情が感じられる場所でもあった。 入り口脇にはカフェがあり、テラスでお茶も飲めるので、ここで一服。隣接する自然公園をちょっと眺めてから帰路についた。 ベルナール・ビュッフェ美術館のホームページはこちら (2009年7月15日) |

|

朝十時に会社についてから二時間をパソコンの前で過ごし、お弁当を食べると十二時半。その後は外に散歩に行く。冷房の入る夏の時期は、外の空気に触れたとたんに体全体がもわ〜んと温かくなり、生き返った気がする。

社内の私の席は冷房のよく効く位置にあるので、夏は膝掛けや肩掛けで体を温めている。その格好で仕事をしていると汗ばんでくることもあるので、その場合は肩掛けをはずす。しばらくして寒気を感じたら、また防御態勢に戻る。そんなことの繰り返しだ。 煩雑ではあるが、だからといって冷房の設定温度を上げればいいかというと、話はそう簡単ではない。席の位置によって温度が違うし、男女によっても年齢によっても体感温度が違うので、各自が脱いだり着たりして自分が耐えられる温度を探るというのが、生きる知恵と言えそうだ。 だがそれにしても、銀行や会社のロビーなどに行って、「冷房が効きすぎでは?」と思うことは多い。巨大オフィスで冷房病に苦しむ若い女性たちの数を思うと、「設定温度を考え直して彼女たちの基礎体温を一度上げれば、日本の将来の出生率もアップするかも」と妄想したりする。低体温は動物としての活力を落とすだろうから。 外に出ると、日焼け止めをタップリ塗り日傘をさした若い女性たちを眺めながら、顔に日光を当てる。シミは避けたいが、太陽の恵みで体が温まっていく心地よさは拒否したくない。なにしろ、「日に当たらないとクル病になる」と言われて育った世代なのだから。お日様は気持ちがいい、と考えながら歩き始めると、太ももや二の腕がゆっくりと温まってくる。「あ、こんなに冷えていたんだ」と感じる瞬間だ。ひとしきり歩いた後は、高層ビルの前に広がる緑の多い広場のベンチに腰をかけて風に吹かれる。これは、なかなか心地よい昼休みの過ごし方だ。 そこで、目の前を通るビジネスマン達を眺める。半袖ノーネクタイの人から、きちっとネクタイをしてジャケットを着た人までスタイルは様々。一般に女性より男性のほうが暑がりと言われるが、それにも体感差やライフスタイル(上着を脱がない主義とか)の差があるのだろう。知り合いのフランス人が「英仏人が会議をするとき、アングロサクソン系のイギリス人は室温を下げたがり、ラテン系のフランス人は室温を上げたがる(つまり寒がり)」と言っていた。男女差だけでなく民族によっても体感温度が違うようだ。 夫と妻で快適温度が違うという話もよく聞くが、夫婦ならば妥協点を見つけることも容易だろう。そこへいくと、オフィスのように大勢の人間が集まるところで、「皆が快適」という一致点をみつけるのは難しいかもしれない。だが、仕事場でこそ愛と知恵を持って、暑がりにも寒がりにもやさしい温度を見つけたいものだ。 (2009年8月28日) |

|

このごろ、俳句について考えている。きっかけは、一冊のフランス小説だ。フランス語で小説を読む読書会をもう二十年近く続けているのだが、最近読み始めた小説「Neige」の主題が、俳句と雪。この二つに魅せられた若い男の物語で、ページの冒頭に一茶や芭蕉の句の仏訳が載っている。このフランス語になった俳句を目にしたとき、日本語の俳句との奇妙な距離感を感じた。そしてこの距離感が、私が俳句に対してもっている親和感のなさを呼び起こした。

子供の私にとって、俳句は身近なものだった。最初に俳句を意識したのは六、七歳の頃だろう。祖母が毎日指を折って音を数えながら俳句を詠んでいた。一日何句と決めて作っていたようで、作ったものを私に読み聞かせては「どれがいい?」と私に聞いたのを覚えている。どれも日常風景を詠んだもので、その良し悪しがまったくわからなかった私は、祖母の声の調子や表情を見て、いちばん得意そうな句を選んでいた。 学校の国語の時間にも俳句を習った。そのおかげで、今でもそらで覚えている俳句も十や二十はあると思う。だが、俳句を読んで「ものすごくいい」とか「すばらしい」と感動した記憶がない。学校で芭蕉や一茶の句を習い、解釈も聞いたが、何もおもしろさを感じなかった。実際に作ってみたこともあるが、作るコツも楽しさもわからないので、すぐにやめてしまった。「すばらしい」と思う句を心のうちに持っていれば、もう少し作る努力をしたのかもしれないのだが。俳句は日常を描く、客観写生である、という人がいる。俳句では空想を詠まない、感情を露出したり誇張した句を詠まない、というアドバイスもある。私は写生が好きではないし、人間の感情に興味があるので、俳句に親しみを感じないのかもしれない。 だが、今回の小説に載っている俳句の仏訳を見ると、知らない俳人の名前がたくさん挙がっている。そこで、独特の距離感を持って私の前に現れたこれらの名前をきっかけに、もう一度俳句の世界をのぞいてみたら、気に入った俳句が見つかるかもしれない、と希望を持ち始めた。これは俳句を愛した祖母の呪縛なのか、俳句の力なのか。私はこのごろ、そのことを考えている。 (2009年10月6日)

|

|

毎朝、地下鉄の丸の内線で通勤している。私が乗る時間はラッシュを過ぎているので、車両はそれほど混んでいない。座席は埋まり、それぞれの列の前に二、三人立っているというぐらいの混み具合。そこで私は、不思議な光景を目にすることがある。移動中の車両の中を、人をかき分けて、前へ、前へと進んでいく人たちがいるのだ。

動き出した電車の中で、人はそれぞれ自分のポジションを取る。つり革につかまって本を読む人、体を斜めにして中吊り広告を読む人。彼らの姿勢や背負った荷物が道をふさいでいることもある。前に進む人は、脚を突っ張らせ、バランスをとりながら、障害物である乗客の間をすり抜けようとする。どうしてもじゃまな場合は背中を押し、時には声をかけ、迷惑そうな視線を浴びながら、前へ進んでいく。 その姿を見ながら、私は考える。なぜ、彼ら(時間帯のせいか、男性が多い)は動く車両の中で前に進むのだろう。降車駅の階段に一番近いベストポジションまで移動したいのだろうか。そのために電車の移動時間を利用することで、時間を節約したいのだろうか。それが合理的な時間の使い方だと考えているのだろうか。だが、ここで1分節約したとして、電車の乗り継ぎを待ったり、信号が赤だったりすれば、すぐに節約した時間は消えてしまう。 「だから、そんなところで急いでもしょうがない」と私は考えるが、前に進む人は「いつ時間のロスが起こるかわからないからこそ、出来るときは節約を」と考えるのかもしれない。そうして節約した時間が1日に5分あったとして、「つまらないテレビを見ていればその5分もあっという間に過ぎてしまう」と私は思うが、前に進む人は「そうした娯楽のための時間が大切」と思うのかもしれない。私の不思議は、前に進む人にとっては不思議でもなんでもないのだろう。 でも、動く地下鉄の中で歩くのはやめて、周りの様子を観察するとか、いつもの駅のいつもとは違う位置に降りて見慣れぬ景色に驚くとか、前に進む人に、私はそんなことを勧めたい。ふと立ち止まって周りを見るのは、なかなか楽しいことだから。 (2009年10月19日) |

|

人にはそれぞれ感性のツボがある。そのツボの会う人を見つけるのは楽しく、人はそれぞれ、自分のツボに会う人を探して生きているのかもしれない。

たとえば、ブライスと桃子という人形がある。桃子が好きな人は、ブライスは頭でっかちで気味の悪い人形だと思い、ブライスファンは、桃子はリアル過ぎてイヤだと思う。たとえば、色の組み合わせに一目惚れして買ったブローチを付けて待ち合わせ場所のカフェに行ったとする。待っていた友人が、私が腰を下ろすなり、「きれいだね、そのブローチ」と言ってくれたらとてもうれしい。「さすが、私の友だちだ」と思う。 その一方で、お気に入りの小物を身につけているのに、周りの誰も何も言ってくれないときもある。そんなときは、何だか誰も自分を見てくれていないような寂しい気分になる。自分と気持ちの合う人が周りにいない、そんな寂しさ。私の好きなものに引っかかってくるか、こないか。それは、一緒に遊べる人間を選ぶ指針のようなものだ。 だが、ここにひとつ問題がある。人は必ずしも思ったことを言うとは限らない、ということだ。たとえばある日。それほど親しくない客にコーヒーを出したとする。カップは私のお気に入りのデザイン。とても美しい形なので、何か一言あるだろうと期待して待つが、何もない。残念。ところが別の場所で、何の気なしに、西洋陶器の話をしていると、「そういえばお宅にあったカップ、きれいでしたよね」などと言う。そう思ったのなら、その場で言ってくれればいいのに。 今、私は京都で買った小さなブローチをコートに付けて歩いている。これに気づいて言葉をかけてくれた女友達が数人いて、「あ、感性のツボが会うんだな」とうれしくなった。それが、このコラムを書こうと思ったきっかけだ。なので、皆さん、ステキとかきれいと思ったら、その場で言いましょうね、相手は喜ぶんだから。そして私は、黙っている人の心を汲み取る練習をしようと思う。

(2009年12月10日)

|

実相院のモミジは黄色系が多い

白砂の庭のモミジ

蓮華寺のお庭 |

どうして、紅葉狩りというのでしょうね。狩りというと、戦って勝ち取るイメージで、優雅な紅葉にはそぐわない感じです。美しい紅葉も、しっかり追いかけて時機を捕えないと見逃すよ、ということなのでしょうか。

そんな紅葉をつかまえるべく、京都に行って来ました。11月29日から12月1日までの2泊。初日は日曜日なので、混雑を避けて洛北・岩倉の実相院へ。ホテルのある四条河原町から出町柳に出て、叡山電車で岩倉まで行き、そこから川沿いの道を歩きました。この電車、1両編成でのんびりしています。鎌倉の江ノ電より小規模。鎌倉と京都、けっこう似ていると思ったのですが、かたや人口17万の小さな町、京都は人口150万人だそうです。 さて、実相院はなかなか趣のある門構え。磨き抜かれた木の床に庭の紅葉が映る「床紅葉」が有名だそうです。これはなかなか美しく、しっかりと見てきましたが撮影禁止なので、下のHPの映像を見てください。白砂の庭「一仏八僧の庭」の紅葉もきれいで、思わず笑顔になりました。 ここからタクシーで蓮華寺へ。ここは「紅葉の美しさで名高い」というガイドブックの文言を信じていったのですが、こじんまりしたお庭の紅葉が美しく本堂の天井画の龍も眺めて来ました。バスツアーの一行のためにお坊さんのお庭の解説があり、それを一緒に聞きました。「庭も仏様も作られた目的は一緒。仏様を拝むように庭も眺めてほしいという気持ちなので、座敷からは良いけれど縁側からの撮影は禁止。写真に夢中にならずに自分の目で庭を眺めて」というお話には共感しました。でも、「人が少ない時に、庭の端に立って写真を撮っている人を見つけると、池に落としたくなる」と冗談めかして言ったのにはちょっとびっくり。坊主も人の子と思うか、修行が足りないと思うか、ですが。 ついでにお隣の崇導神社を訪ね、そこから叡山電車でホテルに戻りました。夜は京都に行くたびに歓迎してくれる昔のパソコン通信仲間とオフ会へ。これはもう、信頼できる仲間との同窓会のようなものなので、何を聞いても話しても楽しくて、あっと言う間に時間が過ぎていきました。 崇導神社の鳥居。 途中、東山が赤、黄、緑に染まってきれいでした

実相院HPはこちら (2009年12月13日)

|

なだらかな階段の表参道

楓のアーチが美しい紅葉参道 |

JR東海の「そうだ京都、行こう。」キャンペーンポスターは、その美しさに定評があり、毎回多くの観光客を京都へ誘っています。2009年秋のポスターは、見事な紅葉の参道。左下のコピーをみると「光明寺 長岡京市」の文字。京都の地図はだいたい頭に入っているつもりだったのに、このお寺は聞いたことがありません。ガイドブックで調べてみると、京都から大阪に向かう阪急電車で南下すること数分の「長岡天神」が最寄り駅。ちょっと遠いし、美しい写真に誘われて行くとがっかりする可能性が高いかも、と思ったけれど、思い切って足をのばすことにしました。今、とても行きたいと思っているのに行かなかったら、今後もずっと行きたいと思い続けるだろうから。やりたいことはさっさとやるに限る、いつ死んじゃうかわからないからね、というのが私の生きる指針の一つです。

というわけで、2日目は光明寺から嵐山に回ることにしました。長岡駅からタクシーに乗って数分で光明寺山門前に到着。ここはもう、一目見たときから大満足の風景でした。紅葉はまだ盛りをちょっと過ぎたくらいのところ。なだらかな石段になった参道の両側に並ぶ紅葉が枝を張っています。奥へ進むと、御影堂、阿弥陀堂などの建物が出現。建物内部を通り抜けて外に出ると、目の前に真っ赤な紅葉の参道が出現しました。ゆるやかな坂道の両側から楓の木が枝を伸ばしてアーチを作っています。 この道は、「わあー」と声をあげたくなるほどきれい。おおぜいの見物客とともに赤から黄色の楓の葉のグラデーションを楽しみながら歩いていくと、出口に来てしまいました。このまま外に出て戻れなくなってしまうのはもったいない。そこで、人の流れに逆らって道を引き返し、一番美しく見える位置をキープして、楓の美しさを堪能しました。紅葉もいいけれど、この美しさに声を上げ、顔を輝かし、家族を入れて写真を撮る人たちを見るのも好きです。美しい物を見ると、人の心も美しくなる気がします。 「そうだ京都、行こう。」2009年盛秋のキャンペーンポスターはこちら 光明寺の紅葉はこちら (2009年12月22日)

|

後ろに見えるのが遊竜の松。 枝の下側が板で補強されています

眼下に京都が見下ろせる高さにあります |

光明寺から駅に戻るためにタクシーに乗ると、運転手さんが「ここまで来て、善峯寺(よしみねでら)には行かないんですか」と訊ねてきました。

「これから嵐山に行きたいので駅に行ってください」 「善峯寺は紅葉がきれいですよお、ここからメーター1500円くらいだけど」 「いや、また来るから、その時に」 「いやー、お客さん、だまされたと思って行きませんか」 まあ、またここまで来るのはたいへんだし、だまされたと思ってという言い方が面白かったので、乗ってみることにしました。 善峯寺に向う車はどんどん山の中に入っていきます。急斜面を上って行くとバス停があり、観光バスの客はここで下りて急坂を登って行くのだそうです。タクシーで来てよかったと思っていると、門の前に到着。運転手さんも一緒に来て中を案内してくれると言います。このお寺は釈迦岳東北の山腹にあり、1029年の開山。応仁の乱(1467〜1477)で焼失した伽藍を五代将軍綱吉の母・桂昌院が再建したものだそうです。高い所にあるので空気の清々しさが違い、目の前に広がる山は赤、黄、緑の木々が混在してとてもきれいでした。 階段を上って行くと現れるのが「遊竜の松」。これは樹齢約600年の五葉の松だそうで、背は低いけれど、枝を横に長く伸ばしていて、その長さは30メートル以上。この姿を横に伸びる竜にたとえたのだそうです。真っ赤に紅葉した楓の間を抜け、どんどん上へ上って行くと、京都が眼下に見えてきます。さらに奥の院まで上ると、空気は凛と冷ややかで、景色が良くて、とてもいい気分でした。「だまされたと思って良かった」と運転手さんに告げると、にっこりしてくれました。紅葉はちょっと盛りを過ぎていたので、私の反応を心配していたようです。いつもならば横を通りかかる観光客に私の写真を撮ってくれるように頼むのですが、今回は運転手さんが撮ってくれたので快適。たまにはこうして解説付きで案内してもらうのもいいなと思いました。 (2009年12月26日)

|

渡月橋から見た嵐山。 木の色の違いがきれい

宝厳院のお庭

散り紅葉 |

次の目的地は嵐山の天龍寺です。ずっと渡月橋を渡りたいと思っていたので、阪急嵐山から嵐山公園を抜け、渡月橋を渡って天龍寺に向いました。紅葉の名所嵯峨野も月曜ならば人が少ないのではないかと思いましたが、とんでもない。橋の向うはおおぜいの人で賑わっていました。

天龍寺は、大方丈に上がって、目の前の曹源池庭園をゆっくりと眺めるのが好きです。日に当たりながらずっとここにいて、通り過ぎる観光客を眺めるのも、なかなかおもしろいし、のんびりします。ですが、今回の目当ては天龍寺塔頭・宝厳院と弘源寺。普段は入れない塔頭ですが、12月6日まで秋の特別拝観中。とくに宝厳院はもみじの寺として名高く、田村能里子さんが本堂のために描いた襖絵が特別公開されると聞いて、楽しみにしていました。 まず、天龍寺入り口のすぐ脇にある弘源寺へ。ここでは枯山水のお庭を眺めてきました。次に天龍寺の左側置くにある宝厳院へ。ここは、入るなり美しいもみじの庭園が広がる小さなお寺でした。紅葉の赤がひときわ濃く、美しい。紅葉は終わりかけでしたが、散り紅葉が緑の苔と鮮やかなコントラストを成しています。大石(獅子岩)が置かれ、様々な木が植えられた庭の作りには、嵯峨野らしい優美さが感じられました。この「獅子吼(ししく)の庭」は、庭園内を散策するうちに人生の心理、正道を肌で感じ、無言の説法を受けるお庭だそうで、獅子吼とは仏の説法という意味だそうです。確かに、この山水庭園の中をうろうろしているうちに、邪念は消えて心が落ち着く気がします。どの季節に来ても美しい庭だと思うので、また特別拝観の時に来たいと思いました。田村能里子さんの襖絵「風雅燦々 三三自在」も見て来ました。公開されているのは一部のようですが、田村さんらしい女性たちの絵で、お寺の部屋に新しい風が吹く感じがしました。襖に生身の女性が描かれているのは珍しいように思いますが、どうなのでしょうか。 最後に天龍寺のお庭をゆっくりと眺め、北門へ抜けて竹林の道を散策。ここを歩くと嵯峨野に来た実感がわきます。嵯峨野では、一番好きな常寂光寺だけ眺めて帰ろうと思っていました。前回訪ねた時にお寺の紅葉の美しさに圧倒されたので、ここで夕方まで過ごそうと決めていたのです。ところが、今回はほとんど葉が落ちたあとで期待はずれでした。思いがふくらんでいただけに他のお寺を回る気にならず、近くのカフェでゆっくりしてから、嵐電でホテルへ帰ってきました。 (2009年12月27日)

|

中央の飛び石が臥竜橋

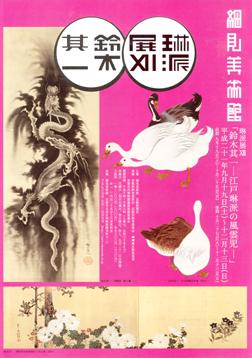

細見美術館のちらし |

平安神宮の大鳥居

3日目は、いつも近くまで行って寄れずにいた平安神宮に行ってみました。朱塗りの柱に緑の屋根の社殿の大きさには圧倒されましたが、ここはただ広いだけ。そこで、その後方に広がる神苑を見学しました。朝早かったので人が少ないと思ったのですが、そうではなくて、ここは桜の庭だったようです。もみじの木はほとんどなくて、緑のさわやかな池泉回遊式庭園でした。落葉した枝垂れ桜の木が多数あり、この木全てに花が咲いたら美しさはさぞや、と思わせるデザインのお庭だったので、また桜の季節に来たいと思います。中程には飛び石で渡る臥竜橋(がりゅうきょう)があり、そこを渡るのもちょっとスリルがありました。石は、竜の背の刺と目されているようです。池の前にあるお茶屋さんで休憩して話を聞きましたが、この池は花菖蒲と睡蓮も美しいそうです。東神苑にある橋殿には座席があるので、のんびりできます。 3日目は、いつも近くまで行って寄れずにいた平安神宮に行ってみました。朱塗りの柱に緑の屋根の社殿の大きさには圧倒されましたが、ここはただ広いだけ。そこで、その後方に広がる神苑を見学しました。朝早かったので人が少ないと思ったのですが、そうではなくて、ここは桜の庭だったようです。もみじの木はほとんどなくて、緑のさわやかな池泉回遊式庭園でした。落葉した枝垂れ桜の木が多数あり、この木全てに花が咲いたら美しさはさぞや、と思わせるデザインのお庭だったので、また桜の季節に来たいと思います。中程には飛び石で渡る臥竜橋(がりゅうきょう)があり、そこを渡るのもちょっとスリルがありました。石は、竜の背の刺と目されているようです。池の前にあるお茶屋さんで休憩して話を聞きましたが、この池は花菖蒲と睡蓮も美しいそうです。東神苑にある橋殿には座席があるので、のんびりできます。

次は、近くにある細見美術館へ。ここは小さいながらも個性的な美術館で、階を移動して縦へ動きながら見せる動線も斬新です。江戸時代の琳派コレクションに定評があるようですが、私が行った時は「鈴木其一(すずき きいつ)展」をやっていました。鈴木其一は琳派の酒井抱一の弟子だそうですが、構図が斬新でモダンな感じがしました。最初は全く知らない画家だと思っていたのですが、見ているうちになんとなく親しみを感じました。なぜだろうと思って思い当たったのが朝日新聞の連載小説です。女性蒔絵師が主人公をこの小説を、挿絵に惹かれて読んでいたのですが、鈴木其一は、その小説で魅力的に描かれていたのです。「ああ、あの人だ」と思い当たってからは、この偶然がなんだかうれしくなりました。今ネットで調べたら、タイトルは「麗しき花実」。華やかな江戸琳派につながる蒔絵師原羊遊斎の工房を舞台に創造の魔物につかれた女蒔絵師の姿を描く、という解説がありました。作者は乙川優三郎、挿絵は中一弥だそうです。 細見美術館HPはこちら (2009年12月27日)

|

本堂から見た庭の紅葉

参道裏にも絶景が |

入ってすぐの参道

細見美術館前からタクシーで真如堂へ。ここも紅葉の名所とガイドブックに書いてありますが、嵯峨野の散り具合を考えるとあまり期待できないかもしれないと思っていました。ところが、参道に入ったとたんに、美しい紅葉が迎えてくれました。本堂に上がると枯山水の「涅槃の庭」があります。ここは外の赤や黄色の華やかさがうそのような静かなお庭でした。でも、そのお庭以外の景色は本当に紅葉づくし。楓の紅葉のすばらしさを堪能しました。

細見美術館前からタクシーで真如堂へ。ここも紅葉の名所とガイドブックに書いてありますが、嵯峨野の散り具合を考えるとあまり期待できないかもしれないと思っていました。ところが、参道に入ったとたんに、美しい紅葉が迎えてくれました。本堂に上がると枯山水の「涅槃の庭」があります。ここは外の赤や黄色の華やかさがうそのような静かなお庭でした。でも、そのお庭以外の景色は本当に紅葉づくし。楓の紅葉のすばらしさを堪能しました。

このお寺ではお茶会が行われることが多く、大きな部屋から小さな部屋まで、たくさんの部屋があるのだそうです。それぞれのお部屋に襖絵がありますが、私が気に入ったのは蓮の花が描かれた「夏の間」(円山応挙から7代目の国井応祥作だそうです)。6畳ほどの部屋に座って眺めていると、通りかかったお寺の方が中に入って来て、開けてあった襖を閉め絵の説明をしてくれました。襖が開いたままでも十分に美しい絵の連なりでしたが、襖を閉めたとたんにふっと部屋の雰囲気が変わった気がしました。 隠れていた左端の襖の絵は斜めの線の夕立の図。風と雨で隣の襖の鷺の羽が立ち、蓮の花も斜めになびいています。やがて雨がおさまりまり、鷺は落ち着き、蓮の花もまっすぐに。そして日が差し、鷺はのんびりと羽を伸ばし、蓮は笑っているようなおおらかさに。左から右に、時間の変化を表しているのだそうです。説明を聞いて改めて部屋を見回すと、時間の変化が間近に感じられます。先ほど襖を閉めたとたんに、空間の中で絵が完成したのかもしれないと思いました。お寺の方は説明を終えると、また元通りに襖を開いて「ごゆっくり」と言って出ていかれました。閉めた部屋にもう少しいたかったけれど、自分で閉めるのもいけないような気がして、しばらくそこで夏時間の余韻を味わってきました。 これでお寺巡りはおしまい。四条烏丸に出て、新幹線の時間までにお土産を買い、カフェで休憩。今回はお天気もよくて、京都の紅葉の美しさを味わい尽くした旅でした。 (2009年12月30日)

|