|

11月18日から3日間、友人と奈良に行って来た。東大寺、法隆寺、吉野の山を歩き、たくさんの仏を見るうちに、自分の中の仏教の知識がいかにあいまい かに気づく。寺の横には神社があり、寺の中を巡れば、菩薩、観音、如来などの様々な仏像がある。仏や寺を守る兵士のような姿の像もあちこちに見られ、彼らに踏みつけられている鬼や、屋根を飾る異形の物など、仏教世界の登場人物は、なかなかににぎやかだ。 もともと日本にあったのは、農耕に関わり始めた頃からの自然信仰だろう。 太陽や大地、雨、川などを畏敬し、自然の力に霊性を感じて崇拝した民俗信仰が、神道の始まりだ。日本に仏教が伝来したのは6世紀。それ以降、聖徳太子の積極的な仏教奨励策があり、仏教が神道と同化しようとしたことから、神社で読経する、神社の横に寺を建てるなどが行われ、神仏調和、神仏習合が徐々に進んだという。 仏教はインドの王子が悟りを開いてブッダとなり、その教えを説いたことに始まり、ブッダの弟子たちがその教えをさらに広めることで発展していく。ブッダは「悟りを開いた人間=仏」なので、「世界の創造者」という一神教的な性格はもたない。菩薩は、悟りを求める修行者を意味するそうなので、数が多いのも納得できる。奈良で出会った様々な仏や、菩薩、観音、如来などは、悟りを開いた人たちや悟りを求める修行者の呼び名と思ってよさそうだ。 宗教は治世の有力な手段でもあるので、日本の仏教も様々な歴史の波にもまれることになるが、その歴史の変遷の中で、様々な姿の神仏や従者達、超自然を具現化したものが生まれたのだろう。そう考えると、本堂に安置される仏像と同時に、その足下にいる物や、香炉、手水鉢を守るものなどにも目が向く。 (2005年12月7日) |

|

旅行中はできるだけフランス語を使おうと心に決めていたのだけれど、英語を話すヨーロッパの旅行者も多く、観光に携わるフランス人からは、よく英語で話しかけられた。通貨がユーロになったことをきっかけに、フランスでも英語熱が高まっているという。いろいろな国の観光客が一緒になった時は、皆で英語で会話ができるので、共通語としての便利さを再認識する。帰りの空港に向かう送迎バスの中も、日本人の私、香港人の父子、アメリカ人の中年女性、イギリス人の老夫婦の6人が一緒になり、英語でのおしゃべりがはずんだ。独特の発音で大声でしゃべる香港のお父さん、サイクリングの大会に出たというアメリカ女性、端正にゆっくりと話すイギリス紳士、そして私の適当な英語。それぞれが訪ねた場所のすばらしさを語り、これからどこに帰るのかを話し、「いい旅を!」と言い合って別れる。こういう経験をしてみると、言葉が道具であることがよくわかるし、英語は便利だ。そして、語学力よりも話したい気持ちが重要なのがよくわかる。バスを降りて搭乗手続きに向かいながら、会話力よりも人間を磨かなくては、と思った。

(2005年10月22日) |

|

私は忘れっぽいので、おもしろいと思った物事や興味を持った人の名前などは、なるべくその場でメモすることにしている。そのため、持っているバッグの内ポケットには必ずペンが入っているが、これはボールペンか鉛筆で、万年筆を入れておいたことはなかった。インク漏れが怖いし、万年筆はゆとりのある時間に心を込めて文章を書くものという思いが私の中にはある。 ところが、今回モンマルトルを歩いていて、きれいな色の万年筆をみつけてしまった。美しい紫、緑に黒の模様。もう一つ、同じシリーズの赤のボールペンも手に入れた。ほんとうはどれか一本をパリ記念にと思ったのだが、選べなかったのだ。この三本は、今はそれぞれよく使うバッグに入っている。 もう一つ、去年に引き続き買ってきたのがベルナルドのコーヒーカップ。紫か水色が欲しかったのだが、もう生産中止だそうで、店にあった緑茶色(テ・ヴェール)のものを1客買ってきた。パリに行くたびに色違いを一つずつ買おうと思い、去年はバラ色(ロゼ)を買ったのだが、次に訪ねるときに色違いが残っているかどうか、ちょっとどきどきだ。 (2005年10月21日) |

|

去年の夏一人でパリに来たときには、真利子さんの友人オリビエがとても親切にしてくれて、モンマルトルの自宅に招待してくれたし、サクレクール寺院やサルバドール・ダリ美術館に連れて行ってくれた。今回は真利子さんと一緒にオリビエ宅を訪ね、その後モンマルトルを見物。昔、ユトリロ、ピカソ、モディリアニなどの画家達が通ったというシャンソニエ、オ・ラパン・アジル(Au Lapin Agile)の前で写真を撮り、小さなブドウ畑(でも、パリで最大だそう)を眺め、サクレ・クール寺院(Basilique du Sacre Coeur)の前へ。ここは前回来たときに建物の美しさと内部の天井画のブルーの色彩の美しさに息をのんだ寺院だ。 この寺院は普仏戦争敗北やパリ・コミューンで精神的な痛手を受けたカトリック教徒の心をいやすために1871年建てられたそうで、モスクのような丸屋根が目を引く。古い教会が多いパリでは比較的新しい建物で、ロマネスク・ビザンチン様式というのだそうだ。中へ入って天井を見上げると、大きく手を広げるキリストの像。そして、その回りの美しい青。やっぱりすばらしい。 外に出ると、モンマルトル見物ができるプティ・トランが停まっていたのでそれに乗り込む。動き出してすぐ、坂を下りかけたところで、前方の交通事故で足止めを食うとハプニングがあった。警官は「戻って別の道を通れ」と言うのだが、1両目が後続の車両を引っ張るしくみのトランは、後戻りができないのだ。トランに乗っている人、横で眺めている人、通りがかりの車やバイクの反応など、なかなかおもしろかった。前回は見なかったムーランルージュ界隈の賑やかな大通りもトランで巡った。 トランの後は似顔絵描きがたくさんいるテアトル広場を見物。似顔絵の見本を見ていくと、美人に描いてくれる人、デフォルメして描く人、マンガ風に描く人など、様々な作風があっておもしろい。女の子がモデルになっている横でそれを眺めているカップルの男の子を観察するのも楽しそうと思った。この広場のカフェで休憩した後は、ちょっと下の通りを巡ってショッピングを楽しんだ。モンマルトルのごちゃごちゃした界隈は、私が生まれ育った新宿の肌合いと相通じるところがあり、まだまだ楽しめそうなところだった。 (2005年9月24日) |

|

7月7日、今回のパリ滞在で最後に訪ねた美術館がマイヨール美術館(Musee Maillol)だった。入口の手前の壁には美しい彫刻が。これはブーシャルドン作の「四季の泉」だという。 ピカソやブールデルの美術館のように、マイヨールの作品がずらっと並んでいると思って中へ入ったのだが、マイヨールの作品は少な目。ここはマイヨールのモデルだった女性ディナ・ヴィエルニーが設立したそうで、マイヨールの作品プラス彼が持っていた作家の作品、美術館になってから集めたらしい作品が並んでいた。企画展もやる美術館らしく、今回は「ロベール・クーチュリエ(Robert Couturier)生誕100年展」が開催されていた。 美術館に入ったら、マイヨールのあのまるっこい女性の肉体像が並んでいると予想していたのに、目の前に現れたのは細めの枯れた感じの彫刻。板切れを使った山羊、ブラシを髪の毛に模した自画像など、現代的でなかなかおもしろい。展示されている作品もかなりの点数で、後半は鉄の作品が多く、ジャコメッティを力強くしたようなイメージのものもある。見ていくうちにどんどん引き込まれ、思いがけず魅力的な作家の作品に出会ったことにうれしくなった。帰りに美術館内の書店でインタビュー本を買ったら、スーツを来た百歳の作者のダンディな写真があり、これもうれしかった。百歳ま で生きて彫刻を作る。いい人生ではないか。 1、2階の彼の作品をゆっくり見た後は、常設展部分へ。こちらには期待通りのマイヨールの大小の彫像があり、マイヨール作の油絵や陶器も並んでいた。マティス、ゴーギャン、現代作家の作品もあり、なかなかおもしろいコレクションだった。 偶然出会ったこの企画展もマティス展もよかったので、今度来るときは事前に企画展をチェックして来ようと思った。これで、自分好みの画廊をつかんで回れるようになれば、パリの楽しみはもっともっと広がるだろう。 *彼の名前は、オートクチュールなどのデザイナーを指す「クチュリエ」と同じ綴りなのだが、帰ってからネットで検索したところ、アーティストとしては「クーチュリエ」表記が圧倒的に多い。それでこちらに統一した。 (2005年9月6日) |

|

去年パリに来たときは、凱旋門の周りを赤い観光バスやイルミネーションツアーのミニバスで何度も通った。しかし、近くに行ったことはなかった。今年は一緒に行った真利子さんが「凱旋門に上ろう」というので、地下鉄で凱旋門の足元へ。遠くからだと全体像が見えてきれいだが、地下鉄を上がるとすぐ目の前が凱旋門。その近さと巨大さに圧倒される。門の柱には、この門を作ったナポレオン一世の勝利の歴史を刻んだという精巧なレリーフが彫られていて、なかなか壮観だ。 凱旋門のあるシャルル・ド・ゴール広場の周りは車がぐるぐる回っているので、足元に行くには地下通路を通るしかない。屋上展望台への入場券売り場も地下にあり、ここで8ユーロを払うと、後は狭い階段をひたすら上へ上る。ガイドブックによると、凱旋門の幅は約45メートル、高さは約50メートル、階段は272段あるのだそうだ。真利子さんは快調に上っていくが、私は途中の避難所のような所で一度休憩。呼吸を整えて最上階の歴史博物館の階に到達。ここには写真や資料の展示があった。凱旋門で行われた出来事の記録らしい。 そこから数段上ると屋上。ここからは放射状に伸びる12本の通りとパリの街が一望できる。それぞれの通りに個性があり、1つずつ歩いて見たくなった。シャンゼリゼ大通りは並木が大きくて見事。シャンゼリゼと逆の北西に伸びるグラン・ダルメ通りの先には小ぶりの新凱旋門が見える。この門はフランス革命200年を記念して 1989年に作られたのだそうだ。ここから四方を眺めると、パリの街が計画的に作られ、新しい建物もその眺望を守るように考えられているのがよくわかる。  しばらく眺望を楽しんだが、狭いし人が多いので、あんまりゆっくりできなかった。帰りは階段を降りて、凱旋門の足元に出る。車の回るサークルの中側の広場は思ったより広く、観光客ものんびりとあちこちに腰掛けていて、いい雰囲気だ。門の下には第一次世界大戦で死んだ無名戦士の墓がある。戦い、勝利、戦死、占領と解放。フランスの強さを誇るために作られ、フランスの歴史を刻むこの門は、今は観光都市パリのシンボルとして様々な国の旅行者に囲まれている。その中の一人として、友人とともにここに立てる幸せを思った。 しばらく眺望を楽しんだが、狭いし人が多いので、あんまりゆっくりできなかった。帰りは階段を降りて、凱旋門の足元に出る。車の回るサークルの中側の広場は思ったより広く、観光客ものんびりとあちこちに腰掛けていて、いい雰囲気だ。門の下には第一次世界大戦で死んだ無名戦士の墓がある。戦い、勝利、戦死、占領と解放。フランスの強さを誇るために作られ、フランスの歴史を刻むこの門は、今は観光都市パリのシンボルとして様々な国の旅行者に囲まれている。その中の一人として、友人とともにここに立てる幸せを思った。

(2005年9月4日) |

|

マティス展の翌日はホテル近くにあるクリュニー中世美術館へ。ここへ行った目的は、15世紀に作られたという「貴婦人と一角獣(La Dame a la licorne)」のタペストリーを見ることだった。19世紀にジョルジュ・サンドが発見したというこのタペストリーは6枚の連作で、褪色しないように照明を落とした円形の室内に飾られている。部屋の中央にあるベンチに座ると周りをタペストリーで囲まれることになり、しばし別世界にいる気分だ。地色の赤と青の鮮やかさ、貴婦人の美しい衣装、処女しか手なずけることができないという一角獣の様々な姿、一角獣とともに描かれている獅子、兎、狐などの動物たち。そして、タペストリーの大きな空間を埋めるために描かれているミル・フルール(千花模様)。 このタペストリーは刺繍好きの間ではけっこう有名で、パリに行ったらぜひ見ようと思っていたものだった。そのうえ今回は、行く前にトレイシー・シュヴァリエの『貴婦人と一角獣』を読んでいたので、本の中の情景が浮かんでなかなかおもしろかった。トレイシー・シュヴァリエはフェルメールの絵を題材に『真珠の耳飾りの少女』を書いた作家だが、『貴婦人と一角獣』も同じ手法の本で、このタペストリーの下絵を描いた若い宮廷画家を主人公に、注文主の貴族、その妻と娘、ブリュッセルのタペストリー工房の家族の物語が語られている。実はこの6枚のタペストリーの貴婦人たちは絶世の美女というわけではないし、構図や手の表情がぎごちなかったりするのだが、本を読むとその理由が納得できるようになっている。シュヴァリエは私と同じようにこの椅子に座って、「貴婦人たちがあんまり美人じゃないわね」と思いながら、この本の構想を思いついたのかもしれない。 (2005年8月17日) |

|

ブルターニュ旅行からパリに戻った翌朝は、リュクサンブール公園の中にある美術館にマティス展を見に行った。この展覧会は3月16日から7月17日まで開催の企画展で、東京にいるときから 様々な雑誌で宣伝されていた。ちょうどパリ旅行中もやっているので、「ぜひ行きた い」と思っていたのだ。 入り口で解説のフランス語テープを借り、中に入る。デッサンなどが多く、大型の完 成作は数点。小さな美術館で、混み具合もそこそこなので見やすかった。作品の前に立って、横の張り紙の数字と同じボタンを押すと、テープからその作品の解説が聞こえてくる。テープの解説は好きなときに止めて聞き直せるし、絵の話なのでわかりやすく、楽しんで聞くことができた。 この企画展は「マティス 第二の生(Matisse une seconde vie)」という副題がついている。私は「後半の作品 を集めたのだろう」くらいに思っていたが、マティスは1941年に大きな病気をし、それ以後、色を塗った紙をハサミで切って貼り付ける「切り紙絵」を始めたという。一度は死にかけ、再生してからの新境地の絵ということらしい。この切り紙絵で有名な のが「ジャズ」という作品。その他にも、花や海藻が踊るような楽しげな作品が飾られている。旅のついでにこうした企画展が見られるのは、とてもぜいたくな気がした。 リュクサンブール美術館HP (2005年8月15日) |

螺旋階段。廊下の絨毯はこの色に統一  ホテル・ミネルブの扉。 上部に浮き彫りが ミネルヴ・ホテルのホームページ |

昨年同様、パリの宿はプチ・ホテルにした。今回は真利子さんと一緒なので、カルチェラタンの「ミネルヴ・ホテル」のツインベッドルームを予約。ホテルのフロントで鍵をもらって部屋へ。真利子さんの友人オリビエが空港に迎えに来てくれて、部屋までの荷物運びも手伝ってくれた。 鍵を手にしたオリビエは、部屋に入る前にドアをノックする。けげんな顔をする私たちに「用心のためだ」というようなこと言い、返事のないのを確かめてから鍵を開けた。すると、ベッドの上にビジネスマンの物らしきスーツケースが! 「ほら、見ろ。ノックしてよかっただろ」と言いながらオリビエは急いで鍵を閉めた。フロントに戻って事情を話すと、「ダブルベッドのもっといい部屋を同じ値段にするから、そこに泊まれ」と言う。「ツインはないの?」と聞いたのだが、「ともかく部屋を見てこい」というので、部屋の見学へ。なかなか広くていい部屋だったが、フロントに戻って「やっぱりベッドは別がいい」と言ったら、見に行ったのと同じ大きさの部屋をもう一部屋用意してくれた。翌朝早く地方旅行に出てしまったので、広い部屋の滞在時間は短かったけれど。  ブルターニュに旅行に行ったときも、ホテルの部屋に案内してくれた従業員が、鍵を持ちながらも開ける前に部屋をノックした。ということは、チェックインした部屋の鍵を間違って渡すということは、よくあることなのだろうか? めったに旅行しない私には、日本でも事情が同じなのかどうかはよくわからない。ただ、外国でこういうことがあると、腹が立つというよりは笑える気がするのが不思議だ。

ブルターニュに旅行に行ったときも、ホテルの部屋に案内してくれた従業員が、鍵を持ちながらも開ける前に部屋をノックした。ということは、チェックインした部屋の鍵を間違って渡すということは、よくあることなのだろうか? めったに旅行しない私には、日本でも事情が同じなのかどうかはよくわからない。ただ、外国でこういうことがあると、腹が立つというよりは笑える気がするのが不思議だ。地方旅行から同じホテルに戻った後は、居心地にいいツインベッドの部屋で快適に過ごした。建物は古いが設備は新しく、テレビとクーラー完備。内装は重厚で美しかったし、地下の食堂も雰囲気があってなかなかよいホテルだった。 初日に泊まったダブルベッドの部屋

(2005年8月15日) |

|

カルナックの後はブルターニュ半島の西部の岬、ラ岬( Pointe de Raz)へ。岬の手前の駐車場で車を降りると、岬までは徒歩または無料のバスで行く。行きは岬へ向かう道をぶらぶら歩くことに。両側は背の低い草が這うように生える荒野だが、花の時期なので野性の花があちこちに咲いている。 10分ほど道を歩くと、岩場に到着。そこから岬の先端までは岩場を歩いていく。海の中に立つ灯台が見える辺りで岩場に腰を下ろして海を眺める。目の前に広がる大西洋は勇壮なイメージだが、晴天のおだやかな日だったので海は美しく、風に吹かれながら海を見てのんびりした。といっても、帰りの飛行機の時間が迫っていたので、滞在時間は短かったけれど。 ブルターニュの名物料理はガレット(そば粉のクレープ)とリンゴの発泡酒シードル。初日のカンペール、二日目のヴァンヌで味見したが、どちらもおいしかった。ただ、シードルは甘味があるので、食事の時はビールを飲んでいた。海沿いの町に寄ったので魚介類も豊富だった。  ブルターニュはケルト人を祖先に持つので、フランスの中では独自の文化を持つという。伝統的な言語である「ブルトン語」があり、看板にもそれらしい表記があった。だが、そもそもフランスの他の地方を知らない私には、独自の文化というのはあまりピンと来なかった。もう少しいろいろな人と話す機会があれば、そうした違いも感じたのかもしれないが。次回はまた別の地方へ行きたいと思わせてくれる楽しい旅だった。 ブルターニュはケルト人を祖先に持つので、フランスの中では独自の文化を持つという。伝統的な言語である「ブルトン語」があり、看板にもそれらしい表記があった。だが、そもそもフランスの他の地方を知らない私には、独自の文化というのはあまりピンと来なかった。もう少しいろいろな人と話す機会があれば、そうした違いも感じたのかもしれないが。次回はまた別の地方へ行きたいと思わせてくれる楽しい旅だった。(2005年8月7日) |

|

ヴァンヌ(Vanne)に泊まった翌日は、野原に並ぶ巨石群が見物というカルナック(Carnac)へ。カルナックは先史時代の町で、当時の巨石文化の遺構が残っているのだという。そもそも、先史時代とはいつか? 広辞苑でしらべると考古学上の時代区分の一つで、日本でいうと先土器時代、縄文時代を指すという。カルナックの巨石群は紀元前4600〜2000年にかけて並べられたらしい、と『地球の歩き方 フランス』には書いてある。 カルナックは小さな町で、巨石群まではちょっと距離があるので、車で移動。柵の外側から広い野原に3列ほどの石が並ぶケルマリオ巨石群(Alignements de Kermario)、メネック巨石群(Alignements du Menec)を見た後で、町とは別の観光案内所のようなところに寄ると、ガイド付きの見学ができるという。次の始まりが15分後というタイミングの良さに、見学に参加した。 先ほど外から眺めたケルマリオ巨石群の柵の中に入り、子供連れもまじえた20人ほどが石の近くに集まってガイドの女性の説明を聞く。話は小学校6年生の社会科の授業のような感じ。巨石の並び方の特徴、誰がなぜ、どうやって並べたのかについての考古学者の説、ここがどのように保存されているかなどを、わかりやすく話してくれる。 話はなかなかおもしろかったが、野原に立ちっぱなしの一時間でけっこう疲れたし、風が冷たかったりで、聞きこぼしも多かったと思う。後半は、周りの子供や大人を眺めるのがおもしろかった。はるか昔に誰かが並べた石よりも、それを眺める人間のほうがずっと興味深い、というのが私の感想だった。 (2005年8月7日) |

カンペールの木組みの家  カンペールで、芝生の庭と建物の仕切りに使われていたフェンス |

パリに行くと鉄細工が美しいと思う。アパルトマンの扉、窓の手すり、邸宅の柵フなど、石造りの建物に組み合わせられた様々なデザインの鉄細工は、パリの町を美しく飾っている。 この美しさはブルターニュ地方に行っても同じだった。ブルターニュ名物と言われる木組みの家も美しいが、美術館の鉄柵、公園を仕切るフェンスなど、ごく普通の場所にある鉄細工に目を引かれてしまう。パリ名物のエッフェル塔だって巨大な鉄細工だし、加工法もデザインも、長い歴史の中で洗練されてきたものなのだろう。 鉄細工についてネットを検索していたら、ルーアン(Rouen)に、膨大な鉄細工のコレクションを持つ「鉄工芸博物館(Musee de Secq des Tournelles)」があるという。こういう専門の博物館を訪ねてみるのも面白そうだが、次にパリに行ったら気に入った鉄細工の写真を撮ってみたいと思っている。 (2005年7月27日)  パリのアパルトマンの入口 |

カフェの前で。船がたくさん繋留されていて、船遊びが身近な感じです。 |

ポンタヴァンの次に向かったのは港町ロリアン(Lorient)。小船が係留されているヨットハーバーの前の店でお昼を食べた。テラス席に座り、風に吹かれながら座っているだけで、夏休みという気分が盛り上がって来る。 ここでおもしろかったのはギャルソンの表情。私たちが食事を終わってコーヒーに移ろうかという頃が、ちょうどランチのためにテラスに出したテーブルを片づける時間だった。他の従業員は近くにいるが手伝わないので、暑い中、一人でどんどんテーブルを中へ入れていく。その表情はだんだん不機嫌になり、しばらくして私たちのテーブルにお勘定をしに来たときもぶすっとしたままだった。ところが、仲間のウェイトレスが何か話しかけると笑顔を見せる。 日本ならば、客に笑顔を見せるのが接客の基本。どんなに不機嫌でも客にはにこっとし、裏で同僚に「一人で仕事をさせられて頭に来る」などと言うか、不機嫌な様子を見せるのではないだろうか。私がいる会社でも、同僚同士はいろいろと不満を言い合うが、その時に外から電話が入れば、よそゆきの声でにこやかに応対する。  客への意識の違いか、二度と会わないかもしれない人間より毎日会う人間を大事にするのか、それとも、内も外も関係なく不機嫌を誰にでも見せるのか。ここでどう話しかけるとにこっとさせられるのか。いろいろ研究してみるとおもしろそうだ。お客が神様というのも行き過ぎの感もあるし、さまざまな態度の店員と接することで、客の人間性も育つのかもしれない。

客への意識の違いか、二度と会わないかもしれない人間より毎日会う人間を大事にするのか、それとも、内も外も関係なく不機嫌を誰にでも見せるのか。ここでどう話しかけるとにこっとさせられるのか。いろいろ研究してみるとおもしろそうだ。お客が神様というのも行き過ぎの感もあるし、さまざまな態度の店員と接することで、客の人間性も育つのかもしれない。

お昼に食べた魚のテリーヌ。味はいまいち。 (2005年7月26日) |

藁葺き屋根の家。 ここにもホテルのマークが。  かわいいお菓子屋さん。 量り売りで好きなモノが選べます。 |

「絵のように美しい風景」という言葉を聞いて私の頭の中に浮かぶのは、中国・桂林の風景だ。最初に山水画を見ていて、「絵は風景を美化したもの」と思っていたら、本物の桂林の風景は絵そっくりだった。そして今回、フランス・ブルターニュ地方の小さな町ポンタヴァンを訪れたとき、目の前に広がる小川と緑の木々、小さな石造りの家を見て、「わあ、絵のようにきれい」という言葉が頭にわきあがった。なんの手も加えずに、構図だけ考えて目の前の風景を写しとれば、鳥の声や草の葉のにおいまでもが伝わってきそうな「絵になる風景」が目の前に広がっていた。 この風景に感激したのがタヒチに行く前のゴーギャンで、この村を愛して1888年から住み着き、何枚もの絵を描いたという。ゴーギャンを慕って友人の画家達が集まり、彼らはポンタヴァン派と呼ばれた。彼らの絵がこの町を有名にし、昔から変わらぬ美しい風景がそのまま観光名所になっている。 「ここがポンタヴァン」と言われて車から降り立つと、目の前にわらぶき屋根の美しい建物。ショミエール(chaumiere)と呼ぶらしい。隣はカフェ兼ホテル。その周りにも小さなカフェが並んでいる。観光案内所を訪ねて歩いていく道すがらの風景も美しいものばかり。風景の傍らに画家が描いた絵と解説の載った案内板があるが、その絵は目の前の風景そのままだった。美術館でポンタヴァン派の絵を眺め、お菓子好きの心をくすぐるディスプレイの菓子屋に寄って店のマダムにお勧めのお菓子を訊き、ブルターニュ名物の焼き菓子(これもガレットという。バターの香りがある厚手のクッキー)をほおばりながら歩くころには、すっかりこの町のファンになっていた。遠くに教会の尖塔が見え、それがゴーギャンの「黄色いキリスト」のモデルのキリスト像のある礼拝堂だったらしいのだが、先を急いで、見るのをパスしてしまった。後になって、教会の周りには美しい森があるというガイドブックの記述を読んで、この町に滞在して森の中を歩くのも気分がいいだろうなと考えた。 今回ブルターニュを旅して、どの町にも二泊くらいして辺りを歩き回り、いろいろな人と話がしたいと思った。ポンタヴァンは土産物屋のおじいさんも笑顔がやさしくて、町全体が穏やかな印象だったが、8月のヴァカンスシーズンにはここにも人があふれ、また違った顔を見せるのかもしれない。 (2005年7月25日) |

カンペールのプティ・トラン  モンマルトルのには「モンマルトラン」という名前がついている |

石造りの家に花いっぱいの庭、開き戸の窓、木骨組みの家。フランスの地方に行くのは初めてなので、見るもの全てが目新しく、ホテルからカンペールの町に向かう道すがらの家並みが、ステキに見える。 今年のフランス旅行は2005年7月1日から8日まで。1日にパリにやってきた私と友人と真利子さんは、翌日はブルターニュ(Brutagne)地方のカンペール(Quimper)へ。ブルターニュ地方はフランスの最西端、北は英仏海峡、南は大西洋に面していて、ケルトまでさかのぼる古い歴史を持つ地域だという。ブルターニュ地方は四つの県に別れるが、その西の端が「地の果て」を意味するフィニステール(Finistere)県。カンペールはこの県の中心都市だ。 町の中心にあるサン・コランタン大聖堂(Cathedrale St-Corentin)、その前のカフェ、そこから伸びる商店街、中央市場、両岸を花で飾られたオデ(Odet)川。この辺りをブラブラした後で見つけたのが、観光客のためのかわいい電車ル・プティ・トラン(Le Petit Train 大人5ユーロ)だ。ほんとうは電車ではなく、客車を引っ張る自動車だが、解説付きで見どころを通りながら、町を回るというので、さっそく乗り込む。遊園地の電車のようだが、なかなか楽しく、この後ヴァンヌでもパリのモンマルトルでも仲間のトランに乗った。これなら子供も年寄りも一緒に楽しめるし、歴史の解説などを聞きながら町の全体像がつかめるのがありがたい。  ヴァンヌのはシンプルな白 今回地方を回ってみて、観光地としての価値を高めるさまざまな努力を感じたが、この電車もその一つだ。いろいろな町にあるようなので、見つけたらまた乗りたいと思っている。 (2005年7月22日) |

|

オーストラリアの東海岸ブリスベーンから北へ向かうと、一年中太陽の光が降り注ぐリゾート地ヌーサヘッドがある。二〇〇四年十二月二十九 日、私と息子の掌は、ヌーサヘッド近くに住む友人イアンとリビーのカップルに会うために東京を旅立った。 東京からブリスベーンまでは飛行機で約八時間。ブリスベーンからは二十人乗りの超小型プロペラ機に乗って20分。通称サンシャインビーチエアポートにはイアンとリビー、そしてメルボルンに住むもう一人の友人ダイアナが待っていた。 三人の顔を見るなり、涙があふれた。私たちの出会いは十五年以上前。夫が新宿のジャズライブハウスでアルトサックスプレイヤーのイアンとパートナーのリビーと偶然出会い、翌日家に遊びに来ないかと誘ったのだ。年齢も近く、同じ価値観を持つことを感じて、会ったその日から私たちは妙に気が合った。その後、東京の英語学校で教え始めたリビーの同僚ダイアナも遊びに来るようになり、来れば朝まで飲んで、食べて、しゃべっての楽しい時間が繰り返されることになる。イアンがジャズを演奏することになれば、皆でその店に行って飲むのも楽しかった。 一年半の日本滞在後オーストラリアに戻った彼らを訪ねて、私たち家族はこれまで二回オーストラリアを訪ねている。だが、三回目の今回の旅には、彼らに会うことを熱望していた夫が欠けていた。ガンを再発した夫は、彼らに最後の手紙を送った二週間後に亡くなってしまった。ずっと会いたがっていた彼らに会って来ることで、心の区切りができるような気がしていたのだが、顔を見たらみんなでいた楽しかった日々が思い出されて、帰ってからも涙がとまらなかった。 (2005年4月10日) |

|

二年前に愛知万博開催の告知ポスターを見た。そのポスターのキャッチフレーズは「人生一度は万博だ」だった。そうか、多くの人にとって万博というのは一生に一度くらいしか見るチャンスのないものなのか、という思いとともに、私は高校時代に行った大阪万博を思い出していた。 高校の同級生三人と一緒に行った大阪万博は、古い古い思い出だが、その時の三人とは今も仲の良い友だちだ。一人は三重県に住んでいるのでめったに会えないが、東京にいる二人とはひんぱんに会うし、うれしいときも悲しいときもそばにいてくれるありがたい存在だ。 そんな東京組が集まった時、「四人で旅行に行きたいね。人生二度目の万博っていうのもおもしろかもね」という話になり、「愛知ならば三重の友人も出て来やすいし」ということで、トントン拍子に「愛・地球博ツアー」開催が決定。昨日まで二泊三日の旅を楽しんできた。 大阪万博の記憶は、外国のパビリオン巡りと食べ物のことばかり。長時間並ぶのを避けて、各パビリオンの外国人との出会いを楽しんだようだ。今回も二時間並ぶなどは論外なので、並んだのは最長二十分。ショートコースでマンモスを眺め、ロシア館でもマンモスのレプリカを眺めてきた。ゴンドラに乗り、東南アジアのパビリオン、ヨーロッパのパビリオンなどを眺め、パビリオン毎の力の入れ方の違いやスタッフのノリなどを楽しみながら、おしゃべりに興じてきた。 高校時代と同じ四人が、人生のいろいろを経た後で二度目の万博を楽しめる幸せ。これだけで私たちの心には笑みがあふれていたので、人が多い、暑い、高い、などの不満要素にも鷹揚に対処できた。友人とはありがたいものである。 (2005年6月15日) |

|

旅は人参だ。毎日の暮らしの先に旅の予定があると、心が華やぐ。その日まで元気に生きていこうと思う。私は毎日の仕事も好きなので、旅を「つらくストレスのたまる日常から解放」とは思っていないが、日常から離れた時間・空間を味わうことで、自分の心の幅が広げられるような気がする。 夫が亡くなって1年3カ月。所構わず涙が出ることはなくなったが、悲しみが胸の奥深くに沈んで、生きていく気力は確実に落ちている。毎日刺激しあう相手がいなくなり、何をやっても面白味が半減しているのを感じる。夫は脚が悪かったので一緒に出かけることは少なかったし、私は自分がやったことや思ったことを逐一夫に話すわけではなかったが、そばに自分と同じ好みの人間がいるという喜びは大きかったし、夫が誉めたり共感したりする言葉は私の心を豊かにしていた。一人になってみると、服や髪型など日常のちょっとしたことを誉めてもらったり、話したことや書いたことに共感してもらうことが、どんなに心地よいことだったかよくわかる。 そういうものが全て失われてしまったときに、ちょっと先に「旅」という人参をぶら下げておくことは、未来を見て生きる助けになる。旅に出ると、私が見たこと、感じたことを夫に話して聞かせられないのを残念に思うし、彼がどう思うかを聞けないのも本当に残念に思う。その分をコラムに書き、息子や友人に話して、別の面白い見方を探したいと考えている。 (2005年5月18日) |

|

「iPodシャッフル」が流行っている。記憶媒体の中に詰め込んだ多数の曲が毎回シャッフルされ、再生される曲が予想できない。ウィンドウがないので、誰のどんな曲が再生されているかも確認できない。私は移動中に音楽を聴く習慣がないので断言はできないが、自分が選んで記憶させたとはいえ、予想外の音楽が予想外の順番で耳に入ってくることを心地よいとは思えない気がする。 その話を息子にしたところ、まったく違う感想が返ってきた。彼はiPodミニを持っていて、自転車での通勤途中に聞いている。iPodミニもシャッフル機能があるそうで、「1曲目に自分の好きな曲がかかると、よし、きょうはいいことがありそう、と思ってテンションが上がる。信号待ちの時にスローな曲がかかると、おお、シチュエーションに合ってる、と思って笑える」と言う。 なるほど、そういうことが楽しいのか。そう思ってアップルのホームページで「iPodシャッフル」を見たら、キャッチコピーが「意外性が楽しい」だった。ボディコピーには「予想外の楽しさを提供する新しいiPod、お決まりのパターンを完全に排除、あなたの毎日に新風を吹き込む……」などと続く。 だが、これでは喫茶店のバックミュージックと同じではないか。意志的に聴くことを考えれば、ジャズ喫茶の音楽と同じか。しかし、その場合は、店の雰囲気や店主の好みを楽しみにいくという前提がある。行ってみて音楽の好みが合わなければ別の場所を探すわけだ。iPodのように自分で好きな曲を記憶させ、自分が聴きたい時に聴く音楽で、「機械任せの意外性」が楽しいという気分が今ひとつわからない。 iPodの場合、結局、何かしながら音楽を聴くのだから、それほど「これが聴きたい」と言う気持ちが強くないのかもしれない。友人との約束でも日時は曖昧なまま直前に携帯で連絡を取り合い、「会えたら会う」というスタンスで約束をする若者たちにとって、「曖昧さ」とは「自由な感じ」であり、「意志的である」ことは「窮屈」なのかもしれない。どちらがいい悪いではないが、意志的に物事を決めるほうが、自分の時間は効率的に使えると思う。だが、時間がたっぷりあると考えている若者たちにとっては、時間の有効活用よりも曖昧な自由さの方がぴったりくるのかもしれない。 (2005年5月17日) |

|

朝起きて新聞を読み始めたら、字が動く。テレビの画面が上下に回転するような感じで視点が定まらず、だんだんに気持ちが悪くなってくる。夫がいれば「えー、おかしい。なんだか目が回る!」「寝不足なんじゃないの? 寝れば治るよ」「そうだね、寝直すよ」というような軽い会話が交わされ、もう一寝入りして治るというパターンなのだろう。しかし、一人で家にいると、「なにこれ? 更年期障害? 脳腫瘍? このままずっと治らなかったらどうしよう? 字が揺れるんじゃ仕事ができない、食べていけない。このまま倒れて死ぬかもしれない」などと、どんどん悪いほうへ想像がふくらむ。 一人暮らしの夫の母が、何かというと医者に駆け込む気持ちがよくわかる。一人で想像をたくましくすると、だんだんに悪いほうへと暴走して行くのだ。頭を動かす度に字の揺れはどんどんひどくなる。一度クシャミが出たところで風邪と決め、風邪薬を飲んでむりやり寝直した。三時間ほど寝て目覚めると、完治とは言えないが揺れは微かに感じる程度におさまっていた。 連休前で広告原稿の入校が重なったので、休みになってほっとして疲れが出たのだろう。多少睡眠不足だったせいかもしれない。 だが、あそこで寝直す決心をしなかったら? タイミングよく(私のとっては悪くだ が)宗教勧誘の電話がかかってきたら? 自分が確固として持っていると思っている思想・信条は、少し健康を害するだけで、もろくも崩れてしまうかもしれない。自分で気持ちよく楽しく生きていこうと決めれば、どんな状態でも楽しみも生きがいもみつけられるはず、というのが私の考えなのだが、だんだんに人に世話してもらっても楽しく生きる方法や、世話してくれる人たちを楽しませる関係の作り方を覚えていかなくてはならない年齢なのかもしれない。 (2005年4月29日) |

|

最近、平らな道を歩いているのに爪先が引っかかってつんのめることがある。「大腿四頭筋が弱って脚が上がらなくなっているのでしょう。太股を意識しながら階段を上って鍛えましょう」とヨガの師に言われた。つい先日は行きつけのインド料理店の重い扉を左手で押して、肩胛骨の奥を痛めた。急に呼ばれて振り向いた拍子に首の筋を痛めたこともある。肩こりもけっこうひどい。このまま歳を取って体のあちこち痛くなったらいやだなあと思うことが多くなった。 去年の正月、夫は車いす生活に備えてダンベルで腕の筋肉を鍛えていた。私も車いすを押すつもりで、家でダンベル体操をやっていた。その後容態が急変し、1ヶ月足らずで夫は亡くなってしまった。家には1・と2・の新しいダンベルが残された。 体の衰えを感じながらそのダンベルを眺めるうちに、「体を鍛えてみようか」という思いが私の中で育っていった。文章を書く仕事に限って言えば、私は自分の体力にも精神力にも自信がある。仕事への集中力、持続力、自分を平静に保つ力などは人並み以上にあると思うし、それが続く間は体力もついてくると思っている。ところが、重い荷物を持つ、長時間立ち続けるなど、単純に体に負荷がかかることをやると、てきめんに疲れを感じる。これまでこの部分は、人に頼む、サービスを買うという形でしのいできたが、筋力をつけたら体が楽に動くようになって新しい楽しみが広がるかもしれないと思うようになった。夫と二人で冗談半分に「筋肉もりもりになろうね」と言い合ってきたことを思い出せば、退屈な筋トレもがまんできそうだ。 というわけで、スポーツジムで筋力トレーニングを始めた。週3日1日おきのトレーニング、筋肉を育てる高蛋白低カロリーの食事、新陳代謝をよくするための水の摂取の三本立てで、1カ月で体を作り直すプログラムだ。筋肉は脂肪を燃やすので、筋肉ができれば脂肪が減って体重も減るという。トレーナーがマンツーマンでついてくれて1回20分ほど。言われたとおりにやっていればすぐに終わるので、筋トレは思っていたよりずっとラクだった。スケジュール通りに動く仕事を長くやっているので、決められた時間にジムに行って決められたことをやるのは苦にならない。 こうして1ヶ月が終わり、お腹がへこんで体の動きが軽くなった。と言っても体重は1kg減っただけ。だが、太腿に筋肉がついたようで、脚の上げ下ろしがラクになり、体が元気になった気がする。大変なのは今後で、「これからも、週に最低2回は運動して筋肉を維持してください。食べ過ぎに気をつけて、お水もこれまで通りにたくさん飲んで」と言われた。「横に励ましてくれるトレーナーがいてこそ続いた筋トレなのだ」という思いもあるが、「一人で続けられるかどうか」などと甘えたことを言わずに、やりたいと思って始めたことをもうしばらく続けてみようと思っている。 (2005年4月18日) |

|

子どもの頃は切手を集めていた。と言っても、もっぱら家に来る手紙の中から記念切手をはがして切手帳に並べていただけだが、FAXがない時代なので意外に収穫は多かった。手紙好きの祖母のところにはしょっちゅう返信が来ていたし、物書きだった父への郵便物も多かったからだ。未使用の記念切手を買ったことはなかったが、それでも私は自分の切手帳に満足していた。 切手集めらしきことを再開したきっかけは、大学時代にアルバイトをしていた業界紙の社長の言葉だった。 「会社を経営してると、請求書入りの封筒をもらうのって嫌なんだよね。だから、うちから送るときは記念切手を貼ることにしてるんだ。せめて、きれいな切手で相手の目を楽しませたいからね」 なるほどと思った私は、その後フリーで仕事を始めてからは毎月送る請求書入りの手紙にきれいな記念切手を貼ることにした。郵便局に行くたびにデザインや色の気に入ったものを数種買って、そのうち1枚づつは切手帳に入れておく。海外の友人から手紙をもらうようになると、それらの手紙に貼られた切手もはがして切手帳に入れておいた。お金がないときは切手帳に入れてある切手を使ってしまったりするので、コレクションがどんどん増えていくわけではないが、それでも、ときどき眺めるのはなかなか楽しい。 私は手紙を書くのが好きなので、海外の友人へ手紙を出すときには日本的なデザインの切手を組み合わせ、日本の友人へは季節の花の切手を集めて貼ったりする。時には話の中身に合わせてストーリーを感じる組み合わせにしたり、色を揃えたり。手紙は、書いている間ずっと相手を近く感じるのもうれしいが、貼る切手を選ぶのも楽しみのひとつだ。収集癖もあることはあるのだが、集めることに固執せずに使うことを楽しむ集め方、そのいい加減さが自分では気に入っている。 (2005年3月31日) |

|

ラクに着物を着ると、しわしわゆるゆるになる。腰ひもをゆるめにして、胸元をラクにすると襟もぴしっとしない。ウェストにタオルを巻くなどの補正をせず、帯板も入れないと、帯がしわしわになる。 家の中の仕事着、くつろぎ着ならばこれでもいいのだが、私は着物をちょっとした外出に着ていきたい。そこで襦袢の襟元を落ち着かせるために紐を巻き、帯の下にも伊達締めを巻き、帯板も入れる。ほんとうはウェストにタオルを巻くと帯が落ち着くのだが、ここまでやるとやりすぎという気がする。 着物も洋服も、きりっとすてきに着るにはやせ我慢が必要だが、着物の場合、どこまでがやせ我慢の範囲でどこからがやり過ぎなのが、自分の基準がはっきりしないのが問題だ。本屋で立ち読みした着物の本に、「殿方の前で脱ぐときに見苦しくない範囲」と書いてあったが、双方盛り上がってベッドイン(和風だと同衾ね)というときに、帯の下からタオルがどさっとか、綿入れのような補整着が現れたら気分を壊すものね。まあ、洋服でも鎧のような補整下着があるから、時と場合によってはそういうのもいいと思うけれど。 というわけで、ゆるゆる具合を試験中です。写真1は許せる範囲できちんと着たところ。写真2は襟の角度を開き、半襟を多めに見せてをゆったりと着てみました。 (2005年2月11日) |

|

私の古い友人達は私の口の悪いのは十分に承知している。ただし、人の悪口はいろいろ言うが、人間に対する愛はそのへんの行儀の良さそうな人間よりもよっぽど深いと思っている。 私の毒舌は家庭が育てたと言えるかもしれない。父が物書きだったので小さい頃から編集者が何人も出入りしていたし、物書きの会合なども多かった。編集者が帰った後や会合から戻った後の父の人間寸評は辛辣だった。「みっともない」から「人間の屑」まで、人間の行動を分析しつつ加えられる寸評を聞くのが私は好きだった。母もそれに同調して辛辣な言葉を加えていたように思う。だからといって、二人ともその相手を嫌ったり憎んだりしているわけではない。みっともない行動、そのことがわからない無知が俎上に載るだけで、その他の部分は愛すべき人物、または行動がわかりやすい人物としてつきあいは続いていた。 私はおばあちゃん子だった。祖母はテレビの政治討論会などを見るのが好きで、テレビを見ながら「あの人は欲張りだ、人間はそう欲張るもんじゃない」とか「お金があるだけでは人は幸せにはなれない」などつぶやき、自分の人生哲学を私に吹き込んだ。そんな中で大きくなったのだから、人に辛辣な寸評を加えたり人生哲学を一行で語るのが気の利いたこと、と高校生の私が思っても仕方がないではないか。 その後、寸評や悪口は面白がられるが、その裏の人間愛は伝わらないことが多いという経験を積んで、思ったことをそのまま言う相手は夫か親しい友人に限ることにした。もっとも、私も夫も四六時中家にいる仕事で、話し相手は圧倒的に夫が多かったのだから、私はたいてい本音で話していたことになる。 ところが先日、「まったく、どいつもこいつもアホばっかりだ。つば吐いてやりたいよ」と家で毒づいたところ、二十歳の息子が目を丸くして私を見た。FAXで送られてきた原稿の赤字の直しがあまりに的はずれだったのに腹が立って思わず呟いたのだが、息子は私がこういう口を利くのをあまり聞いたことがなかったのだろう。母親としては、人の悪口を息子の前で言うのは自粛していたのかもしれない。こんなふうに、知っていると思っていることでも実は知らないことが、親子でもいろいろあるのだろうなと思った出来事だった。これからは私の口の悪さと人間愛を息子にも教えようと思う。どんな答えが返ってくるか楽しみだ。 (2005年2月5日) |

|

先日、交通事故で座談会の取材が延期になった。身近に交通事故があると、自分の死について考える。私はずっと、いつ死んでもいいと思って生きてきたが、子供が生まれてから十五年くらいは「生きていなくては」と強く思っていた。両親五分五分の責任とは思っていても、この世に生み出した責任は私のほうが大きいと感じていたのだ。 息子が成長したので気分は前に戻ったが、昨年夫が亡くなってからは、息子をこれ以上悲しませたくないので、しばらくは生きていたいと思うようになった。だが私がどう思おうと、人は死ぬときは死ぬのだ。 考えても仕方のないことは、考えないこと。これは、私の祖母が教えてくれた生き方の知恵だ。自分の死んだ後のことを心配しても仕方がない。それよりも、毎日を満足いくように生きて、その時がきたら、「あ、しょうがないね」と言える心境でいたい。私は欲張りなので「もう十分に生きた」とは決して思わないような気がするから。 (2005年2月4日) |

新しく買った付け帯。 髪もちょっとアップに。 |

着物をステキに着るには着慣れること、と誰もが言うのでなるべく着物を着るようにしている。と言っても休みの日に2、3時間だけだけれど。でも、料理をする時は汚れそうだし、外に着ていくのは寒いから、食事や外出の前には脱ぐ。なので、あんまり練習にはなってない。 着物を着ると背筋が伸びる。帯の位置のせいでそのほうが呼吸がらくだから。椅子にも背筋をのばしておたいこをつぶさないように腰掛ける。でも、背筋を伸ばして膝を揃えて腰掛けていると、だんだんにつらくなってくる。そのうち椅子によりかって足を組んで新聞を読んだりしていると、背中が猫背になって襟が崩れてくる。かっこよく着るには姿勢が大事。まあ、洋服でも同じだけれど。でも、洋服にもくつろぎ着があるし、フォーマルっぽいものを着崩す楽しみもあるのだから、着物もそのラインをみつけなくては。家の中でお行儀よくばかりもしていられないし、着慣れるというのは崩して着てすてきに見えることだと思うから。というわけで、今後はもう少し長時間着ようと思っている。 着るのはだいぶ早くなった。毎回きれいに着れるわけではないけど、「いいや、これで」というふんぎりは早くなった。原稿を書く仕事でも、ふんぎりはとても大切。これが出来るようになって、ワンステップアップという気がした。 おたいこはまだ結んだことがない。今、左の肩の動きが悪いので、長い間手を後ろに回していると筋を違えそうでこわいのだ。そのかわり、リサイクルの着物屋で付け帯びを買ってきた。帯は切ってしまうと価値がぐっと落ちるそうで、付け帯はとても安い。私にはうってつけだ。店で着物を着ている人を見ると参考になるので、最近はよく着物売り場をのぞいている。ただし、化粧品売り場の美容部員と同じで、すてきと思える人は以外に少ない。「この人の着物姿はいつ見てもいいわねえ」と思う人のいる店がみつかるといいのだけれど。 (2005年2月1日) |

|

パリの中年女性たちは、小麦色の艶やかな肌が魅力的だ。深く刻まれた顔のしわも豊かな人間性の象徴のようで、好ましく見える。マダムの小麦色の肌は充実したバカンスを過ごした印、ステータスだと聞いたことがある。

道行く人達はほんとうに太陽が大好きという印象だった。街を歩き回っていた8月末の陽射しは強く、私は顔に日焼け止めクリームを塗っていたし、昼間のカフェでは屋根のある席を選んで座っていた。だが、地元の人も旅行者も日が燦々と当たる席から順番に座っていく。お昼を食べたモンパルナスのカフェでは、あまりの陽射しの強さにパラソルを立てたギャルソンに、「せっかくの太陽がもったいない」とおばあさんが抗議していた。 新聞を買った煙草屋のおばあさんには「中国人? あら日本人なの。日本人の旅行者はフランス語を話さないし、メーキャップがマスク(厚化粧ということらしい)だから、あなたは違うと思ったわ」と言われた。そう言われてから擦れ違う中年女性たちの顔を見ると、みんなあんまりファンデーションを塗らないみたい。しわは目立つけれど、表情が生き生きとしている。 煙草屋のおばあさんの言葉のせいか、東京に戻ってしばらくは女性達の顔がマスクに見えた。カバー力の高いファンデーションに覆われた顔はつるっとしているが人工的に見える。不自然なマスク顔よりも、しわの見える顔のほうがすてきだと思うし、メイクもラクなので、それからはあまりファンデーションを塗らずにいる。そのぶん表情に気を付けていないといけないので、見かけはこちらのほうがいいかもしれない。こういう価値観を、私が魅力的と思う男達が共有してくれるといいのだが。 (2005年1月27日) |

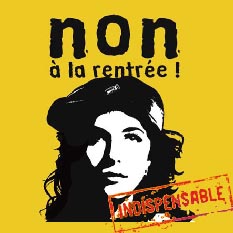

ipodのポスター  「ノンと言おう」のポスター |

アートは少数の人に向けられるが、広告は大勢の人間に向けて発進される。広告は時代を語るし、時代を方向付けることもできる。その土地の広告を見ることは、社会や人間を見ることにつながる。いい広告を見るのは、すばらしい絵画、見事な装いを見るのと同様の喜びを私に与えてくれる。 だから、パリに行ったら街中の広告を見てこようと思っていた。だが、街にはあまり広告がなかった。パリには19世紀のナポレオン3世時代以来の厳しい都市景観条例があり、建物の壁の色や高さ、屋根の角度など、実にさまざまな規制があるという。街中の広告もこうした規制を受けているのだろう。 最初に目に付いた広告は、大通りに立つポスターを掲げた鉄柱。そこに貼られているのは展覧会の告知ポスターなど、文化的なものが多かった。車で走ったときにこの鉄柱にipodのポスターが並んでいる通りがあったが、このポスターは商品を手に持った男や女が踊るイラストで、一見したところ広告には見えない。 地下鉄のホームの広告

地下鉄のホームには映画の広告が多かった。ホームはトンネル型のところが多く、壁が垂直でないのがレトロな雰囲気でおもしろかった。やりようによっては曲線を利用した味のある広告ができそうだが、見た限りでは質がいいと思うものはなかった。 滞在中に一番目を引いたのは地下鉄の入り口などで見かけた政治スローガン風のポスターだ。黄色地にパルチザン風の女の子のイラスト。「ノンと言おう!」がキャッチフレーズ。「蝉に自由を!」などというプロパガンダも書かれている。よく見ると、「9月に学校に戻るのはイヤ、バカンス明けで会社に戻るのはイヤと言おう」ということらしい。なぜ蝉なのかよくわからなかったのだが、帰ってきてインターネットで調べてみると、出てきたサイトがvisitprovence.com。 蝉は南仏のプロヴァンス地方の象徴らしく、プロヴァンス地方への滞在を促す観光キャンペーン広告らしい。学校の始まる9月2日に黄色のスクールバスがパリを回ってTシャツなどを配るから、「学校や仕事に行かずに集まれ」と呼びかけたり、「バカンスから戻るの反対」のプロパガンダグッズを用意したりと、なかなか手が込んだキャンペーンを展開していておもしろそうだ。 広告キャンペーンが見られるサイト(しばらく待って、矢印が出たら、それをクリック ) (2005年1月24日) |

帯揚げになりそうなスカーフ |

雑誌「クロワッサン」を見ていたら、草笛光子の着物写真が載っていた。帯留めはベルサーチのトンボの大ぶりなブローチ。中央に付けずにちょっと横にずらして付けていたのがすてきだった。 洋モノの絹のスカーフは帯揚げのかわりに使えると思っていたのだが、ブローチを帯留めの代わりにするのもなかなかいい。小さなブローチは帯飾りや襟元の飾りにも使えそうだ。先日テレビを見ていたら幅広の刺繍入りのリボンやチロリアンテープを半襟に加工している女性が紹介されていた。 着物の楽しみの一つは、帯、帯締め、帯揚げ、半襟を着物に合わせて組み合わせることだが、小物一つで全体の印象が変わるだけに、いろいろな色、柄、材質のコレクションがほしくなる。だが懐具合には限りがある。洋モノをうまく組み合わせれば、楽しみの幅が広がりそうだ。さっそくタンスの中を探して、使えそうな物を集めて見よう。 (2005年1月15日) |

模様のついた半襟にトライ |

マジックテープでつける半襟をネットでみつけ、そのうちこれを買ってみようかと思っていたら、その店が銀座松屋の正月着物市に出店していた。半襟が簡単に付けられる襦袢のしくみを見せてもらい、さっそくこの「よきもの襦袢」と「よきもの替え襟」を買ってきた。この襦袢には替え袖もつけられるように工夫されていて好きな柄の替え袖が選べるし、袖付け用スナップが3段階になっているので、着物の裄に合わせて袖の見え方が調節できる。私はとりあえず袖は無しで着ることにしたが、この襦袢なら自分で替え袖を作ることもできて好都合だ。 しかし、柄のある半襟選びにはずいぶん迷った。何がどう合うのかよくわからないので、柄は二の次、色合わせだけ考えて買ってみたが、いろいろな色目の着物に使えるようにしたいと欲張って考えるので、なかなか決められなかった。帯の色でもイメージが変わるし、着物全体の色合わせを想像するのは難しい。 とりあえず茶と緑の二枚の着物に合わせることを考えて買ったのが黄土色系の半襟と写真の赤と緑が入った半襟だ。もう少し目立ってもよかったかなと思うけれど、半襟に色が入ると全体が落ちついていい感じだ。 替え襟には襟芯が入っていて、それを抜けば洗濯機で洗えるようになっている。昔、祖母や母は着物を着て出かけると、帰ってからベンジンで襟を叩いて汚れを落としていたが、気軽に洗えない絹の着物の手入れ法は今も全く変わらないらしい。カジュアルな着物を売り物にする店では「洗濯機で洗える」がキーワードになっている。化学繊維もどんどん進化して風合いがよくなっているので、私も当分「洗濯機で洗える着物」を追いかけようと思う。 よきもの襦袢のしくみはこちら (2005年1月14日) |

ユシェット座のパンフレット。 似顔絵はイヨネスコ |

パリで行こうと決めていた場所のひとつが「ユシェット座」だ。ここでは1957年からずっと、イヨネスコの芝居「授業」と「禿の女歌手」を上演し続けている。

イヨネスコの「授業」を渋谷の小劇場ジャンジャンの「夜の10時劇場」で見たのは高校生の頃だ。この芝居はジャンジャンでも72年から11年にわたって週1回連続上演された。登場人物は老教授と女生徒、女中の3人で、老教授役の中村伸郎が見たくて行ったのだ。その時の女中役は吉行和子だった。 そもそもは、「パリで芝居が見られたらいいな」くらいの気持ちだったのだが、予習をしなくては劇のセリフは聞き取れないし、8月末は芝居シーズンではないので無理だろうと思っていた。そんなときに、パリにはイヨネスコの「授業」を毎夜上演する芝居小屋があって、フランス語を勉強する学生もよく行くと聞いた。「授業」ならストーリーを知っている。登場人物は少ないし、セリフも繰り返しが多い。これならセリフがたいして聞き取れなくても楽しめるに違いない。そう思ってネットを調べたら、なんと日本語のホームページがあった。サン・ミッシェルの噴水近くにあり、客席90席足らずの小劇場だという。 パリに住む友人たちが歓迎の宴を開いてくれたので、「明日はユシェット座に行く」と話し、「一緒に来ない?」と誘ってみる。二人の友人が来てくれることになったので、翌日は三人で「授業」と「禿の女歌手」を観た。それぞれ1時間ほどの芝居で、セリフの繰り返しが多く、笑える場面が散りばめられていて、おもしろい芝居だった。一緒に行った二人は私よりもずっとずっとフランス語ができるので、芝居の細かいニュアンスも楽しんでいたようで安心した。 劇場の回りにはギリシャ料理店が多く、レストランの呼び込みのおにいさんたちがいて賑やかだ。やはりこの辺りに多いというチーズフォンデュの店に入って3人で夕食。芝居の後の一人は寂しいので、温かい食事にワインを飲みながらおしゃべりができて、とてもいい気分だった。 巴里ユシェット座HP(日本語)はこちら (2005年1月20日) |

お気に入りのケンタウロス像 |

パリの街を歩き回って気に入ったのは、サン・ジェルマン・デ・プレ教会からサン・ミッシェルの噴水あたりの裏通り。なかでも、賑やかなビュシ通りとサン・タンドレ・デ・ザールは好きな通りだ。2日目にホテルに迎えに来てくれたオリビエが最初に案内してくれたのもこの通りだったし、数年前にパリに留学していて、たまたま同時期にパリを訪れたNaoさんが「リエさんが好きそうな所」と言って連れて行ってくれたのもこの通りだった。洋服、アクセサリー、本、ゲーム、お菓子、パン、レストラン、カフェといろいろな店があって、夕方になると人が一杯でごちゃごちゃになるけれど、観光客も地元の人もみんな楽しそうにしている。それぞれの店に主張があって、おしゃれで、エネルギーに溢れている。

毎日このへんのカフェに座って、道行く人を眺めていた。ずっと閉まっていた店が、9月になったら白い花がいっぱいの輝くような花屋になって驚いた。「バカンスで街が変わるって、こういうことなのね」と実感できるくらい辺りが華やかになって、それからはその花屋を眺めるのも楽しみになった。 もうひとつ好きな通りが、サン・ジェルマンからデパートのボン・マルシェへと向かうフール通り。この通りはボン・マルシェを探しながらうろうろしていて見つけたのだが、最初の驚きは「こんなステキな建物があるなんて!」と入り口のたたずまいを見ただけで、その優雅さに感動したホテル・リュテシア。後でガイドブックを見て一流ホテルと知るのだが、美術作品のような味わいのある美しさに満ちたホテルだった。 次に見つけたのが、小さな広場に立つケンタウロスの現代彫刻。クラシックな彫刻の多い中で、このケンタウロスはとても独創的。一目見て大好きになった。フール通りはファッションストリートらしく、横道にも女性向けのすてきな店が多い。あちこちの横道に入り込んで方向がわからなくなって歩き回っているとケンタウロスが現れる、ということを数回繰り返して、私はますますこのケンタウロスがお気に入りになった。これも後でガイドブックを見てフランスの現代彫刻家セザールの作品と知るのだが、こういうものが突然街角に現れるのも、パリの街の奥深さだと思う。 こちらで「作品」をクリックするとセザールの彫刻が見られます (2005年1月18日) |

|

オルセー美術館はホテルから5分ほど、ルーブルも橋を渡れば目の前にあるので、それぞれ半日づつかけて見て来た。どちらもすばらしい作品が山ほどあり、大きな彫刻がたくさん並び、それはもう、見応えがあった。

オルセーは丸い時計のついた建物もいいし、入った途端に入口から奥までが見渡せるので、思わず「わあー」と声を上げてしまった。たくさんの彫刻を眺め、昔から好きなアンリ・ルソーの「蛇使いの女」、ゴッホ、セザンヌ、マネなどをじっくり見て、カフェで休憩。カフェはちょっときらびやかすぎるが、食事もできてくつろげる。美しい工芸品も並んでいたが、こちらは時間と気力がなくて、あまりちゃんと見なかった。 ルーブル美術館は地下の入口から入り、迷路のような暗い廊下を歩いて1階にたどりついた。サモトラケのニケの置かれた階段を上り、巨大な彫刻の間を巡る。ともかく広いし、建物がコの字型になっているので、絵画のある片側を重点的に見ることにする。フランス絵画、イタリア絵画、オランダ絵画など部屋毎に別れていて傑作揃いなのだが、古い絵がそれほど好きではない私は、申し訳ないと思いつつも飛ばし飛ばし見ることにした。ゆっくり見たのはアングル、ドラクロワ、フラ・アンジェリコ、フェルメール、ダヴィンチの「モナリザ」など。ギリシャ神話を題材にとった彫刻もたくさん見た。もう片側には美しい美術工芸品が並んでいる。精緻な細工がほどこされた工芸品を見るのは大好きなのだが、とても体力がもたず、こちらはほとんど見なかった。 一日ではとても見きれないような傑作揃いの美術館が何軒もあることに、パリの文化の奥深さを感じる。外を歩けば歴史のある美しい建物が並び、名のある芸術家の彫像が広場に置かれている。第一級の美が、さりげなく現代生活の中にあるのだ。本当に美しい街、本当に奥深い文化、そのほんの一部を実際に味わうことができて幸せだと思った。それと同時に、東京人である自分の美意識を表現したいという意欲もわいてきた。 (2005年1月18日) |

|

西洋の墓地は教会と同様、見てみないとわからないし、翻訳の予備知識としても見ておいたほうがいい場所だと思う。しかし、日本でも墓参りの習慣のない家に育った私は、死に対する考え方が自分とは違う死者・生者の思い入れが大きい場所へ、観光気分で行くのは申し訳ないような気がした。そう思いながらも、モンパルナスを歩き始めて、すぐ横にモンパルナス墓地があるのに気づき、どういう所か外側から眺めてみようと思った。 日本の墓が寺と一体化しているのにたいし、モンパルナス墓地は墓地だけで独立しているようだ。門は開いているし、車が自由に走り抜けていく。ウィークデーのせいかお参りの人影も見えない。これなら、中を散歩させてもらってもいいのではないか。そう思って中に入ると、門の横にお墓の地図のようなものがある。この地図を見て、「訪ねたい人はどうぞ」と言われているような気がして気分が楽になった。 入り口近くに現代彫刻があり、道の両側に長方形の石が寝たお墓が並ぶ。美しい彫刻に飾られた物もあれば、簡素な花鉢が置かれた物もある。ふらふらと歩いて行ってふと横を見ると、そこにあったのはサルトルとボーヴォワールの墓だった。飾りのない簡素な白い石に彫られた名前が二つ。私が高校時代に熱心に読み、男女の対等な関係のあり方に憧れた作家の墓が偶然に目の前に現れたのだ。 なんだか、ふっと肩の力が抜ける気がした。横のベンチに座って青空を見た。一人になって、自分がやってきたことがよかったのかどうかたくさんの迷いがあったけれど、それよりもこれから先のことを考えようという気になった。 (2005年1月17日) |

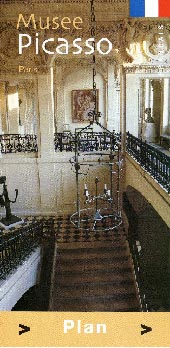

ピカソ美術館のパンフレット |

好きな絵描きを一人だけ挙げるとしたら、ピカソだろう。ミロ、マティス、シャガール、モジリアーニ、ジャコメッティなどなど、「この作品が好き、この時期の絵が好き」という人はたくさんいるが、生涯を通じて様々なスタイルの絵を描き、版画、彫刻、陶芸など、多様なジャンルに手を出したピカソの作品群の中には好きなものがたくさんある。さらに、死ぬまで旺盛に絵を描き続け、社会を見つめて反戦を訴えるかと思えば好きな女性を追い掛け回すというその生き方にも好感が持てる。作品が多いせいかもしれないが、私が子供の頃から見た絵を考えてみても、ピカソの絵が圧倒的に多い。その上、伝記や女性達が書いたピカソの本も何冊も読んでいる。 そんなピカソの絵が集められた世界最大・最良の美術館があると聞いて、マレ地区にあるピカソ美術館を訪ねることにした。メトロのバスティーユで降りて広場を見渡す。ここからフラン・ブルジョワ通りを歩いてヴォージュ広場へ。この辺りは17世紀の貴族の館が残る美しい一角だとガイドブックに載っていたが、広場に立って周りを見回すと、思わず「わあ、きれい」と声が出そうになる。私が目を丸くしているのを見て、通りがかったおじさんが嬉しそうにウインクして行った。優雅な貴婦人といった趣の瀟洒な館が並んでいて、ほんとうにきれい。建物の中を見学できるのかもしれないが、ここは眺めるだけにして先へ進む。その先にあったのがカルナヴァレ博物館。ここも美しい貴族の館なので見学したいと思ったが、とても広そうなので先にピカソ美術館に行くことにした。 地図を見てたどりついたピカソ美術館はとても見応えのある充実した美術館だった。作品が年代順に並び、スタイルの変化を見ながら、それぞれの時代の素晴らしい作品を堪能できる。1階から2階、地下、1階と順路に沿って相当に歩くが、絵だけでなく彫刻、版画、陶器もたくさん並んでいて、大満足だった。 美術館自体もサレ館という17 世紀の城館だそうで、階段の手すりのデザインなども装飾的で美しい。中庭にカフェテリア出ていたので、ここで濃いコーヒーを飲んで一服。庭は緑の芝生と刈り込んだ木の形が美しいフランス庭園で、簡素な黒い彫刻が並んでいる。東京から一人でパリに来てピカソ美術館の庭園で一人でお茶を飲むなんて、一年前には想像もしなかったと思うと、別世界で生き始めているような気がした。 座っていたらどっと疲れが出てきたので、カルナヴァレを見るのはやめて、フラン・ブルジョワ通りをルーブル方向へ歩くことにした。この通りは個性的な雑貨の並ぶおしゃれな通りだと友人から聞いていたのだが、バカンスで休みの店が多く、ショーウィンドーを眺めるだけだったのがちょっと残念。ポンピドーセンターの手前で左折して入り込んだタンプル通りには手芸小物の問屋風の店が並び、刺繍好きの私は心が騒いだが、この通りも休みが多くまたしても次回の楽しみができてしまった。 国立ピカソ美術館サレ館 (2005年1月15日) |

|

一枚目の着物を着てみて、どうにも気になるのが手首がにゅっと出てしまうこと。裄の長さの合った着物がほしいと思いながらネットを検索して見つけたのが「きもの市場あんのん」の洗える着物。ポリエステル製なので洗濯機で手軽に洗え、仕立て上がりの大きめサイズ(裄67cm、身丈163cm)がある。しかも、3990円。高めのTシャツ程度の値段でサイズが合えばうれしいではないか。ということでさっそく注文して、届けられたのが写真の着物だ。

軽くてすべるので着にくいのと、身丈が長いのでお端折の始末をちゃんとしなくてはならないが、ゆったり着られる安心感がある。これだけ着た感じが違うと、リサイクルの着物は小さくて着にくいことが予想されて残念な気もするが、着慣れればまた感覚が違ってくるかもしれない。事実、1枚目の着物も、2回目3回目に襟を寝かせるようにして着たところ、最初の袖のつんつるてんな感じはだいぶ解消された。 これでなんとか道具が揃い、正面は着物らしくなったが、すぐに襟がぐずぐずになるし、半幅帯もゆるんでくる。きりっと半幅を結ぶかお太鼓の作り帯して、草履を履いて外に出かけられるようになるには、まだ時間がかかりそうだ。 きもの市場あんのんの洗える着物 (2005年1月14日) |

オペラ座近くの ギャラリー・ラファイエット |

最初に入ったデパートはオペラ座近くのギャラリー・ラファイエットだった。小雨の日に、東京から履いていった靴の縫い目が切れていることに気づき、急遽一番近いデパートに靴を買いに行ったのだ。運よくバーゲンをやっていて、歩きやすさでは定評があると店員が力説するarchの黒のスエードの靴を買った。ついでに全体を見て回ったが、ファッションは私の好みのテイストのものが多く、サイズも豊富。並んでいるバッグや小物のセンスもよくて、好きなデパートだった。私のなかのイメージでは、新宿伊勢丹に近い。

中心部にあるので観光客が多く、混んでいるのが難点だが、店としては宣伝が成功しているのだろう。ハートの帽子を被ったモデルのポスターをあちこちで見たし、観光バスの半券を持っていくとキーホルダーやバッグをくれるサービスもやっている。中に松坂屋が入っていて日本語で免税手続きができるので、日本人観光客も多い。すぐ隣にプランタンがあるのだが、時間がなくてそちらを見る暇はなかった。私は銀座のプランタンにはよく行くので、比較して眺められずに、ちょっと残念。 二軒目に行ったのは左岸のボンマルシェ。ここはパリ最古のデパートだそうだが、ウィークデーの午前中に行ったせいかお客がほとんどいなくて、のんびりした雰囲気だった。通路が広くゆったりとした雰囲気だが、品数も少なく店員ものんびりした感じ。目当ての物を買いに行くのにはよさそうだ。アートなコーヒーカップを買ったのはこのデパート。ゆっくり相手をしてもらってよかったが、買い物には時間がかかりそう。こちらは銀座松坂屋のイメージ。 隣の食品館はパリ在住の友人が勧めてくれた場所だが、野菜、ハム、ソーセージ、お総菜など、それはもう美味しそうな食べ物が一杯。高級スーパーという感じで、様々な商品の包装、陳列の仕方も美しく、何を見ても飽きない。レジに行列ができるし、買うときに品物を秤に載せたりするのでやり方がわからずドキドキしたが、何度かここでお総菜を買ってホテルで昼食を食べた。 次に寄ったのはモンパルナスのギャラリー・ラファイエット。こちらは、こじんまりとしていて買いやすいデパートだった。モンパルナス散策の途中で息子に約束していたハンチングを探しに行ったのだが、男性店員の応対はとても感じがよかった。紳士服売場の商品は派手ではないが色も柄も様々なバリエーションがあり、地味だがおしゃれな感じだった。 (2005年1月13日) |

|

小型バスのイルミネーションツアーで、セーヌ川を走る遊覧船に乗った。パリに行く

前に「小型バスは他の国の観光客と仲良くなれてとても楽しかったからお勧め」と友人に言われていたので、一人の夜に申し込んだのだ。同行者はアメリカ人の母親と13歳から15歳までの三人娘。この旅のテーマのひとつがフランス語を話すことだったので、ガイドの言葉はフランス語で申し込んでいたのだが、ドライバー兼ガイドが英語のネイティブらしかったので、途中からは英語で話すことにした。 エッフェル塔近くのイエナ橋の船着き場から船に乗ったのは9時過ぎだったが、まだ 濃い夕暮れという感じ。ここから、バトー・パリジャンと呼ばれる船に乗って、セーヌ川遊覧が始まる。ドライバーは船には乗らずに休憩。船のガイドの声はよく聞き取れず、女の子達がやたらにしゃべりまくるので、私もおしゃべりの仲間に入れてもらった。私にはゆっくり話してくれるのだが、よく聞き取れないし、姉妹の会話はほんとうに早口でわからない。それでもデジカメで撮った映像を見せてくれたり、家族の話をしたりして、楽しい時間を過ごした。 数々の橋の下を通り、ルーブルを越えてノートルダム寺院が見える頃には辺りは暗くなり、右岸の建物のイルミネーションが美しい。サン・ルイ島を過ぎ植物園が見える辺りでは、きゃーきゃー騒ぐ女の子達に答えて、岸辺にいる男の子達が手を振ってくれた。 この辺で進路を変えてゆっくりとエッフェル塔の下に戻る。船が着いたとたんに大き なエッフェル塔の電飾がいっせいに点滅し、女の子たちの笑顔がぱっと輝いた。きれ いで華やかな女の子達だけれど、ずっとしゃべりっぱなしだし、あれもしたいこれもしたいと要求が多くて、お母さんは本当に大変そう。それでも、家族のこんな笑顔が 見られるのはうれしいだろうなと思った。 再び小型バスに乗せられ、エッフェル塔、コンコルド広場、マドレーヌ寺院など、ライトアップされ た名所を回りながら、ホテルまで送ってもらう。途中で女の子たちが「エスカルゴが 食べたい」と言いだし、12時過ぎにエスカルゴの食べられる店を探すことになった。 「一緒にどう?」と誘ってくれたのだが、アメリカ娘のパワーに圧倒され、英語の聞 き取りに集中してぐったりと疲れた私は、ギブアップして先にホテルに送ってもらっ た。 (2005年1月13日) |

たび靴下 |

着物情報をネットで集めてみると、「着物は着にくい」と感じている二大原因は、半襟の付け替えと帯の締め方にあるらしい。帯は複雑な締め方をする気はないので、お太鼓の作り帯か半幅帯を締めることに決めた。さっそく作り帯の作り方をネットで検索。手元にある名古屋帯を切り、切り口の始末は縫わずに布用ボンドで貼り付けて完成させた。このままでも締められるのだが、マジックテープを付けて形を作ってから背負う形にする予定。形まで作ると文化帯と言うらしい。帯を切らずに折り畳んで先にお太鼓を作ってマジックテープで止め、あちこちに紐をつけて締める方法が載っていたり、実用新案特許の道具が紹介されていたり、帯締めには皆苦労しているようだ。

半襟は着物に合わせていろいろ変えると楽しいが、縫いつけなくてはいけないのが面倒ということで、マジックテープで付け替えたり、襟部分だけ独立させたものが売られていた。私は縫い物は好きだが、着る直前にあたふたと縫いつけるのはちょっと面倒。襦袢にマジックテープで付けるシリーズを扱っている店を見つけたので、そのうちこれを揃えようと思う。 襦袢の袖もなかなか問題だ。裄と袖丈が着物と合っていないとしっくりこない。襦袢の袖の色を着物に合わせたりするのも粋ですてきだと思うが、それには襦袢が数枚必要だ。そのため、袖だけ付け替えられる襦袢が売られていたり、襦袢の袖はなしで着物の袖にスナップを付けることを提案している人もいた。私も襦袢の袖はなくてもいいような気がしている。まあ、今持っているのは白半襟に白に麻の葉模様の袖の二部式襦袢一枚だけなので、当分これで遊ぶことにする。 もう一つの問題が体型の補整だ。私は補整無しでラクに着たいと思っていたのだが、店で聞くと「補整をした方がラクできれいに着られますよ」と言う。胸の上を補整して少し鳩胸にし、ウエストラインにもタオル1枚分くらいを巻くと帯の位置がきれいに決まるのだそうだ。本を読んでも、補整を勧めるものが多い。私はブラあり、ブラなしのキャミソールで試していたのだが、先日胸の上におしぼりタオルを二つ折りにした物を乗せてから襦袢を着たら襟が落ち着いた。なので、着物用ブラまたはキャミソールの上に補整着がいいかもしれないと思い始めている。 出かけるとなったら足袋に草履だが、これも問題。買った草履は安いせいか親指の上部が鼻緒に当たって痛いし、白足袋も薄くてしっくりこない。質のいい物を買うか、靴下屋にあるポップな足袋靴下にするか思案中。足袋靴下は3足1000円でいろいろな模様があるし、家で履けるので、とりあえず面白そうなのを揃えてみた。これが着物に合うかどうかはやってみないとわからないが。 家で着物を着てみて、全身がラクに写る姿見が欲しいと思ったし、髪をアップにしたいので大きめの三面鏡も欲しい。道具を揃えると着やすくなるが、場所を取るのが困りものだ。 (2005年1月10日) |

イルミネーションツアーで ガイドさんが撮ってくれました |

パリは私が予想していた以上に広範囲に、古い建物が保存されている街だった。そのなかで、むき出しの鉄骨の塔が建設当初「醜い」と非難されたのもわかる気がする。だが今や、エッフェル塔はパリのシンボルとして多くの観光客に愛されている。 最初の夜、パリで働く友人と夕食を食べてホテルまで送ってもらう帰り道にポン・デザール(芸術橋)を通った。歩行者専用の木の橋で、若者達はピクニック風に車座になって地べたに座り、くつろいでいる。ふと右手を見ると、遠くにライトアップされたエッフェル塔が見えた。「ちょっと見てて」と友人が言うので、立ち止まって眺めていると、突然エッフェル塔がちかちかと点滅した。「おお、エッフェル塔が歓迎してくれている」とうれしくなって友人の顔を見ると、「1時間に1回点滅するんですよ。それを見せようと思って、時間を計ってたんです」と種明かしをしてくれた。当初は着いた夜に会えるとは思っていなかったので、ルーブル近辺を案内してもらっただけでもうれしかったのに、こんなステキな計らいまでしてもらって感激した。 翌日の昼間、今度は観光バスの上からエッフェル塔を眺めた。トロカデロ広場から眺めるエッフェル塔は芝生の緑を背景にすくっと立って、なかなか美しい。その翌日、別の友人がエッフェル塔まで車で連れて行ってくれた。今回は広場で下りて、ゆっくりとエッフェル塔の雄姿を眺める。「この広場からの眺めが一番いい」と言われているのだそうだ。 それから二日後、小型バスで回る「セーヌ・クルーズとイルミネーションツアー」に参加して、オレンジ色の光でライトアップされたエッフェル塔の足下に行った。シャン・ド・マルス公園から見る塔はひときわ大きく、イルミネーションが点滅し始めたときは同行のアメリカ人の女の子達から一斉に歓声が上がった。 昼も夜も美しいし、いつでも方向の目印になるエッフェル塔。今回は上に登る機会がなかったが、次回は上まで登ってパリの街を眺めてみたいと思っている。 (2005年1月12日) |

ポンピドーセンター6階 から見たパリ風景 |

私は古い絵よりも現代絵画が好きなので、パリの一人歩きで最初に行った美術館はポンピドーセンター内にある国立近代美術館だった。古い街並みを見慣れた目には異様に写る建物のチューブ型のエスカレーターに乗って4階へ。絵を見る前に、高いところから見るパリの風景と、足下の広場にたむろする若者達、おもしろいオブジェの並ぶ横の池を眺めて楽しんだ。この界隈は私の育った東京・新宿になんとなく似ている。猥雑でエネルギッシュ。小汚いけど、面白いものがいっぱいありそうで、肌が合いそうだ。 美術館は4、5階が常設展、6階が企画展の展示場。企画展のチケットを買いそびれたので6階には入れず、4階の常設展入口からから入り、内部の階段を5階へと上がって全体を見て回る。中は広く、天井が高く、監視員は椅子に座らずにあちこちうろうろしては同僚の監視員とおしゃべりをしている。こういうのも慣れてしまうと肩の力が抜けた感じでいいものだ。 ともかく作品数が多く、大型の抽象画が、どーん、どーんと飾られているのが心地よい。マティス、クレー、ピカソ、シャガール,ミロ、ドローネなど、なじみの作家の作品がたくさん並び、本物の前で感嘆のため息をつくことも多かった。ピカビア、モンドリアン、ウォホールなど、現代美術も充実。コールダー、ミロなどの彫刻の並ぶテラスもおもしろい。 今回一番の収穫はカンディンスキーだった。もともと好きな絵描きだが、写真で見るのと大きな絵を見るのでは大違い。その良さががーんと眼前に迫ってくる。「わあ、カンディンスキーってこんなによかったんだ!」というのが正直な感想。 4階にも企画展のスペースがあり、Zoltan Kemeny(ゾルタン・ケメニー)展をやっていた。初めて見る名前だったが、これもなかなかおもしろかった。ミュージアムショップもあり、本や絵はがきが置いてある。このショップでバスキアの絵が表紙のノートを買った。パソコンを持ってこなかったので、パリで思ったことはこのノートにメモしようと決めた。 内部を歩き回ってへとへとになったので、1階に下りて休憩。建物前のなだらかなスロープ状の広場には、べたっと座ってサンドイッチを食べたりコーラを飲んだりする若い子たち、楽器を奏でる大道芸人風、疲れた観光客、地元のタトゥーのおにいちゃんたちが座り込んでいる。そして、その向こうの通りには大小の絵のポスターと絵はがきを売る土産物店がずらっと並び、観光客が群がっている。世界の名画がおみやげとしてどんどん売れているのだ。これはなかなかの文化パワーではないか。 この土産物店の並ぶサン・マルタン通りを歩き回り、ケバブの店で昼食。さらに、並行するセバストポル大通りを歩いてメトロのレオミュール・セパストポルまで行き、そこからオペラまで行ってホテルに帰ってきた。レ・アルも近かったので寄りたかったが 、そこを歩き回る元気は残っていなかった。 * フランスでは建物の1階はレドショセと言い、2階を1階と数えます。ポンピドーセンターの4階は日本の数え方では5階ですが、パンフレットなどの整合性を考えてフランスの数え方で書いてあります。 (2005年1月11日) |

友人に着せてもらった着物 |

最近、着物を着たいと思うようになった。同居していた明治生まれの祖母は着物が日常着だったし、母も特別の外出には着物を着る年代だった。物書きだった父もいつでも着物を着ていたので、私は子供の頃から着物に囲まれていたのだが、自分も着たいと思ったことは一度もなかった。祖母や母と背格好が似ていれば「あんたも着てごらん」ということになったかもしれないが、幸か不幸か私は彼女たちよりずっと背が高く腕も長かったので、着物の共有はできなかった。 そして今、突然着物に感心が向いたのだ。着物を着るには襦袢や腰ひも、帯枕など、いろいろなものが必要だなのはわかっているが、そうした道具は何一つない。それに、着物はけっこう窮屈だ。着てみたいと思うけれど、ほんとうに着続けるかどうか自分でもよくわからない。さらに、着物の格だの柄合わせにこだわる伝統的着物世界には入りたくない。といって、最近の若者のニュー浴衣のようにサンダルやイアリングを合わせるような飛んだ着方も美しいと思えない。「こうなりたいという着物イメージ」はわかないが、「これはイヤ」というイメージはあるのだ。 何も始めていないうちからあれこれと迷っていたら、友人から声がかかった。「好きに着りゃあいいのよ。家に来て、着てごらんよ」 と言うわけで、全てを借りて着せてもらったのが写真の着物だ。腰ひも二、三本でしゃかしゃかと楽に着せてもらい、「お、思ったよりずっと楽に着られるのね」と納得。よし、自分の着物を買うぞと決心した。 (2005年1月10日) |

わぎれのみせ ひらたや で買った三点セット。 茶色ジャガード着物に 黄色雲模様名古屋帯 |

すっかり着物を買う気になった私。しかし、一人でうまく着れなかったら飽きちゃうかも。高い物を買ってすべてが無駄になるリスクは避けたい。そこで、最初の予算を3万円に設定し、ネットで着物リサイクルショップを調べ始めた。 ネットを眺めて驚いたのは、大勢の女性がラクに簡単に着物を着たがっていること。着物、帯、襦袢、半襟の付け替えなど、様々な工夫が凝らされていて、そのパワーも情報量もすばらしい。中古の安い着物も豊富にあったので、そのうちの一つを注文した。着物、帯、帯締めの3点セット4800円。品物の到着を待つ間にデパートのバーゲンを見つけ、店員に勧められて、二部式襦袢、腰ひも、伊達巻き、帯枕、帯板、襟芯、ベルト、足袋を購入。その後銀座や新宿のリサイクル着物の店を眺め、半幅帯、紫の帯揚げ、濃い緑の帯締め、草履を手に入れた。  着付けのやり方を書いた本とネットの情報、母や祖母の着方、友人の家で着せてもらった時の記憶を頼りに、初めて一人で着たのが写真の着物。裄(首の後ろのぐりぐりから手首までの長さ。着物で袖丈というと袖の垂直方向の長さになる)が62センチの短かかったので襦袢の袖がはみ出てしまってかっこわるいし、襟元が落ち着かない。さらに、裾のライン、お端折のライン、襟の角度、腰ひもの締め具合など、どの辺がいいのか基準がわからず右往左往。だいたい、腰ひもを平行に巻くのさえちゃんとできなかったのだ。それでも、なんとか着られていい気分。あとは練習だ。 着付けのやり方を書いた本とネットの情報、母や祖母の着方、友人の家で着せてもらった時の記憶を頼りに、初めて一人で着たのが写真の着物。裄(首の後ろのぐりぐりから手首までの長さ。着物で袖丈というと袖の垂直方向の長さになる)が62センチの短かかったので襦袢の袖がはみ出てしまってかっこわるいし、襟元が落ち着かない。さらに、裾のライン、お端折のライン、襟の角度、腰ひもの締め具合など、どの辺がいいのか基準がわからず右往左往。だいたい、腰ひもを平行に巻くのさえちゃんとできなかったのだ。それでも、なんとか着られていい気分。あとは練習だ。

帯は別に買った半幅帯。

(2005年1月10日) |

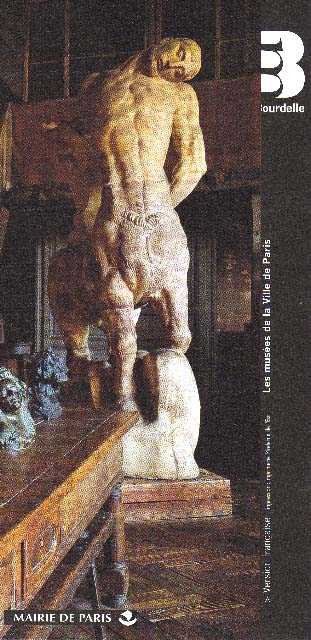

ブールデル美術館のパンフレット |

パリの街を歩いていると、あちこちで巨大な彫像を目にする。クラシックな、時には現代的な彫像が、大きく開けた空や華麗な装飾の建物群によく似合っている。たぶん、他のヨーロッパの都市でも同様なのだろうが、エジプトの昔から人は巨大な物を作り、巨大な物を眺めることに、ある種の満足感を覚えるようだ。 あちこちの広場を巡り、様々な彫像に歓声を上げているうちに、ある日行き着いたのがブールデル美術館(Musee Bourdelle)だ。ブールデルはロダンの弟子で「弓を射るヘラクレス(Heracles archer)」で有名な彫刻家。モンパルナス駅近くにあるこの美術館はかつては住居だったそうだが、庭やホールに巨大彫刻が山ほど置かれていた。入るとすぐに「弓を射るヘラクレス像」に出迎えられ、外からも見える庭には巨大な馬の像を始め数体の人物像が並ぶ。高い天井の1階ホールを巡り、2階のテラスに出るとそこには巨大なレリーフが。下を見下ろせば、庭には巨大な馬があり、住居と巨大彫刻という取り合わせがなかなかおもしろい。別の小部屋には小さな彫刻やパステル画なども並び、個人の家らしい雰囲気もある。小部屋の監視人の黒人のおじさんに「どれが一番好きだった? おれはこの小さいのが好きなんだ」などと声をかけられ、チケット売り場では年配のおばちゃんに「どこから来たの?」と聞かれるなど、対応も温かい。  この美術館で私が一番気に入ったのが、中庭のたたずまい。黒い母子像とケンタウロスが緑濃い木陰に静かに立ち、辺りは全くの静寂。とても美しく静かな庭だった。そしてふと気づくと隅のベンチで静かにキスするカップルがいた。ちょうど昼休みの時間で、コンビニのランチの袋らしきものが横にあったので、近所で仕事をしているカップルかもしれない。人の気配のない庭を見越して入場料を払って二人の時を楽しんでいるのだろうか、キスする二人を含めて動かぬ庭と微かに吹き抜ける風。二体の彫像が支配する空間に身を置く感覚は、とても心地よいものだった。 この美術館で私が一番気に入ったのが、中庭のたたずまい。黒い母子像とケンタウロスが緑濃い木陰に静かに立ち、辺りは全くの静寂。とても美しく静かな庭だった。そしてふと気づくと隅のベンチで静かにキスするカップルがいた。ちょうど昼休みの時間で、コンビニのランチの袋らしきものが横にあったので、近所で仕事をしているカップルかもしれない。人の気配のない庭を見越して入場料を払って二人の時を楽しんでいるのだろうか、キスする二人を含めて動かぬ庭と微かに吹き抜ける風。二体の彫像が支配する空間に身を置く感覚は、とても心地よいものだった。ブールデル美術館の中庭 (2005年1月9日) |

サクレクール前の広場から見たパリ |

フランス語や英語の小説の翻訳をしていると、教会がよく出てくる。しかし、私は教会というものの中にほと んど入ったことがないので、イメージや位置関係がつかみにくく、毎回苦労していた。そこで今回のパリ旅行では教会の中を見て来ようと決めてた。

最初に入ったのはシテ島にあるノートルダム。着いた翌日に観光案内をしてくれたオリビエが連れて行ってくれた。まず、天井の高さに感激。なかの薄暗さも想像以上だった。この暗さが高い窓から入ってくる光を神々しく見せ、ステンドグラスのバラ窓の美しさを際だたせている。 「身廊grand nef」「側廊collateral」というのもピンと来なかったのだが、実際に中を見て、太い柱の連なりが教会の内部を縦三部に分けていること、立つ位置によっては柱の連なりが目隠しの壁になって、他の場所が見えなくなることがわかった。悪漢が教会の中を逃げるときに、「足音はしても姿は見えない」とう描写があって、壁もないのになぜだろうと思っていた疑問が解けた。 「香具部屋sacristie」というのも、どういうところか見て初め理解できた。教会の左右、または奥にある小部屋ということは理解していたが、大きさもいろいろ、教会によって扉があったりなかったりだった。さらに、教会の壁には小さなふくらみがいくつもあり、それぞれに聖人像などが置かれ、祈りのスペースがあることも知った。教会の入り口や祭壇、聖人像の横には蝋燭を灯すスペースがあり、信者が蝋燭を買って聖人たちに捧げる様子や、黙って祈る様子も見て来た。ヨーロッパの観光客はごく自然にこうしたことをやっていて、教会が生活の中にあることを感じた。 ノートルダムの他に訪れたのは、光の教会と言われてステンドグラスが美しいラ・サントシャペル、ノートルダム近くのサン・セラヴィン教会、左岸のサンジェルマン・デ・プレ教会、ミステリー小説 「ダ・ヴィンチ・コード」で脚光を浴びたサン・シュルピス教会、モンマルトルのサクレクール寺院。観光のついでに教会を見かけると中に入っていたのだが、最初は中の見えない大きな木の扉を押すのに勇気がいった。どの教会も薄暗く、天井近く の窓からの光が時間によって変化し、その時々の美しさを見せている。さらに、小さな蝋燭がマリア像などに捧げられているので、蝋燭のほのかな光の美しさも感じた。あちこちで見たドラクロアの暗い色調の宗教画が教会の薄暗さにマッチしていて いて、教会は光を計算した建築だと思った。 ドーム天井の天井画にも美しいものが多く、薄暗く長い身郎を歩き、ふと上を見上げたときに丸い天井一面に広がる天使やキリストなどの絵には、はっとさせられた。日本の寺院にも豪華な花や龍の絵が広がっていて驚くが、首を伸ばして見る天井画には独特の魅力がある。こうした絵を見て、人々は天上界への憧れを強めるのだろうか。私が一番気に入ったのはサクレクールの天井画で、鮮やかな青が効いた絵を見たときには言葉を失った。 今回教会を巡ってみて、建築の美しさだけでなく、教会にいる人達を眺めることができたのもいい体験だった。サン・セラヴィン教会では、スーツ姿の中年男性が大急ぎで入ってきて小さな像の前に蝋燭を灯し、十字を切ってあっというまに去って行った。出勤前に大急ぎで来たという感じで、ほほえましい感じがした。サンジェルマン・デ・プレ教会には朝早く行ったせいか、年配の小柄な女性が薄暗い小部屋のマリア像の前で祈っている姿を見かけた。一心に祈る姿を見て、つらい時に自分の教会でこんなふうに座ってじっと祈っていたら心が楽になるのだろうなと思い、半年前に亡くなった夫のことを考えたら涙があふれた。 この教会の前のカフェで濃いコーヒーを飲み、教会を眺めながら夫のことを思った。たぶん、このスタイルが私にとっては祈りのかわり。こうしてコラムを書くことが、蝋燭のかわりなのだろうと思う。 サクレクールの天井画はこちら

(2005年1月6日) |