|

サラダ、メインの料理、デザート、コーヒーという順番で出てくる店に会社の同僚とランチに行くとする。サラダもメインもデザートも、食べ終わった皿があるとどんどん下げに来る店もあれば、次の料理を持ってくる代わりに空いた皿を下げる店、のんびりと空いた皿を置いておく店がある。私は自分が食べる流れや会話を途切らせたくないので、なるべく店員にじゃまをされたくない。だが、同僚の中には、汚れた皿をどんどん持っていってもらうほうが気持ちがいいと言う人もいる。私の友人には、空いた皿はできるだけ早く消えてほしいと言う者もいる。 こういう人たちの家庭では、食事が終わると母親がてきぱきと食器を片づけ、子供達にも「いつまでも食卓に汚れた食器を置いておいてはいけない」と言っていたのかもしれない。我が家はどうだっただろうと思い返してみると、祖母はきちんと片づける人で、私はそのことに少し窮屈さを感じていた。母はどうしていたのかあまりよく覚えていないが、中学生くらいになって食事の時間が家族ばらばらになった後では、「自分で食べた後は自分で台所へ持って行くように」と言われていたような気がする。これは、片づけ始めるまではのんびりした自分の食事時間なわけだから、横で店員が皿を下げると急かされているようで、ちょっと嫌な気分になる遠因なのかもしれない。 自分の家族の食事を作るようになってからは、片づけ始めたら楽しい食事の終わりなわけだし、我が家はだらだらとビールを飲みながら時間をかけて夕食を食べていたので、のんびりとした心地よい時間を味わうために皿は極力下げないようにしていた。料理は大皿に盛って、各自で小皿に取る中華方式にして、皿洗いは寝る前または翌朝にする。こんな人間と、食べたらすぐに食器を洗って台所をすみやかにきれいにしなくては気が済まない母親のいる家庭で育った人間では、心地よいサービスの質も違うんだろうなと思う。ほんとうにサービスのいい店は、いつ皿を下げたかも意識させず、テーブルの上はいつでも適度に料理の並んだ心地よい空間で「さすがだな」と思うが、ランチ定食の店にそれは望めない。というわけで、同僚達それぞれが適度に合格点をつけた数少ない店を回ることになる。 (2006年10月21日) |

当時は珍しかったという 玄関横の洋間で |

京都に行く前にネットで情報を検索していたら、町家再生が話題になっていた。ファッションブティックになっていたり、イタリア料理店になっていたり、外国人向けのゲストハウスになっていたりと、古い町家を残して新しい店として生かそうというい努力が進んでいるという。そんな町家再生のブティックを見ようと住所を頼りに出かけたら、あいにくの定休日。そこで、近くにあった町家の美術館・紫織庵を訪ねた。

ここはもとは江戸後期のお医者さんの家で、大正15年にモダンな洋間を加えて新築されたのだそう。パンフレットによると京都の伝統的な「大塀造」建築の代表例なのだそう。まあ、私はそういうことはわからずに、町家と明治・大正期の着物を展示、というガイドブックを読んでふらふらと立ち寄ったところ、建築やら東山三十六峰をモチーフにしたという竹内栖鳳の欄干などについて、案内の女性がていねいし解説してくれた。一階の畳敷きの部屋には屏風が飾られ、二階の一室には友禅に刺繍加工をした長襦袢や替え襟が陳列されている。明治・大正時代の着物の卸か販売をしているお宅らしく、二階広間では「田中翼 昔着物コレクション展」を開催中。一階奥の蔵には大正モダン柄の反物が並んでた。一階奥にはお茶室もあり、金持ちの商家の主人の趣味が感じられる。 観光客は私一人だったので、ゆっくりと中を見て回る。帰りがけに、「田中翼さんの着物コレクションは私も好きで、東京での展示会に行きますよ」と話すと、ここでも年一、二回、展示会をやっているという。「たくさんお寺を見たので、帰る前に京都の町家を見たいと思って寄ったんですよ」というと、見学できる町家一覧のパンフレットを出してきて、説明してくれた。柔らかな京言葉の女性と話すと、なんとなくほんわかした気分になる。「お撮りしますよ」と言われて、写真も撮ってもらった。今回の旅はシーズンオフのせいか、どこに行っても皆がとても親切にしてくれる印象がある。 紫織庵HP (2006年9月17日) |

常寂光寺 茅葺の仁王門  常寂光寺 下側の庭  化野念仏寺 竹林の道 |

京都最終日は朝から小糠雨。涼しくて気持ちがよさそうなので、前日めげた嵯峨野に行くことにする。前回と同じ京福嵐山本線で嵐山へ。同じ場所を訪ねるのは、勝手がわかってのんびりできるので心地よい。今回は天龍寺前を通って、竹の道を逆に歩く。野宮神社から北に向かって常寂光寺へ。

ここは、門から緩やかな石段を上る道の両側に楓の木が揺れて、ほんとうに美しい。奥の庭も広く石段を上った上部にある多宝塔近くからは遠く市街が望める。紅葉の季節はいちだんと美しいだろうが、夏の青々とした楓にこぬか雨があたると、しゃらしゃらと微かな音がして、それがとても風情がある。雨の嵯峨野に来てよかった、このお寺に来られてよかった、としみじみ思った。入り口近くの庭は楓も苔も美しく、ちょっと腰掛けられる石なども配されていて、優しさの感じられる庭だった。気に入った石に座り、大きく深呼吸する。次回は竹の道を歩いてこのお寺に一日いてもいいなと思った。 しかし、この先もっとすばらしい場所が待っているかもしれない。1時間ほど座って庭を味わった後、次の目当てである落柿舎(らくししゃ)に向かう。落柿舎は芭蕉の弟子・去来の閑居だという。小さな庵、数本の柿の木、奥に藤棚がある。葉の落ちた木に色鮮やかな柿が生る頃がいちばん風情があるというが、私は藤の咲く季節に藤棚の下でのんびりしたいと思った、だが、狭い場所なので観光客が多い時期は楽しめないかもしれない。 この辺りは土産物屋、食べ物屋が点々とあり、嵯峨野巡りの道ができている。その道を進み、二尊院はパスして祇王寺と滝口寺へ。祇王寺は平清盛に寵愛された白拍子の祇王が出家して住んだ庵だという。小さいが楓が覆う苔庭は優雅で、華やかささえ感じられる。だが、座れるのは庭の前の庵だけ。そしてその庵には四季の庭を写したビデオ映像が流れ、清盛と祇王、恋敵だった仏御前の物語がメロドラマ風に語られている。音はうるさいし、物語はセンチメンタルで、せっかくの雅な雰囲気が台無しだ。ここは早々に引き上げて化野念仏寺へ向かう。途中で湯豆腐定食で腹ごしらえをした。 化野(あだしの)念仏寺は、死者の風葬地だった化野に弘法大師が寺を開き野ざらしになっていた遺骸を埋葬したのが始まりだという。ここも入り口までの階段の両側に楓の木が植えられていて美しい。奥の墓地に通じる道には見事な竹林の道があった。寺の中央には無縁仏だという風化した石仏・石塔が集められていたのだが、圧倒的な数のせいか辺りに寂しさが漂っている。ここは観光する寺ではないように感じた。  ずいぶん歩いたので、帰りはバスで嵐山へ。嵯峨野見物は終わりにして、夕方まで京都の街を歩くことにする。 ずいぶん歩いたので、帰りはバスで嵐山へ。嵯峨野見物は終わりにして、夕方まで京都の街を歩くことにする。

苔が深い祇王寺の庭 (2006年9月14日) |

八坂神社の塀の飾り  ねねの道近くの石組み |

京都は平安時代の首都である平安京が置かれた都市で、街の中心地は東西・南北に通じる道路によって碁盤の目上に区切られている。これは、歴史の教科書で得た知識だが、行ってみるとなるほど、道はまっすぐに東西・南北に伸びている。その先に見える風景も、山が近かったり、遠くのほうまで町並みが続いていたりと見え方が違うので、通りに立って前方を見ると自分がどちらの方向に向いているのかわかる。

中心地の通りに全部名前がついていて、大きな交差点は交差する二つの通りの名で呼ばれることが多い。たとえば、四条通と烏丸(からすま)通の交差点は四条烏丸、四条通の川原崎通の交差点は四条河原町と呼ばれる。住所表示も通り名を使って表すことが多く、建物が面している通りの名を先に言い、近くの交差する通りから北に行くことを上ル(あがる)、南行くことを下ル(さがる)、東西は東入ル(ひがしいる)、西入ル(にしいる)という。探している店の住所が「京都市下京区四条通寺町東入ル御旅宮本町11」だった場合、店は四条通に面していて、寺町通の東側にあることがわかる。そこで、四条通と寺町通の交差点を見つければ、店はかんたんに見つかるというわけだ。ただし、通りの名前はそれぞれに個性的なので覚えるのは難しく、寺町通がどの辺かは一部しか載っていないガイドブックの地図では全く見当がつかない。 そこで2日目の夜に「でかまっぷ京都」という市内地図を買い、探す通り名を後ろの索引から探して場所に当りをつけることにした。この地図は、通りの名にふりがなが振ってあるので、思いがけない読み方を知ることも多く、なかなか楽しめる。パリに行った時も全ての通りに名前があることに感心し、目当ての通りを地図の索引を見て探して歩いたので、「ああ,京都で同じことをしている」と思った。 3日目は5時半に四条烏丸の交差点にある「COCON烏丸」の前で待ち合わせをしていた。十分に間に合う時間に銀閣寺からバスに乗ったつもりだったのだが、近くまで来た時は十分近く遅刻。友人から携帯電話が入った。「リエさん、今どこ? 四条烏丸の南西の角にいるから、わかるよね?」「遅れてごめん、大丈夫、すぐに行くから」と言って電話を切ったのだが、南西の角という言葉が頭に残る。友人は広い交差点の四つの角の一つを、ごく自然に明確に指示したのだ。方向などおかまいなく四方八方に通りが延びる東京に生まれ育った私には、とても新鮮な表現だ。 京都の街を歩き慣れると、東西南北の感覚がクリアに養われる気がする。そしてこの方向感覚があると、東京の街はわかりにくく、迷路のように感じられることだろう。東京を愛する私としては、迷路には迷路の楽しさがあると思うけれど。 (2006年9月13日) |

薄が効いています  銀沙灘と向月台 |

3日目の夜は神戸在住の友人が京都まで会いに来てくれることになっているのだが、待ち合わせの時間までまだだいぶ余裕があったので、清水寺からバスで銀閣寺へ向かう。

銀閣寺は世界遺産だけあって、観光客が多く、外国人が目につく。1482年、室町時代の建立。侘び寂びを重んじた東山文化の代表的な建造物だという。総門から中門に至る参道の左右は美しい生け垣。中門をくぐるとすぐに写真で見慣れた銀閣が現れる。その前には盛り砂の銀沙灘(ぎんしゃだん)と円錐台の形をした白砂の向月台がある。枯山水の模様は細い円だが、銀沙灘は太い縦縞。独特の力強さがあって、おもしろい。順路のままに池のある回遊式庭園を見たあと、上部の庭園をぐるっと回る。ここは山の中腹になるので風がひんやりと気持ちがいいが、細い石組みの階段をどんどん上って展望所を通り、またどんどん下る構造になっているのて立ち止まることができない。観光客が多いので立ち止まられても困るのだろうが、ところてん式に押し出されるようで、ちょっと不満だ。そのまま順路通りに行くと出口なのだが、私は本堂まで戻り、広縁に腰掛けてぼーっと銀閣を眺める事にした。目の間をたくさんの観光客が通り過ぎる。外国人はフランス人率が高く、中年の夫婦は白砂の意味などを語り合っている。若いカップルは楽しそうに二人で写真を撮り、小さな子供連れやお年寄りも見かける。上をぐるっと回るのはたいへんですよ、と教えてあげたくなるが、楓の木の間を汗をかきながら上った後に見る銀閣寺もいいものだと思い直す。 展望所から見た風景

銀閣寺HP (2006年9月11日) |

轟門前の手水所の龍  出世のご利益があるという 黒い大黒様 |

初日に案内してもらった二年坂、三年坂を上って清水寺の参道へ。上り坂はけっこうきついのだが,両側に土産物屋がずらっと並んでいるのでそれを眺めているうちに清水寺の足下へやって来た。若い観光客が多く、土産物店も庶民的で、全体がお祭りっぽい雰囲気だ。

清水寺は778年の創建。なんと、奈良時代からの歴史があるのだ。標高242メートルの音羽山の起伏に沿って、仁王門、朱色の三重塔、開山堂などの伽藍が並び、その奥に轟門がある。その門をくぐって進むと本堂、そしてその前に清水の舞台が現れる。高台に張り出したこの舞台からの景色はすばらしく、目の前に緑の山が広がるのが気持ちがいい。ここでどんなふうに奉納の舞を舞ったのか見てみたい気がする。ここはさすがに観光客が多かったが、「私の場所」をみつけて座ってきた。  ここには黒い顔の大黒様,丸顔のふれあい観音像、縁結びの地主神社、水を飲むとご利益があるという音羽の滝など、修学旅行の学生に受けそうな見所がいろいろあり、境内もとても広く、あちこちにベンチが置かれて公園風にのんびりできるようになっている。家族で物見遊山が楽しめる親しみやすいお寺だ。人を集める工夫と人が集まって来た歴史が感じられて、いいお寺だなと思った。 擬宝珠を見てスライムを連想 清水寺HP (2006年9月10日) |

襖の白龍。赤松燎画  お庭をバックに |

京都3日目は嵯峨野めぐりの予定だったのだが、昨日の暑さに音を上げて、のんびり と清水寺を見学することにする。バスで祇園まで行き、八坂神社、円山公園のしだれ桜 の前を通って、ねねの道へ。初日に、ホテルまで迎えに来てくれた友人に案内されてこ の辺を歩き、北政所(ねね)が豊臣秀吉の菩提を弔うために建てたという高台寺で、小 堀遠州作と言われる美しい庭園を眺めた。そのときに寄らなかった向いの圓徳院がこじ んまりとしてきれいなお寺だったので、まずここに寄ってみた。

入ってすぐに白砂の南庭があり、最初の部屋には「大海原」と題した鳥と白龍の襖絵 がある。その後も華やかな襖絵の部屋を眺め、奥へ進むとひときわ見事な庭が現れた。 様々な形の石が苔と木々の間に配置されていて、力強さが感じられる。火曜日の朝10時 という時間のせいか観光客は私一人。この部屋には世話役の女性がいて、団扇を勧めな がら庭の解説をしてくれた。 ねねさんは1605年に伏見城の北政所化粧御殿と前庭をここに持って来て移り住んだのだそう。庭の石は全国各地から集めたもので、石の裏には産地の印があるとか。奥の石から滝が流れるように見立てた枯山水で、鶴、亀に見立てた石もあるという。「ねねさんは毎日ここに座って庭を眺め、ここから高台寺に通ったんですよ」「お庭は紅葉の季節は格別ですけれど、2、3日見ないだけでも様子が変わるんですよ」という言葉に、この場所への愛情が感じられる。「京都はほんとうに風がないですね」というと、「みんな、風をつかまえるのに苦労するんですよ。縁側のちょっと先に吹いていても、部屋まで上がって来なかったりするので、ものすごく風通しを考えるんです」という。話すうちに彼女も昨日嵯峨野を歩いていたことがわかり、渡月橋の南にある法輪寺の十三参りの話(数えで十三になった子供がお参りして知恵を授けてもらうのだという)を聞かせてもらった。座って庭を眺めていると時おり風が入ってくるので、ここでしばらくゆっくりさせてもらった。 圓徳院の写真が見られます (2006年9月10日) |

八坂神社入り口。派手です |

京都で泊まったホテルは四条烏丸の近くにある。そこで、天龍寺からホテルに戻ってゆっくりした後は、夜の街を歩いてみることにした。西洞院通りの角から四条通りをひたすら東へ向かって歩く。四条烏丸までは銀行が多くビジネス街の装い。四条烏丸から四条河原町まではセレクトショップ、ブティック、飲食店、デパートが目に付き、おしゃれでエネルギッシュなイメージだ。そして鴨川。橋の上に立って、初めて風らしい風を感じた。川沿いには店から張り出した川床が並ぶ。そうか、この風があるから、この川床が貴重なのか。初めて、鴨川沿いの川床の人気がわかる気がした。川沿いには一段低くなった河岸通りがあり、カップルがあちこちに並んで座っているのが橋の上から見える。この光景を見て、ちょっとだけパリのセーヌ川の河岸を連想した。

橋を渡ると、ここから突き当たりの八坂神社までが祇園なのだ。橋の近くには歌舞伎の南座が見える。通りには飲食店と日本的な小物を並べた土産物屋風の店が多い。この祇園に、一軒訪ねたい店があった。もう3年くらい前になるが、ネットサーフィンをしていて見つけたサイトに「ぽむ企画」というのがある。京都の建築大学を出た女性二人がやっているサイトで、建築物や建築学、建築批評についてなかなかおもしろい切り口でネット日記を書いていて、時々のぞいては読んで楽しんでいた。そのうちの一人が一時店作りを手伝っていた生活提案型ショップ「スフェラ」を見てみたいと思ったのだ。 住所を頼りに街の北側、縄手通りを歩く。ここはバーやクラブが並ぶネオン街で、「呼び込みはしません」という立て看板のある中、お兄さんたちが黙って立っている姿が目に付いた。四条と三条の中間あたりで見つけた店は、1、2階がデザイナー物の家具・インテリア用品と建築関係の書籍やCDを並べた店。広いスペースにシンプルでモダンな家具が並ぶ。全体に「プラスマイナスゼロ」テイストと言ったらイメージしてもらえるだろうか。実際に「プラスマイナスゼロ」の家電商品も並んでいた。寺社の伝統的なデザイン、古い装飾を見慣れた目には新鮮なのかもしれないが、東京から来ると目新しさを感じなかった。でも、せっかく訪ねて来たので、地下1階の「せせらぎすれら」で遅い夕食を取り、ビールを味わってからホテルへ戻った。 ぽむ日記HP スフェラビル (2006年9月9日) |

トロッコから撮った保津川  大方丈から見た曹源池庭園 |

嵯峨野と言えば、トロッコ列車と保津川下りである。トロッコ列車で終点の亀岡駅まで約25分。帰りは約2時間かけて高瀬舟で保津川を涼しく下る予定だった。ところが2週間前に落石があって船の乗客がケガをしたそうで、安全が確認されるまで渓流下りは中止とのこと。しかたなく、トロッコに乗って渓谷を眺め、同じ列車で戻って来た。しかし、それでも上から見る渓谷の風景は魅力的で、桜の季節、紅葉の季節にまた訪ねたいと思った。

次に竹林の道に戻って天龍寺を目指す。道の途中に北門の入り口があったのだが、竹林の道を最後まで歩きたくて通りすぎたのが失敗だった。強い日差しの中を歩いて正面入口にたどりつき、日陰のない道をだいぶ歩いて参拝受付に着く頃には、暑さでへろへろ。広い庭園を歩く元気はなく、大方丈に上がって、庭園の前の板張りに腰を下ろす。汗が噴き出し、風はそよとも吹かず、ともかく暑い。ここで汗を引くのを待ってからやっと目の前の曹源池に目をやると、この庭はさすがに美しかった。しばらくぼーっと見とれた後で、板張りの奥、一段高い畳の間の少し奥に体を移す。ここでは時おり微風が感じられる。ほんの微かな風だが、この風を感じながら庭園を眺めていると、これで旅の楽しみは十分という感じがした。 ずっと座っていると、前を通り過ぎる観光客を眺めるのも面白くなってくる。若いカップルが多いが、家族連れ、年配の夫婦、男の子3、4人グループなどもいて、それぞれが様々な感想を漏らしていく。カフェの軒先に座って道行く人を眺めるとの同じ楽しみがここにもあった。皆、なんとなく楽しそうにしているのは「旅」の力か、お寺の「気」の力だろうか。 外は暑いし、今日はもうこれでいいと思い、ずっとこの庭を眺めていることにした。ごろっと横になれたら最高だが、皆考える事は同じとみえて、「寝転がらないでください」と書いた小さな木板が畳の上に置いてある。背筋を伸ばし、時おり吹く微かな風を感じながら、美しい庭を眺めて来た。 保津川下りHP (2006年9月9日) |

庭の入り口にある中門 |

大河内山荘の門を入り坂を上がって行くと、正面に瀟洒な建物が見えてきた。建物の前まで上って振り返ると、目の前に見事な庭園が広がる。その奥には遠くの山並みが見え、ぱーっと視界が広がる開放感がある。

丹下左膳役で知られる映画俳優・大河内伝次郎(1898−1962)は、この小倉山の南面が気に入り、映画のギャラの大半をつぎこんで、30年がかりで自分好みの山荘を少しづつ作っていったのだそうだ。順路に従って上って行くと、山荘の発端となったという御堂が現れた。伝次郎はここで、経を唱えたり、映画の台詞を覚えたりしたらしい。最上部の展望台からは比叡山や京都市街が一望できる。いろいろな木が植えられ、四季折々の風景が楽しめるようになっているらしき広い庭を一周し、入り口近くのお抹茶席で抹茶とお菓子をいただく。ここは入園料にこのお薄代が含まれている。吹き出す汗を拭きながら、竹林を背にした奥の席に座ると、やっと微かに風が感じられた。それまではほとんど無風。ふーむ、これが京都なのか。 山荘は確かに美しい。庭歩きも脚が達者なら気持ちがいいだろう。しかし、歳を取るとだんだんつらくなるだろうな、と思った。私の夫は脚が悪く、坂や階段の上り下りが大変だったので、京都を歩くと、ああ、ここは来れないなとか、ここはつらいなと思うことが多い。まあ、古来から寺は俗世から離れた所にあるもの、苦労して上ってくるのが修行のうち、ということだろうが。伝次郎は64歳で亡くなっている。この年齢ならば、たぶん直前までこの庭園を歩いて楽しんだことだろう。 (2006年9月8日) |

渡月橋から中之島方向を写す  目当ての竹林を楽しむ  おじさんに撮ってもらいました |

京都旅行を思い立ったのは、東京のカフェのテラスで風を感じた時だった。暑い夏の日、日陰のテラス席で蝉の声を聞きながら濃いコーヒーを飲んでいると、そよ風が吹いて来た。目の前には数本の太い木の幹があり、上のほうでさわさわと葉の鳴る音がする。そのとき、今年の夏休みはどこか緑のきれいな町で風に吹かれたい、と思った。ならば、前から見たいと思っていた嵯峨野の竹林を訪ねよう。京都なら、町のエネルギーも楽しめるし、会いたい友達もいるし…。京都は9月に入っても暑い、盆地だから風がないと言われたが、嵯峨野なら山が近く渓谷もある。保津川下りを楽しめば、風も感じられるに違いないと思ったのだ。

というわけで、京都観光の2日目は京福電鉄嵐山線で嵐山へ。この電車は、江の電と都電を足したような牧歌的な1両編成の電車で、乗っているだけでなかなか楽しい。嵐山ではまず渡月橋を見に行く。だが橋は渡らず、そのまま川沿いに歩いて嵐山(亀山)公園へ。公園を上って大河内山荘を目指したのだが、とてもよいお天気だったので汗が噴き出す。うわあ、やっぱり暑い、とめげそうになったところに目当ての竹林の道が現れた。両側から竹が覆いかぶさるようにして木陰を作り、静けさが感じられる。ああ、これが見たかったのよね、やはり、竹林は美しい。感激して写真を撮っていると、遠くの方から地元の人らしいおじさんが声をかけてくれた。「写真、取りましょか? よろしいか?」「あ、ありがとうございます。じゃ、お願いします」というわけで、竹林をバックに写真を撮ってもらった。 横には群馬からやって来たという男性もいて、二人でおじさんの京都案内を聞く。京都の西は昔のお公家さんの寺、東は武士の寺。趣が違いまっしゃろ。この辺はいつの季節もいいけれど、雪景色が最高。雪が竹にへばりつくように付いて、それがとても趣がある。寒いけど、また冬においでになるといい。この辺だと、鈴虫寺もいいですよ。一年中鈴虫が鳴いている、などなど。 私の祖母は毎年鈴虫を孵して鳴き声を楽しんでいた時期があり、私も胡瓜をやって世話をしていたので、鈴虫寺という名前には心引かれるものがあった。この竹林が続く道はけっこう長く、途中まで行ったところで引き返して大河内山荘を訪ねた。 旅行前にネットを検索。すてきなHPを見つけ、散策ガイドを参考にしました。 繭おばさんの部屋 京都温故知新 (2006年9月8日) |

|

京都・五条坂近くにある河井寛次郎記念館を訪ねたのは、新聞で見た一枚の写真がきっかけだった。球体の石が、砂利を敷いた庭の真ん中にごろんと置いてある。土と炎の詩人と言われた陶芸家・河井寛次郎が自ら設計した自宅の中庭に、自ら位置を決めて置

いたのだという。

寛次郎は1937年にこの家を建て、1966年に76歳で亡くなるまでここで創作を続けた。家の奥には陶房があり、その奥には登り窯がある。自分の好きなように家を建て、気に入った家具を集め、家族と暮らし、ろくろを回して土をこね、窯で焼いて出来上がりを 楽しむ。同時に文章を書き、木彫、金属作品なども作る。ふと目を上げて庭の丸石を眺める…。家を一巡りすると寛次郎のそんな暮らしが想像できた。  私が知る河井寛次郎の作品は、ちょっと岡本太郎を思わせる陶板彫刻のようなもので、激しさと前衛を感じるものだったのだが、この記念館に来てだいぶイメージが変わった。日々の生活を楽しむ穏やかさが感じられ、寛次郎の別の魅力を発見したような気が する。 河井寛次郎記念館HPこちら。 (2006年9月8日) |

京都タワーのシンボルキャラ たわわちゃん |

9月3日から6日まで京都の旅を楽しんできた。修学旅行、7年前の一泊旅行に続く生涯3度目の京都観光旅行だ。バカンスなのだからのんびりしたいと思い、いつも通りの朝を過ごして、お昼過ぎに京都に着いた。そのままホテルに向かおうと思ったが、駅前の巨大なろうそくを見て気が変わった。7月に仕事で大阪に行った時に通天閣に上ったのだから、京都のシンボル(違う?)京都タワーにも上ろう、という気分(魔が差した?)になったのだ。

地上からの高さ131メートル。鉄骨を使わない特殊鋼の円筒形というのが画期的な構造なのだそうだ。展望室は地上100メートルのところにあり、360度視界良好。ぐるっと一周すると、どの方向も遠くに山の稜線が見えて京都が盆地なのが納得できた。  展望台の客には年配のご夫婦が多く、ダンナさんのほうが熱心に山の名前や通りの名前、見える建物などの解説をしている。奥さんのほうは今ひとつ信用していない、または無関心ながら、「あんたがそう言うなら、それでいいわ」風な相づちを打っている。その納得していない様子を微妙に感じて、説明を繰り返すダンナさん。そのやりとりを眺めている私。東京だと奥さんがダンナさんに言葉をかけてあやしている感じだけど、京都では男の人がいっしょうけんめいに話して、女性のほうがちょっとうるさそうにしているのが微笑ましい。 たわいない塔のたわいなさを楽しむ。そんな、ふーっと気の抜ける時間だった。 京都タワーHPはこちら。 (2006年9月7日) |

|

大阪というのは、私にとってとても遠い街だ。関西の経済・文化の中心地としてニュースで映像を見るが、それで終わってしまう。漫才、落語、仕事の場での大阪出身者の言葉として大阪弁を耳にしたり、大阪弁の小説を読んだりするが、それもそれだけのこと。だからといって大阪に行ってみたいとは思わずに今日まで過ごしてきた。だが今年7月末、たまたま仕事で大阪に行く機会があった。とんぼ返りも可能だったが、こんな機会でもなければ自分からは出かけないと思い、一泊して街を眺めてきた。

大阪と言われて思い浮かぶのは、将棋の坂田三吉と小春の物語、こいさん、いとさんが登場する船場の恋物語、阪神タイガースがらみのニュースでテレビに登場する道頓堀川、そして通天閣。なんとも乏しいイメージだが、しかたがない。ここはやはり、大阪のシンボルといわれる通天閣に上ろうと思い、地下鉄に乗る。 最寄り駅から外に出ると、あたりは串カツ屋が並ぶごちゃごちゃとした界隈。巨大なふぐ提灯、派手な幟、坂田三吉を連想させる将棋クラブなどもあり、なかなかおもしろい雰囲気だ。 通天閣入り口には呼び込みのおじさんがいて、円形エレベーターへと案内される。たった1フロア上がるだけのもったいをつけたエレベーターだが、これは世界初の円形エレベーターなのだそうだ。2階でチケットを買って5階の展望台へ。ここから360度大阪の街を見渡したが、大阪も東京同様、都市計画が感じられない町並みだった。この展望台には奇妙な木彫像「ビリケンさん」が鎮座している。1908年(明治41年)にアメリカの女流美術家が神の姿を夢見て作った像で、当時アメリカで大流行したものが、いつのまにか通天閣の「福の神」になっていたのだそうだ。足のうらを撫でながら願い事をするとかなうというので、私も撫でてきた。ビリケンの台座には、次のような文字が刻み込まれている。 THE-GOD-OF-THINGS-AS-THEY-OUGHT-TO-BE  あるべき姿としてある物事の神。物事にはすべてあるべき姿があり、みんな自分のあるべき姿でいるといい、と言っているのかもしれない。または、こうなるはずと思う物事の神。こうなるはずと思えばその願いはかなうよ、ということか。こう考えた方が、い事をかなえてくれそうだ。 あるべき姿としてある物事の神。物事にはすべてあるべき姿があり、みんな自分のあるべき姿でいるといい、と言っているのかもしれない。または、こうなるはずと思う物事の神。こうなるはずと思えばその願いはかなうよ、ということか。こう考えた方が、い事をかなえてくれそうだ。

新世界というちょっとレトロな界隈にあるレトロな塔。そんな印象の通天閣だが、だからこそ、大阪のシンボルなのかもしれない。 通天閣HPはこちら。 (2006年8月31日) |

|

私の祖母は俳句が趣味で、毎日指を折って文字数を確かめながら俳句を作っていた。できたものは手帳にメモし、小学生の私に読んで聞かせた。毎回感想を求められるのだが、たいていはわけがわからず、「どういう意味?」と聞いては、句の解説をしてもらっていた。祖母にしたら歯ごたえのない話し相手だっただろうが、私にいろいろと説明しながら推敲が重ねられて、かえってよかったのかもしれない。 そんななかで、いくつかおもしろい季語を教えてもらった。「山笑ふ」 これは、木々が芽吹く春の山の形容だそうで、「春山淡治(たんや)にして笑ふがごとし」という漢詩に由来するのだという。これを知ってから春先の山に行くと、生のエネルギーに満ちた山が両手を広げてにっこり笑っているように感じられる。 「竹の秋」 これも春の季語だ。竹は普通の植物とは反対に秋に花を開き、春から夏に落葉する。「竹の秋」とは、古い葉が黄ばんでくる四月頃の竹の様子を指すのだという。 「竹の皮脱ぐ」 これは夏の季語。今年のゴールデンウィークは北鎌倉を歩いてきたのだが、「英勝寺」の竹の庭には筍がにょきにょきと生えていた。筍が焦げ茶色の皮を脱いで細い若竹になる頃に古い竹の葉が落ちる。その時期にお寺では老いた竹を切って竹林の世代交代を図るのだそうだ。この季語は7文字と長いので真ん中にしかおけないと思ったら、こんな句が季語辞典に載っていた。 「竹皮を脱ぐひとときの無風かな」 桂 信子 竹の幹が林立する空間は、独特のエネルギーに満ちている。あたりに人がいても、人の気配を消してしまうような不思議な静けさが感じられる。「ひとときの無風」には、かさっと竹の皮が落ちる音が聞こえてくるような静けさが感じられた。 俳句を作らない私には、季語は窮屈な約束事のように思えるが、知っていると見える風景が微妙に変わってくるところが面白くもある。 (2006年7月7日) |

数寄屋橋公園の「若い時計台」 |

芸術家・岡本太郎は知らなくても、この言葉を知っている人は多いのではないだろうか。私と岡本太郎の出会いは、大阪万博「太陽の塔」が最初だ。テレビで太陽の塔の建設風景などを見ていた時には全然いいと思わなかったのだが、実際に目の前で巨大な塔を見て圧倒された。奇妙で独創的、押しつけがましくパワフル。私がそれまで好きだった絵描きや彫刻家とは異質の個性が面白かった。 次に岡本太郎に惹かれたのは、テレビのコマーシャルだ。岡本太郎はウィスキーのおまけのグラスの底に太陽の塔の顔のようなデザインをし、自らテレビCMに出演して「グラスに顔があってもいいじゃないか!」と叫んでいた。この時、「芸術は爆発だ!」と言っていたかどうかは覚えていないが、ピカソを思わせるぎょろ目の個性的な顔立ちが印象的だった。 その後に雑誌などの記事で岡本太郎の生い立ちを知ることになる。1911年神奈川生まれ。父は漫画家、母は詩人であり小説家である岡本かの子。19歳で両親と共にパリに行き、そのままパリに残って絵描きになる。戦争が始まって帰国。31歳で兵役に付き、中国での半年の捕虜生活後復員。その後は日本で活動を続ける。「太陽の塔」制作は1970年。 もう一つ、私が馴染みの深い岡本太郎の作品が東京・渋谷のこどもの城入口にある「こどもの樹」(1985年制作)だ。こどもの城は、子供たちの遊び場や子供劇場などがある施設だが、開館当時はその中に時間預かりの託児所があった。当時息子は2歳くらいだったが、そろそろフリーライターの仕事に戻りたかった私は、この託児所を利用しながら、月1、2回取材の仕事などをしていた。この送り迎えがなかなか大変で、行きも帰りも「こどもの樹」の下で息子を抱きながら、ほっと一息ついていた。 4、5年前、会社勤めを始めた銀座を散歩しているときに、偶然岡本太郎の作品を見つけた。有楽町マリオンの向かいにある数寄屋橋公園に立つ小さな塔「若い時計台」。万博前の1966年の作品だという。ずっとフリーで仕事をしてきて、初めてのフルタイム勤務が不安だった頃の出会いだったので、現状を肯定されたようでうれしかったのを覚えている。 現在、アトリエのあった青山と生地川崎に記念館と美術館がある。今年のゴールデンウィークは、岡本太郎に会いに出かけてみようかと思っている。 (こどもの樹の写真) (2006年5月3日) |

|

「もしも私にフランス人のような睫毛があったら、毎朝、睫毛をカールする必要はないのに」 フランス語の時間に同級生が思いついた接続法(英文法でいう仮定法)の例文だ。この文を聞いた先生のアンドレが、「日本に来て初めて睫毛カーラーを見た。早朝、電車の中で化粧していた女性がとても奇妙な道具を取りだしたので、ぎょっとして見ていたら、睫毛をカールしていた」と発言。そこで、「フランス人は睫毛が長くて、くるっと上を向いているから、睫毛カーラーは使わないのではないか」という話になった。 しかし、バカみたいに分厚く、これでもかというほど長く伸びる欧米のマスカラの宣伝を見ていると、とてもそうは思えない。欧米の女性たちも、長くくるっとカールした睫毛を得ようと、やっきになっているはずだ。 そこで、ヤフー・フランスで「睫毛カーラー」を検索してみることにした。これで山ほどヒットすれば、フランスに睫毛カーラーがあることが証明できる。しかしここで私は大きな壁にぶち当たった。フランス語の「睫毛カーラー」に当たる語を知らないのだ。こんな特殊な物は、小さな和仏辞書には載っていない。しょうがないので、睫毛、カールなどをキーワードに入れて検索を繰り返してみたが、コレというものにヒットしない。 少し作戦を変えて、「目、化粧」をキーワードに入れて見た。すると「小さな目を大きく見せる化粧法を教えて」という美容相談のページにぶつかり、その答えに、「目の回りに明るい色の使い、睫毛カーラーでまつげにカールをつけると、目が大きく見えます」という回答をみつけた。やっと「睫毛カーラー」に当たる単語を発見できたので、これで再度検索してみる。 ここから先は簡単だった。フランスのスーパーマーケットの通信販売サイトには山ほど「睫毛カーラー」の写真が載っていた。「ホット睫毛カーラー」という電気剃刀のような形の道具もあり、美容室での睫毛パーマの紹介もあった。フランスに限らず、欧米どこの国でも、睫毛カールへの感心は高いに違いない。 こうした美容道具を見ると、「バカだね、女って奴は!」と思う男達は多いのだろう。しかし女達は、男は見かけのきれいな女にころっとだまされること知っている。人間は中身で勝負と思っていても、スタートラインで負けたくない女達は、「バカよね、男って!」と言いながら睫毛をカールしているのかもしれない。 (2006年5月1日) |

|

桜の木と言われたら満開の桜の木を思い浮かべるが、林檎の木、蜜柑の木と言われたら、果実が実った木の姿を思い浮かべる。これはだぶん、それぞれの人の記憶によるのだろう。東京育ちの私は、蜜柑や林檎の花が咲いた木も果実が実った木も、実際に見たことはほとんどないが、絵本、映画、テレビのニュースなどで見るこれらの木には実がなっていることが多かったような気がする。 こんなことを思ったのは、私のフランス語の教師が、「桜の木と言ったら、フランス人はサクランボの実った木を思い浮かべるよ。ぼくも子どもの頃によく食べたよ。フランス語で花見の桜の話をするなら、『満開の』とか、『花が咲き始めた』とか、桜の木の様子を説明した方がいい」と言ったからだ。 桜の美しい季節になると、家の回りにも仕事場の回りにもたくさんの桜の木があることに気づく。遠くまでお花見に行かなくても、ここで十分。こんなに美しい花を楽しませてもらって満足と思うが、これらの桜に実がなったところを見た覚えがない。桜の木とサクランボの木はまったくの別ものなのだろうか。 こんなとき、インターネットはとても便利だ。さっそく、桜とサクランボについて調べてみた。私が東京で楽しんでいる桜の木はソメイヨシノ(染井吉野)、サクランボの木はセイヨウミザクラ(西洋実桜)と言ってソメイヨシノより開花時期が早いらしい。それに、サクランボ栽培の南限は山梨県だそうだ。なるほど、それで東京ではサクランボの木は見かけないわけだ。 西洋実桜は小アジアからヨーロッパにかけて広く自生しているという。日本とヨーロッパの緯度を比べると、地中海の出口ジブラルタル海峡と東京がほぼ同緯度、ヨーロッパは東京より北にあるので、サクランボの木は普通に育つわけだ。チェーホフの「桜の園」はサクランボの果樹園、ヨーロッパの桜は果物のための木。これは、ちょっとした発見ではないだろうか。 (2006年4月5日) |

うちの近所の公園の古木です |

桜を見ると祖母のつぶやきを思い出す。「ああ、今年も桜の花を見ることができた、ありがたいねえ」「来年も桜を見ることができるかねえ」 本人は淡々した調子で言うのだが、子どもの私はそれを聞くたびに、ちょっとだけ祖母の死を想像して悲しくなった。そう言いながら祖母は長生きして、私の夫の顔を見てくれたし、私もだんだんに大人になって、その言葉にあまり動じなくなっていた。 歳を重ね、いろいろな人の死に出会ってみると、祖母の言葉の穏やかな諦観のようなものがよくわかる。祖母は早くに両親を亡くし、敗戦前後に夫と二人の息子を病気で亡くしている。三男だった父だけが自分に残された家族、という体験の後で、息子夫婦、孫三人と暮らし始めたわけだ。戦争を体験した祖母は、家族だけでなく、多くの人間の死、悲惨、理不尽を見てきた。人はいつ死ぬかわからないということを骨身に感じ、死を身近に感じながら生きて来たのだろう。春、桜の花を見ると一年の区切りを感じ、亡くなった人を思い、次の春を思ったのだろう。 私は毎年桜を眺めるが、花が散れば、今年の花見はそれでおしまい。来年の桜のことは考えない。咲いた花が散って若葉に変わるエネルギーを好ましく思いながら、日々の生活に追われる。今の私は、来年の桜を思うゆとりがないからこそ、今を生きていけるのかもしれない。 (2006年4月3日) |

プロヴァンス生地に描かれたどんぐり。 小紋の右側にオリーブの実と組み 合わせて描かれています。 |

どんぐりを拾って苗にして山に植えて、という環境運動をやっている企業があって、その広告を書いた。広告のために、どんぐりの生態、森の成り立ちなどを調べているうちに、どんぐりを集めて遊んで、大人になっても郷愁を持っているのは日本人(東アジア人)だけ? それともヨーロッパやアメリカでも同じかしら? という疑問がわき、ちょっと調べてみた。 そもそも、どんぐりとは、ブナ科、とくにコナラ属(カシ、クヌギ、ナラなど)の果実の俗称だそう(ついでに、どんぐりの帽子のことは殻斗(かくと)と言うそうだ)。ということは、これらの木が育つところにはどんぐりがあり、子供たちはどんぐりを集めて遊ぶだろうと想像できる。 これらの木がどこで育つかというと、カシ類は暖温帯の常緑樹、ナラ類は冷温帯の落葉樹だという。ということは、熱帯と寒帯以外ならどこの地域にもどんぐりの木がありそうだ。そのうえ、昔々は食用にされていたそうで、縄文時代などの遺跡からは食用に貯蔵されたどんぐりがみつかっているのだとか。子供の遊び道具になる前は、非常食として大事にされていたわけだ。 どんぐり遊びと言えば、楊枝を刺してコマにするか、小枝やひごを刺してやじろべえを作るのが定番だが、やじろべえも世界中にあるのだろうか? あるとしたら、なんという名前? これも調べてみるとおもしろそうだ。こういう調べ物にはインターネットが便利だが、やじろべえの海外版は探し当てられなかった。かわりに、フランス・プロヴァンスの布地にどんぐりの模様を見つけたが。海外版やじろべえ、見たことがあったら教えてください。 (2006年3月28日) |

下の横向きのが「こけし楊枝」 上の3本はお子様ランチ用(?) |

「こけし楊枝」という名前を知っているだろうか。私がこの名前を知ったのは2、3年前だが、家でいつも使っている楊枝はこけし楊枝だった。楊枝の頭の部分が丸く、上部に2カ所くびれのある楊枝を使ったことはないだろうか。その頭の部分のシルエットがこけしに似ているので、こう呼ぶのだそうだ。日本でふつうに使われている楊枝である。 そもそも楊枝のことを調べ始めたのは、「黒文字」を知らない若い人に会ったのがきっかけだった。「黒文字」って、もしかして特殊な用語なのだろうか。そう思って調べてみると、黒文字というのは木の名前だった。クスノキ科の落葉低木。樹皮が緑色で黒班があり、それを文字に見立てたのが名前の由来。黒文字で作ったので、爪楊枝の別称になったのだそうだ。楊枝に使われる木は、名前の通り楊(カワヤナギ)が最初らしいが、黒文字と白樺が二大材料。他に、竹、卯木なども使われてる。 楊枝の起源はインド。平安時代から鎌倉時代に日本に伝わり、僧侶が歯ブラシのように使ったらしい。前にインドに行ったときに、ガンジス川のほとりに小枝売りがいた。客は小枝を買うと先の方を噛んでブラシ状にし、それで歯を磨いていた。多分日本でも最初は同じように使われたのだろう。だから柔らかく弾力のあるヤナギの枝が好まれたわけだ。当時楊枝を使うのは僧侶と貴族だけだったが、江戸時代には庶民の間でもこの歯ブラシ(房楊枝と呼ばれていた)が普及したようだ。明治時代になると海外から現在のような歯ブラシが入ってきたため、楊枝は歯のすきまをそうじするか、和菓子や果物用に使われるようになったらしい。 楊枝は日本的な道具だろうと思っていたが、西欧にはカクテルの歴史があり、カクテルピックとして洒落たデザインのプラスチックの楊枝がいろいろあることがわかった。考えてみれば、歯の間に物が詰まるのだって、日本人だけではないしね。だが、樹皮の模様や木の切り口を生かして、木の艶、香り、みずみずしさまで伝わってくるような楊枝には、日本ならではの美意識が生きていると思う。こけし楊枝という名付けもしゃれてるし。そう思いながら、ふだんはこけし楊枝を使い、フォーク代わりには大きめの黒文字を使っている。 (2006年3月18日) |

|

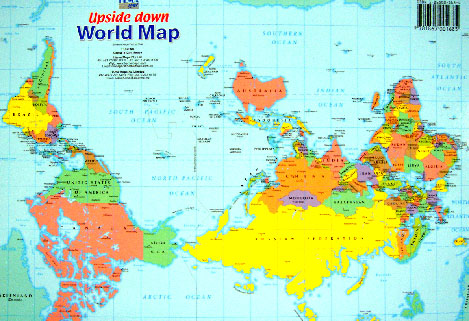

最近書いた「世界の中心」というコラムで、オーストラリア土産に買ってきた世界地図を紹介した。南半球が上、オーストラリアがど真ん中にあるこの地図は、今も部屋の壁に貼ってある。この地図の左上に、制作者の主張が小さく書いてある。内容はこんな感じ。「南を上にした地図を作ったっていいだろ。だいたい北を上にする習慣なんて、ほんの数世紀前に、北半球の探検家や測量士の連中が始めたんだ。もっと昔の地図は東(オリエント)が上で、これが、オリエンテーションって語の語源なんだぜ」これを読んで驚いた。へえ、昔は東が上だったの? 知らなかったし、そんな地図見たことがないよ。そのうちにインターネットで調べてみよう。 こんなふうに疑問を抱えて暮らしていると、ある日偶然にその答えに出くわすことがある。そんな出来事が2日前に起こった。 銀座を歩いていて、ふと立ち寄ったのが7丁目にあるラ・メゾン・ドゥ・ミュゼ・フランセ(MMF)。フランスの美術館・博物館の情報提供をする小さな建物で、随時小さな企画展をやっている。この時は、「テュルゴの地図」展をやっていた。テュルゴの地図とは、18世紀にパリ市長兼商工会議所会頭的存在であったテュルゴが作らせたパリの地図だ。20枚で1組になっていて、建物の一つ一つを俯瞰で捉えたなかなか魅力的な地図なのだが、ガイドブックで見慣れたパリの地図とはちょっと作りが違っている。セーヌ川が地図の左右ではなく、中央の上から右下へと描かれているのだ。そう、つまり、東を上にして描かれた地図なのだ。クイズ形式の説明書きによると、この地図は当時の社会状況を反映して、キリスト教の聖地エルサレムのある東を上に描かれたのだそうだ。ヨーロッパ中世の価値観では聖書の教えが絶対だったので、地球は平らな円盤形。エデンの園は東にあり、その下に聖地エルサレムがあるので、地図も東を上に描かれたという。でも、18世紀のテュルゴの地図なら、北が上でもいいような気がするけれど。 インターネットで調べてみたら、イスラム世界の地図では、南を上にしていたという記述もあった。とすると、西方浄土を信じていた時代の東アジアの地図は西が上かもしれない。地図の方位にはまだまだ発見がありそうだ。 地図の歴史を知る参考に 「地図の歴史の部屋」 (2006年3月11日) |

|

子供の頃、「お腹が痛い」と言うと母は部屋の奥から古びた木の小箱を持ってきた。木箱の引き出しを開けると、その中にはカードサイズの薬の紙袋が入っている。お腹の薬にはダルマの絵が描かれていて、袋の上部をピッと破くと、中から赤い小さな丸薬が出てくる。子供は8粒、大人は15 粒。これを飲むと、とたんにお腹の痛みが止まるような気がしたものだ。 この小箱には、ほかにも様々な絵の紙袋が入っていた。風邪薬、頭痛薬、せきどめ、熱冷まし、整腸薬。それぞれに、ちょっと古めかしい絵が描かれていて、心が騒いだ。見たこともない奇妙な絵。心が引かれるが、なんとなく怖い気もする。たぶん私が、パッケージデザインというものに引かれた最初の体験だ。ケロリンの顔をしかめた女性、お腹を出して笑う布袋様風のお坊さん、怖い顔をして立つ雷神など、絵本とは別の、気味悪く、怖く、ちょっと笑える絵の世界がそこにはあった。 年に一度か二度、この小箱の中身を調べて薬を補充していくおじさんがいた。このおじさんは、来るたびに紙風船や神笛などのお土産をくれるのだが、これもふだんのおもちゃとはちょっと違った古めかしいものだった。 病気という、ふだんとは違う体の状態。おごそかに持ち出される薬箱。奇妙な絵。独特の漢方薬の匂い。飲みにくい粉薬、苦い丸薬。そして母や祖母の心配そうな顔。子供時代の病気の思い出には、これらすべてが混ぜ合わさっている。 富山の置き薬、紙袋の絵 (2006年3月3日) |

|

「おれが世界の中心だ」「私が世界の中心よ」 これは野心的な専制君主の言葉でも、鼻持ちならないわがまま女の叫びでもない。これは、世界地図の中心にいる国々の叫びである。 フランスの世界地図の真ん中にはヨーロッパ大陸とアフリカがある。東にロシア、西にアメリカ、日本は東の端、まさに極東にある。アメリカの世界地図の中心は南北アメリカ大陸。東にヨーロッパ、西にロシアがある。私のフランス語の教師は、高校時代に当時のソ連とアメリカが隣接する「アメリカの世界地図」を地理に教師に見せられて初めて、アメリカがソ連のミサイルを警戒する気持ちが実感できたと言う。日本の世界地図は、もちろん日本が真ん中だ。学校で習い、日常見慣れている世界地図一つにしても、私たちは誰かの世界観を刷り込まれていることになる。 我が家の居間の壁には、オーストラリアで買って来た世界地図が貼ってある。この地図の中心は、やはりオーストラリア。しかも、南半球が上になっている。英語ではオーストラリアとニュージーランドをダウン・アンダー(下の方)というが、「なんで南が上じゃいけないんだ!」という主張が、左上に小さく書いてある。これは観光客向けの土産物で、実際はオーストラリアでも北が上の地図が使われているが、南が上の地図を眺めていると、ときにはこうした視点の転換が大切だと思う。 「私が世界の中心だ」という各国の叫びが、自国の覇権主義の結果ではなく、自分の足元から世界に目を向けた結果だと信じたい。 オーストラリアの逆さマップ (2006年2月19日) |

|

ある日オフィスに、緑のカエルの乗った小ぶり箱がやってきた。箱には3段の引き出しがあり、その中にはグリコの100円菓子がいっぱい。チョコレートあり、ポッキーあり、ダイエット用のカロリー控えめなクラッカーなども入っている。箱の上に置かれた緑のカエルは料金箱で、職場の人間はカエルの口に100円玉を入れて、好きなお菓子を持っていく。菓子の補充と料金の回収は週に一度回ってくる販売員が行う。 「オフィスグリコ」と呼ばれるこのシステムは、いわば富山の置き薬の菓子版、もしくは農家の無人野菜売り場と同じ売り方で、「箱を置いてくれれば、その他の雑務は全部担当者がやります。会社の福利厚生になりながら、総務などに負担はかけません」というのが売り文句だ。 富山の置き薬は家庭が相手で、昔は行商人が家族の病気の相談相手も兼ねていたので、取りっぱくれは少なかっただろう。無人野菜売り場は、近所の人が喜んでうまくいっている地区と、お金も野菜も消えてしまい、うまくいかない地区があるという。 信用貸しをすることで客との間に信頼関係を育てるこのシステムは性善説で成り立つわけで、日本的と言えるかもしれない。会社や組織を家族になぞらえることの多かった日本型の経営を考えると、このシステムの成功が人の本性の善なるゆえか、人目を気にするムラ社会のゆえかは判断に迷うところだが。客の本性はカエルのみが知る、ということかもしれない。 (2006年3月1日) |

|

近鉄奈良駅を降りると、すぐそばが奈良公園。そこで鹿を見たときは、おお、ちゃんと鹿がいる、と感心してさっそく写真を撮った。奈良では、鹿は神様の使いということで保護されているらしい、という知識はあったが、ガイドブックによると、春日大社の第一殿の神、武甕槌命(タケミカヅチノミコト)が白い鹿に乗って奈良にやってきたという伝説があり、1200年以上昔から野生の鹿が大切にされているという。1957年には「奈良のシカ」という漠然とした名称で天然記念物指定にもなっている。 奈良公園の鹿たちは悠々と歩きながら観光客から食べ物をもらい、東大寺へ向かう参道には、しかせんべい目当ての食いしん坊の鹿たちがいた。最初は、いかにも奈良らしいほほえましい風景と思って眺めていたが、3日間奈良にいるうちに、ちょっと様子が違うことがわかってきた。 泊まった旅館の門には足下に厚さ20センチほどの横木が渡され、昼食を食べた茶屋の入り口には、腰の位置に細い横木があった。コーヒーを飲んだ喫茶店はドアの手前には小さなトビラが備えてあった。そして、茶屋のおかみや旅館の従業員などが口々に、「こうしておかないと、鹿が入ってくるんですよ」と言う。その言い方が一様に、「大きな声では言えないが、かなり迷惑」という響きを含んでいる。夕方、目の前に鹿が出てくるとこわいとか、車を運転しているときに道に飛び出してくるとたいへんという話も聞いた。そんな様子を見ていて、私はインドの牛を思い出した。 インドにはたくさんのヒンドゥー教の神様がいるが、牛は破壊の神・シバ神の聖なる乗り物として大事にされている。と言っても、労働力としても貴重なので、きつい仕事もさせられているのだが、街を歩いていると、のんびりと散歩している年寄りの牛たちに出会う。持ち主はいるという話なので、街中で放し飼いという感じだ。その牛が道路の真ん中に寝そべれば交通は渋滞し、クラクションが鳴る。だが、「どけ、どけ」という殺気だった感じではなく、「困ったな」という感じで牛が動くのを待つ。歩行者が牛に近づいて、遠慮がちに車道から移動させることもある。露店で野菜を売っているおばちゃんたちは牛が野菜を食べに近寄ってくると、「あからさまにいやな顔をするのははばかられるが、やっぱり迷惑」というちょっと複雑な表情をして、牛を追い払う。 この遠慮がちな感じが、奈良の鹿に対する地元の人々の様子と似ているのだ。観光資源でありながら時に迷惑な鹿たちは、奈良の人々にとっては、ちょっと複雑な存在のようだ。 (2006年1月30日) |

|

奈良から帰ってガイドブックを見て初めて、自分が訪ねた塔が斑鳩の三塔と呼ばれていることを知った。法起寺三重塔、法輪寺三重塔、法隆寺五重塔の三つ。法起寺の三重塔は高さ24メートル、684年から20年あまりの歳月をかけて建てられ、706年に完成したという。三重塔としては最大最古で、法隆寺伽藍と共に世界文化遺産に登録されているそうだ。法隆寺五重塔は、高さ31.5メートル。下から上への減少比率が大きいので、どっしりと安定感があるのが特徴だそうだ。670年の火災後再建されたもので、こちらは五重塔としては日本最古だという。 法隆寺に行こうと決めて最寄り駅から乗ったタクシーの運転手さんが、「先に寺でお茶でもを飲んで、三重の塔を見てから法隆寺に行ったらどうですか」と提案してくれた。言われるままに連れて行ってもらったのは慈光院。石州流茶道の祖である小泉藩主・片桐石州が父の菩提を弔うために建てた寺だそうで、そう言われてみれば寺と言うよりは書院か庵かといった佇まいで、庭園が美しい。入館料千円は高いと思ったが、お抹茶と和菓子付きでもてなしてくれた。他に観光客もいない部屋でゆっくりとお抹茶をいただいて、ゆったりとした時間を過ごした。その後、法起寺の三重塔に連れて行ってもらったが、「日本で一番古いんですよ」と話す運転手さんはちょっと自慢げだ。法隆寺はさすがに広く、見応えがあった。歴史の彼方の人だった聖徳太子も少し身近に感じられる。 三重塔、五重塔を見上げて思ったのは、空がすぐ身近にあること。ゴシック建築の教会のように、空のそのまた上を示唆するのではなく、ふと見上げるとすぐ目の前に空がある。その身近さが、奈良の都の魅力のような気がした。 (2006年1月22日) |