私は小さい頃から想像好きの子どもだったが、その想像力は文章や言葉から喚起されて広がるもので、空間とか図形とかを想像するのは苦手だった。算数はルールを覚えてそれを使えば答えが出るので、苦手ではなかったが好きではなかった。そんな私の空間概念を育ててくれたのは、時計の文字盤だ。2分の1、4分の1、6分の1、12分の1の概念や、30度、60度、90度という角度の概念は、子どもの頃に毎日何度も見ていた時計の文字盤のおかげで得たものだ。ヨガをやっていると「足先を時計の2時の方向へ」などという指示が出ることがあるが、こうした方角も時計の文字盤を思い浮かべると鮮やかにイメージできる。

デジタルの腕時計が流行りだしたのは、いつ頃だろう。まだ息子が小さかったから1980年代後半だろうか。物珍しさもあり、ハイテクなイメージもあって、それはそれでいいと思ったのだが、「円や角度の概念を子どもの中に育てるには丸い時計の文字盤が必要」と思った覚えがある。私が心配しなくても、子どもたちは学校で時計の読み方を教わるだろうし、街でも丸い時計を見る機会はあるだろうが、デジタル社会が進んで、日常生活で見る時計がデジタル一辺倒にならないことを願っている。

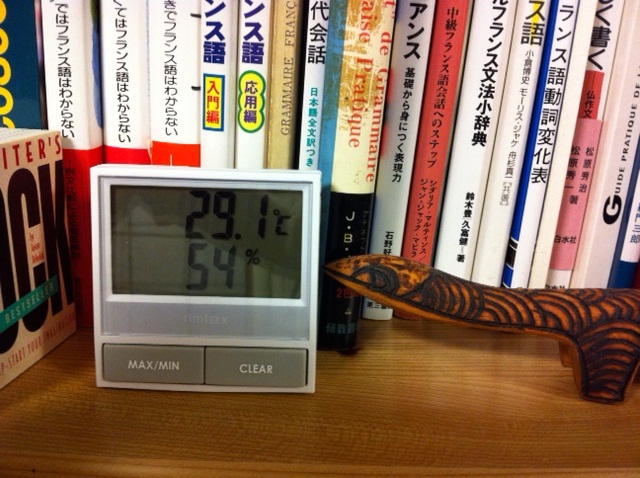

そして、私が心配しなくてはならないのは自分のことだ。「自分の脳みそを刺激するためには、数字が出るものよりも針を読むもののほうがよかったかな」という思いが、数字を見るたびに頭に浮かぶ。今後の脳みそ活性化のためには、この温湿度計で居心地を整えた部屋で算数パズルでも解くといいのかもしれない。

(2012年9月16日)